4号特例縮小のポイントとは? 縮小の背景や影響を徹底解説! | 全国の不動産投資・収益物件|株式会社リタ不動産

4号特例縮小のポイントとは? 縮小の背景や影響を徹底解説!

2025-10-27

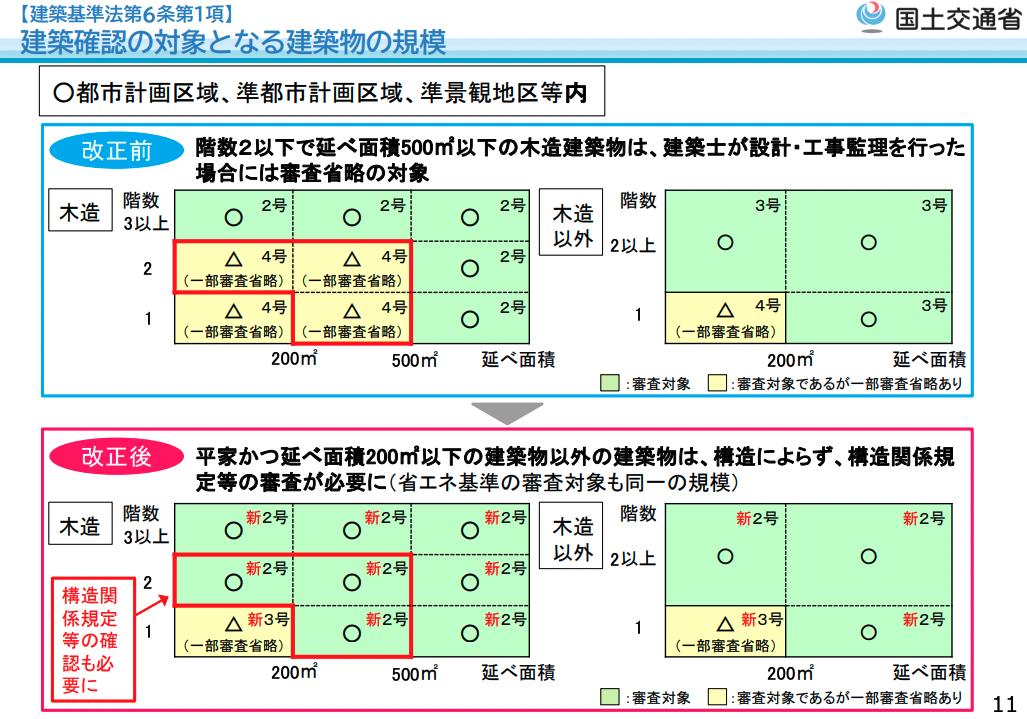

2025年4月に改正建築基準法が施行され、建築確認の審査省略制度(いわゆる4号特例)の規模が大幅に縮小されました。4号特例の縮小により、これまで建築確認が省略されていた多くの木造二階建て住宅が新たに建築確認の対象となりました。

このように4号特例の縮小は、2025年度の建築業界で影響力の大きい法改正の一つですが、具体的な4号特例縮小のポイントについてご存じない方も少なくありません。

そこで、本記事では、4号特例の概要について説明した後、4号特例縮小のポイントについて解説します。4号特例が縮小された背景や4号特例縮小後の投資戦略の変化についても解説するため、ぜひ参考にしてください。

2025年4月施行の改正建築基準法については、次の記事でも解説しています。あわせてご参照ください。

4号特例とは、旧建築基準法に規定されていた旧4号建築物を対象にした建築確認手続きの緩和措置です。

この緩和措置により、都市計画区域等の区域内で建築確認の対象となる場合でも、建築士が旧4号建築物を対象に設計を行った場合、建築確認の際に構造関係規定等の審査・検査を省略することができました。

4号特例により、審査・検査の対象外となっていた建築基準法の規定は具体的に次のとおりです。

【建築士が設計(工事監理)した4号建築物に対する審査(検査)項目】

| 防火・準防火地域外の一戸建住宅 | 左欄以外の小規模な一般建築物 | |

|---|---|---|

| 敷地関係規定 | ◯審査する | ◯審査する |

| 構造関係規定 | ×審査しない *ただし、仕様規定以外(構造計算等)は審査する |

×審査しない *ただし、仕様規定以外(構造計算等)は審査する |

| 防火避難規定 | ×審査しない | ◯審査する |

| 設備その他単体規定 | △一部審査する *シックハウス、昇降機及び浄化槽は審査する |

△一部審査する *シックハウス、昇降機、浄化槽、排煙設備及び区画貫通部は審査する |

| 集団規定 | ◯審査する | ◯審査する |

また、4号特例では、建築構造物などの構造計算の概要や仮定条件、計算式、試算結果などをまとめた構造計算書の提出が不要でした。これにより、4号特例の適用を受けた施主は一般住宅で30〜50万円かかるとされる構造計算書の作成コストを抑えながら、住宅を建てられたとされています。

4号特例の対象となっていた建築物

4号特例の対象となっていた建築物(4号建築物)は、建築基準法第6条第1項第4号(法改正により現在は削除)に規定されていた次の建物です。

- 木造:「2階建て以下」かつ「延べ床面積500㎡以下」かつ「高さ13m・軒高9m以下」

- 非木造:平家かつ、延べ床面積200㎡以下

つまり、旧建築基準法では、一般的な2階建て以下の木造住宅はそのほとんどが4号建築物に該当していました。

4号特例が導入された背景

4号特例は1983年、経済政策の一環として新築住宅の着工が推進されるなか、建築行政の迅速化を図るために導入されました。

建築行政の迅速化が必要だったのは、経済政策の後押しを受けて新築住宅の着工数が急増する一方、審査を担当する行政職員が不足していたためです。結果、建築確認や完了検査が十分にできないといった問題が顕在化していました。

こうした問題を解消するため、建築士が設計した小規模建築物を対象にした審査省略制度として4号特例が導入されました。

4号特例の問題点

4号特例の導入により、建築確認・審査の実施率は格段に向上した一方、4号特例を活用した多数の住宅で、不適切な設計・工事管理が行われ、住宅の構造強度不足が露呈する事案が多発しました。

代表的な事案としては、2005年に発生した、耐震強度偽装事件が有名です。この事件では、4号特例の適用を受けた建売住宅が壁量規定を満たさないまま販売され、刑事事件にまで発展しました。

事件を受け、国土交通省は2009年までに4号特例を廃止することを決定しましたが、急激な建築確認の厳格化に伴い建築市場が混乱したため、方針を一転。2010年に4号特例の廃止を無期限延長するとの方針を公表しました。

その後も検討が繰り返された結果、「4号特例縮小」という形で決着がつき、その方針を盛り込んだ改正建築基準法が2025年4月に施行されることになりました。

4号特例縮小のポイントは、次の3つです。

- 4号特例が廃止され、新2号建築物と新3号建築物が創設される

- 建築確認申請の際に構造・省エネ関連の図書提出が必要となる

- 新2号建築物では建築確認が必要となる

このポイントを押さえれば、4号特例縮小の影響を理解しやすくなります。ぜひ参考にしてください。

4号特例が廃止され、新2号建築物と新3号建築物が創設される

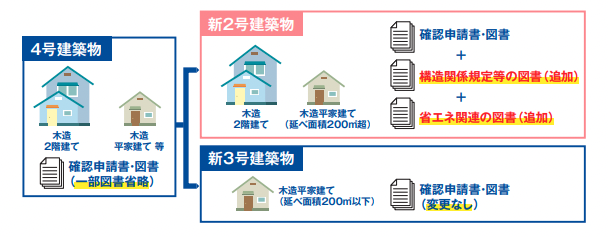

改正建築基準法の施行により、4号特例が実質的に廃止され、新2号建築物と新3号建築物が創設されました。

新2号建築物と新3号建築物の定義は次のとおりです。

- 新2号建築物:2階建て以上または延べ床面積200㎡超の木造建築物等

- 新3号建築物:平屋建てかつ延べ床面積200㎡以下の建築物

新2号建築物と新3号建築物の創設により、旧4号建築物のうち、平屋かつ床面積200㎡以下の建築物(新3号建築物)以外の建築物は「新2号建築物」に含まれます。

また、法改正に伴い審査省略制度の規模が「平屋かつ床面積200㎡以下」に縮小されたことから、新2号建築物に該当する建築物は、すべての地域で建築確認・検査(大規模の修繕・大規模の模様替えを含む)が必要となりました。

裏を返せば、法改正後に審査省略制度の特例対象となるのは、新3号建築物か、都市計画区域外または準都市計画区域外に建築する建築物のみとなりました。

建築確認申請の際に構造・省エネ関連の図書提出が必要となる

改正建築基準法の施行により、新2号建築物に該当する建築物については建築確認申請の際に、構造・省エネ関連の図書提出が必要となります。

提出が必要な構造・省エネ関連の図書とは、具体的に構造関係の仕様規定や住宅の採光・換気等(設備その他単体規定)、防火避難関係規定、省エネ基準への適合性を示す図書などです。

一方、新3号建築物については、旧4号建築物と同様に、構造関係の仕様規定や防火避難関係規定など、一部図書の提出が免除されます。

新2号建築物では大規模リフォームで建築確認が必要となる

旧4号建築物で、法改正後に新2号建築物として扱われるようになった既存建築物で、大規模の修繕や模様替えをする場合、確認申請が必要となります。

大規模の修繕や模様替えとは、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)のうち、一種類以上の構造部を対象に行う修繕や模様替えの工事のことです。

ただし、主要構造部を対象にした大掛かりな修繕や模様替えのすべてが、大規模の修繕や模様替えに該当するわけではありません。屋根ふき材の改修や外壁の外装材のみの改修、床の仕上げ材のみの改修などは、大規模の修繕や模様替えに該当せず、確認申請が不要となります。十分にご留意ください。

4号特例が縮小された背景には、次の2つがあります。

- 住宅の省エネ化を促進するため

- 住宅の倒壊を防ぐため

これらの社会的背景は、建築基準法が改正された大元の目的でもあります。ぜひ参考にしてください。

住宅の省エネ化を促進するため

4号特例の縮小には、政府による住宅の省エネ化促進という背景があります。

政府による住宅の省エネ化促進策の中核を担うのが、2025年4月にスタートした省エネ基準適合義務化です。すべての新築住宅・非住宅を対象に義務付けられた省エネ基準適合は建築確認のなかで、構造安全規制等の適合性審査と一体的に実施されます。

しかし、4号特例により、多くの住宅で建築確認申請が免除され、省エネ基準への適合性を十分に確認できないという状況が続いていました。

そこで、政府は建築確認申請の対象となる住宅を増やすとともに、多くの住宅の施主に省エネ基準適合義務を遵守させるため、4号特例の縮小(審査省略制度の規模縮小)を実施しました。

住宅の倒壊を防ぐため

4号特例の縮小は、住宅の倒壊を防ぐという目的があります。

住宅の建築では、断熱材の使用による、住宅の重量増加に対応した構造強度が必要とされる反面、旧建築基準法では、3階建て以下2階建て以上の木造住宅で構造計算が実施されてきませんでした。

構造計算は、家の安全性能を力学的な視点で評価し、判断するための手段です。つまり、これまでは構造計算の不実施により住宅の安全性が担保されていないケースがあるうえに、地震や台風などの自然災害で建物の倒壊を招く可能性があることも否定できませんでした。

このような建物の倒壊リスクを回避するため、政府は4号特例の縮小を通じて、3階建て以下2階建て以上の木造住宅に対しても構造計算を義務化しました。

4号特例縮小後の投資戦略の変化には、次の2つがあります。

- 木造戸建て投資は収益性が下がってしまう

- 中古区分マンション投資は4号特例縮小の影響がほぼない

これらの投資戦略の変化を把握すれば、収益性の高い収益物件を見極めやすくなるでしょう。ぜひ参考にしてください。

木造戸建て投資は収益性が下がってしまう

4号特例縮小後は、木造戸建て投資の収益性(利回り)が下がってしまうリスクがあります。旧4号建築物で、新たに新2号建築物になった木造戸建てでは、省エネ基準に適合するためのリフォーム・リノベーション工事が必要となる可能性があるためです。

省エネ基準への適合を目的としたリフォーム・リノベーション工事には、数百万円単位での追加費用がかかるとされます。追加費用が発生する結果、経費や工事費などを差し引いた実質利回りが下がってしまう可能性は十分にあるでしょう。

4号特例縮小を受け、リフォームが実施された中古物件も、リフォーム費用が販売価格に転嫁されるため、実質利回りの低下は避けられません。

中古区分マンション投資は4号特例縮小の影響がほぼない

中古区分マンション投資は4号特例の影響をほぼ受けません。

RC造(鉄筋コンクリート造)の区分マンションは、バスの交換や壁のクロス張り替えといった内装リフォームを実施する際に、建築確認申請する必要がないためです。結果、図書や構造計算書の作成委託費をはじめとした、リフォーム費用の増大という4号特例の負の影響を受ける心配は生じません。

したがって、4号特例の影響が気になる賃貸オーナーは、中古区分マンションの購入を検討すると良いでしょう。

4号特例の縮小がもたらした影響は、ハウスメーカーやリフォーム会社に与えた影響と、施主に与えた影響の2つに分けられます。

ここからは、この2つの影響について詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。

ハウスメーカーやリフォーム会社に与えた影響

4号特例縮小は、ハウスメーカーやリフォーム会社に工期の延長や設計者の負担増という影響をもたらしたとされています。

工期の延長

旧4号建築物で、法改正後に新2号建築物に該当する住宅を新築・リフォームする場合、多くの住宅で工期が延びたとされています。4号特例の縮小により、建築確認申請時に作成する図書の作成にかかる手間が増えているためです。

提出する図書が増えれば、審査項目も増えます。結果、多くの建築行政の現場で、法改正前よりも確認や申請などの手続きに時間がかかっているとも考えられています。

設計者の負担増

4号特例の縮小により、自社で雇用する設計者の負担が増えたとされています。施主が新2号建築物に該当する建築物の新築やリフォームを希望する場合、構造計算書や省エネ基準への適合性を示す図書を作成しなければならなくなったためです。

これらの書類を作成する義務の発生により、ハウスメーカーやリフォーム会社では、業務量が法改正と比べて確実に増えています。

施主に与えた影響

4号特例縮小は、施主に住宅価格の高騰をもたらした反面、将来的な住宅の安全性向上に寄与しているとされています。

住宅価格の高騰

4号特例が縮小された後、住宅価格が高騰しています。省エネ基準をクリアするために、追加のリフォーム工事や建築資材が必要になるケースが増えているためです。

住宅価格の高騰を招いているのは、追加のリフォーム工事や資材の増加だけではありません。建築確認申請に必要な図書の増加も、人件費の上昇を招き、巡り巡って住宅価格の高騰につながっています。

住宅の安全性向上

4号特例の縮小は、悪いことばかりではありません。

実質的な建築確認の厳格化を受けて、第三者機関により、今までよりも住宅の耐震性や強度がしっかり審査されるようになり、安全性の担保された住宅が今後増えると予想されます。

こうした住宅が増えれば、広域で発生する自然災害が将来的に起きても、避難前の初動対応における住民の安全性が守られやすくなるでしょう。

4号特例の縮小を受けて、今までの4号建築物が、「新2号建築物」あるいは「新3号建築物」に分類されました。分類された住宅のうち、新2号建築物に該当する木造住宅は新たに建築確認の対象となり、一部で工期の延長や住宅価格の高騰といった影響が広がっています。

4号特例縮小は何かとマイナスの影響が目立ちますが、悪いことばかりではありません。木造戸建て投資を中心に取り組む賃貸オーナーにとっては、新築物件の購入やリフォーム工事を通じて、安全性や省エネ性能の高い物件を入居者に提供できる好機にもなり得ます。

しかし、4号特例縮小にリスクを感じる賃貸オーナーも少なくありません。したがって、4号特例縮小後の投資戦略については、投資の状況やニーズに応じて構築されることをおすすめします。

「お客さまの利益のために努力することが、自らの利益につながる」という考え方ですので、押し売りをはじめとしたこちら都合のアプローチは一切行っていません。

「お客さまの利益のために努力することが、自らの利益につながる」という考え方ですので、押し売りをはじめとしたこちら都合のアプローチは一切行っていません。

TEL.03-5357-7757

〒107-0052

東京都港区赤坂3丁目20-6 PACIFIC MARKS赤坂見附4F

【営業時間】9:30~18:30

【定休日】土・日・祝

キーワード物件検索

Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.