「残置物の処理等に関するモデル契約条項」とは?構成や締結するまでの流れも解説! | 全国の不動産投資・収益物件|株式会社リタ不動産

「残置物の処理等に関するモデル契約条項」とは?構成や締結するまでの流れも解説!

2025-08-07

国土交通省と法務省は2021年6月、単身高齢者の死亡によって残された残置物の円滑な処理の推進を目的とした「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(以下、モデル契約条項)を策定しました。

モデル契約条項は賃貸人が死亡した場合の契約解除や残置物処理にかかる法的リスクを軽減し、単身高齢者の入居促進を図ることを目的としています。

本記事では、そんなモデル契約条項の定義について説明した後、構成や締結する際の流れについて解説します。モデル契約条項を運用する際の注意点についても解説するため、参考にしてください。

目次

「残置物の処理等に関するモデル契約条項」は、賃借人と受任者との間で締結する賃貸借契約の解除と残置物の処理を内容とした契約条項です。賃貸物件に入居する賃借人の死去により、居室内に残された残置物の円滑な処理の推進を目的として、国土交通省と法務省が2021年6月に策定しました。

モデル契約条項は、単身高齢者が賃貸住宅を借りる場合に活用することを想定しています。国土交通省によれば、モデル契約条項の活用により、入居者が亡くなった後の契約関係の解消・整理や残置物の処理に関する賃貸人(賃貸オーナー)の不安感が解消され、単身の高齢者が賃貸物件を借りやすくなるといった効果を期待できるとのことです。

モデル契約条項は、2025年10月に施行される改正住宅セーフティネット法との関連が強いとされます。同法の施行に伴い、居住支援法人の業務に残置物処理が追加されるにあたって、モデル契約条項が活用される予定であるためです。

詳細については、下記記事で解説しています。ご参照ください。

そもそも残置物とは?

賃貸物件における残置物とは、契約終了時に撤去や処分をせずに残された入居者の設備や家具・家電のことです。

残置物の所有権は権利を放棄しない限り、退去済みの住人にあります。そのため、賃貸物件の所有者にあたる賃貸人であっても、家具や家電など、価値を有すると判断される家財を無断で廃棄できません。

借主の承諾を得ずに搬出処分すると、自力救済禁止の原則に抵触することから、賃貸人は法的責任を問われる可能性があります。このような残置物にかかる法的リスクを低減させるために、モデル契約条項が策定されました。

「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を締結するメリット

単身高齢者を受け入れる際にモデル契約条項に基づいて契約を締結すると、法的に正しい手続きのもとで迅速に残置物を処理できる可能性が高まります。これは、迅速な残置物処理により、賃貸物件の空室期間を短くしたい賃貸人にとって、大きなメリットといえるでしょう。

一方、モデル契約条項を活用すると、入居者である単身高齢者が入居に際して契約を断られるリスクが減少します。モデル契約条項にはあらかじめ残置物の処理方法が明記されていることから、賃貸人が「亡くなった単身高齢者に荷物を残されてしまう」という不安に悩まされなくなるためです。

以上により、モデル契約条項は賃貸人と入居者の双方にとって、メリットが大きい契約スキームだといえます。

「残置物の処理等に関するモデル契約条項」が策定された背景

国土交通省によれば、単身高齢世帯は現在、約700万世帯です。今後も増加が見込まれ、2040年には約900万世帯となる見込みです。

単身高齢者世帯のさらなる増加が見込まれるなか、高齢者の居住ニーズは今後も増えていくと考えられています。一方、単身高齢者が死亡した際に残された残置物の処理への不安感から、賃貸人や不動産会社が高齢者の入居の申し込みを拒否するケースが後を絶ちません。

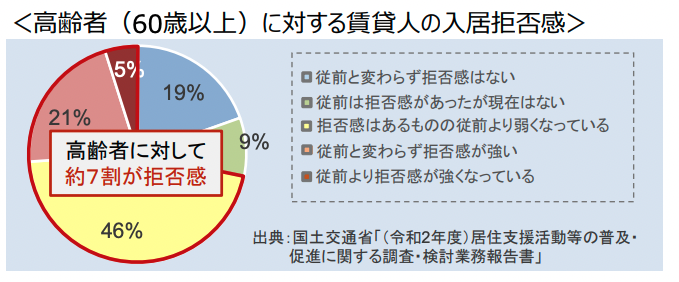

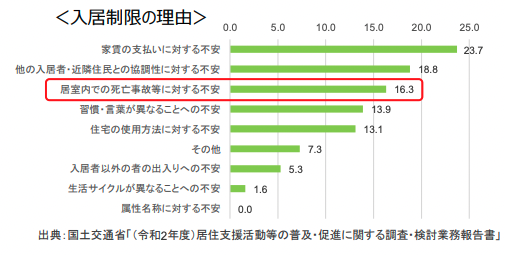

事実、高齢者に対する賃貸人の入居拒否感が約7割に達したり、入居制限の理由として「居室内での死亡事故等に対する不安」を挙げる割合が16.3%に上ったりする国土交通省のアンケート調査の結果もあります。

このような賃貸経営にかかる不安を払拭するとともに、単身高齢者の居住の安定確保を図るために、モデル契約条項が策定されました。

モデル契約条項は、次の3つから構成されています。

- 解除関係事務委任契約に関するモデル条項

- 残置物関係事務委任契約に関するモデル条項

- 賃貸借契約におけるモデル契約条項

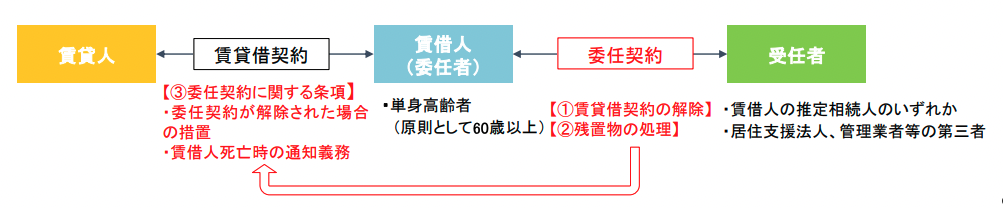

このうち、解除関係事務委任契約と残置物関係事務委任契約は、賃貸借契約の解除と残置物の処理を目的に、賃借人が生前に受任者と取り交わす契約です。

一方、賃貸借契約におけるモデル契約条項は、委任契約が解除された場合の措置と賃借人死亡時の通知について、賃貸借契約に盛り込まれる契約条項と位置付けられています。

ここからは、それぞれのモデル条項について解説します。ぜひ参考にしてください。

解除関係事務委任契約に関するモデル条項

解除関係事務委任契約は、賃借人が死亡した場合に、賃貸借契約を終了させるための代理権を受任者に授与する委任契約です。受任者に授与される代理権については、賃貸借契約を賃貸人との合意により解除する代理権と賃貸借契約の解除に関する賃貸人の意思表示を受領する代理権の2つがあります。

代理権を授与される受任者については、賃借人の推定相続人か、居住支援法人や管理業者といった第三者が就任することを想定しています。ただし、国土交通省によれば、賃貸人は賃借人と利益相反の関係にあるため、受任者とすることは避けるべきとのことです。

解除関係事務委任契約に盛り込まれる条項は、次の3つとなっています。

- 本賃貸借契約の解除に係る代理権

- 受任者の義務

- 本契約の終了

このうち、「本契約の終了」については、契約の終了時期が明記されています。モデル契約条項によれば、解除関係事務委任契約は、賃貸借契約が終了した場合か、受任者が委任者の死亡を知った時から6カ月が経過した場合に終了するのが望ましいとのことです。

残置物関係事務委託契約に関するモデル条項

残置物関係事務委託契約は、賃貸借契約の終了後に残置物を物件から搬出して廃棄するといった事務を委託するための凖委任契約です。

同委託契約は、次の11つの条項から構成されています。

- 定義

- 残置物処分に係る事務の委託

- 受任者の義務

- 指定残置物の指定

- 委任者死亡時通知先への通知

- 非指定残置物の取扱い

- 指定残置物の取扱い

- 金銭の取扱い

- 受任者の権限

- 委任事務処理費用

- 本契約の終了

これらの条項のうち、特筆すべきは、トラブル回避策として指定残置物の取り扱いが明記されている点です。

指定残置物とは、賃借人が所有していた残置物のうち、賃借人が廃棄してはならないと指定したもののことです。同委託契約では、リストの作成や指標の貼付といった、賃借人による指定残置物の指定方法や賃貸借契約終了後の指定残置物の取り扱い方法などが定められています。

第10条で、委任事務処理費用に関する条項が盛り込まれている点も、見逃せません。

モデル契約条項を活用すると、受任者は第10条の効力により、指定残置物・非指定残置物の換価によって得た金額と物件内に残された金額の合計額から、受任者が負担した処理費用と利息相当分を相殺し、賃借人の相続人に残額を返還できます。

当然、残置物を換価できない場合や換金額が処理費用に満たない場合があります。その場合、受任者は相続人に対して費用請求が可能です。

このほか、同委託条項は第9条で、残置物を物件から搬出し、別の場所に保管するといった受任者の権限が明文化されているのも特長の1つです。

賃貸借契約におけるモデル契約条項

賃貸借契約におけるモデル契約条項は、賃貸借契約の存続中のリスク対策として、委任契約が解除された場合の措置と賃借人死亡時の通知義務を規定した条項です。

同契約条項は、次の2つの条項により構成されています。

- 残置物の処理に関する契約が解除された場合の措置

- 賃借人の死亡等の場合の通知義務

このうち、第1条については、解除関係事務委任契約と残置物関係事務委託契約が何らかの理由で終了した場合に両契約と同内容の契約を新たに締結することを求める条項です。この条項を賃貸借契約に盛り込んでおくと、貸借人は新しい契約の締結時に賃貸人に対してその旨を通知する義務が生じます。

一方、第2条については、賃借人が亡くなったときに、解除関係事務委任契約と残置物関係事務委託契約の受任者に対し、賃借人死亡の事実を通知することを賃貸人に対して義務付けた条項です。賃貸借契約終了時に、賃貸人が契約終了の旨を残置物関係事務委託契約の受任者に通知する義務も規定されています。

モデル契約条項の締結は次の流れに沿って進められます。

- 受任者の選定(賃借人)

- 委任者死亡時通知先の確保(賃借人)

- 事務委任契約の締結(賃借人・受任者)

- 事務委任契約締結を前提とした賃貸借契約の締結(賃貸人・貸借人)

上記手順を把握することで、モデル契約条項の円滑な導入が可能になります。ぜひ参考にしてください。

受任者の選定(賃借人)

まず賃借人である単身高齢者が、賃貸借契約の終了と残置物の処理を担う受任者を選定する必要があります。受任者の選定候補は次のとおりです。

- 賃借人の推定相続人

- 居住支援法人・居住支援サービスを展開する社会福祉法人

- 賃貸人から委託を受けて物件を管理している管理業者

所在不明・受任意思がないといった理由で推定相続人を受任者にできない場合は、居住支援法人か、管理業者を受任者として選定します。

委任者死亡時通知先の確保(賃借人)

受任者を選定した後、賃借人は委任者死亡時通知先を確保しなければなりません。

委任者死亡時通知先とは、賃借人の死亡時に残置物事務受任者からその旨の通知を受ける人です。推定相続人の一人が選任されることが望ましいとされます。ただし、相続人がなく、特に縁故のあった者に死因贈与などをする場合には、死因贈与を受けた方を通知先に設定することも問題ありません。

事務委任契約の締結(賃借人・受任者)

委任者死亡時通知先が確保できた後、賃借人と受任者は両者の間で解除関係事務委任契約と残置物関係事務委託契約を締結しなければなりません。両契約における受任者が同一の場合は、2つの内容をまとめて1通の契約書として締結することも可能です。

事務委任契約締結を前提とした賃貸借契約の締結(賃貸人・賃借人)

リスク対策として事務委任契約を前提とした賃貸借契約を賃貸人・賃借人間で締結する場合は、同契約におけるモデル契約条項を契約書面に盛り込みます。

上述のとおり、盛り込む条項については、賃貸借契約期間中に事務委任契約が終了した場合の措置と賃貸人の通知義務の2つです。

賃借人が死亡した時には、次のような対応が行われます。

- 契約に基づく通知や賃貸借契約の解除など(賃貸人・解除事務受任者・残置物事務受任者)

- 残置物の処理(残置物事務受任者)

これらの流れを把握すれば、賃借人が死亡したときもスムーズに対応できます。ぜひ参考にしてください。

契約に基づく通知や賃貸借契約の解除など(賃貸人・解除事務受任者・残置物事務受任者)

賃借人が亡くなったとき、まず賃貸人が解除事務受任者に死亡事実を通知します。

死亡通知を受けた解除事務受任者は代理権に基づき、賃貸人との合意により賃貸借契約を終了させることが可能です。

賃貸借契約が終了した場合、賃貸人は残置物処理事務受任者に対して契約終了の旨を書面やメールなどで通知しなければなりません。ただし、解除事務受任者と残置物処理事務受任者が同一の場合、通知は不要です。

さらに、残置物処理事務受任者は、委任者死亡時通知先へ死亡事実を通知しなければなりません。

残置物の処理(残置物事務受任者)

残置物の処理を担うのは、残置物事務受任者です。残置物事務受任者は次の手順に沿って、残置物の処理を進めていきます。

- 物件内の立ち入り

- 残置物の状況の確認・記録

- 残置物の処理作業

- 費用の精算

残置物の処理作業では、残置物事務受任者は指定残置物の送付や非指定残置部の廃棄、金銭の相続人への返還といった対応を進めていきます。このうち、金銭の返還に際して、相続人の存否や所在が明らかでないとき、供託所に対して債権者不確知を理由とする供託をすることも必要です。

また、費用の精算に際して取る対応は、相続人に対する費用の請求と敷金との相殺・保証の2つに分かれます。

このうち、敷金との相殺・保証は、賃貸借契約に基づく措置の一種です。この措置を取ると、賃貸人は残置物事務受任者に対して、受任者が負担した処理費用と利息相当分を第三者弁済したうえで、求償権(処理費用の残額)を敷金から差し引けます。

さらに、充当できる敷金が求償権の全部に満たない場合、賃貸人は求償権を被保証債権とする保証契約に基づき、受任者に対して費用補償が可能です。

賃貸貸借契約に際して賃借人に個人の連帯保証人がいる場合は、モデル契約条項の条項自体が民法第90条(公序良俗)や消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)に違反して無効になる可能性があります。

連帯保証人は賃貸借契約における賃借人の債務をすべて保証する立場にあることから、残置物処理を拒否するリスクが低いためです。

したがって、モデル契約条項は、賃借人が保証会社の保証サービスを利用する場合や保証人が親族以外である場合など、残置物リスクが生じやすいケースでの活用が推奨されます。

モデル契約条項は、残置物リスクを減らすうえで欠かせない契約スキームです。実際の賃貸現場で運用できれば、単身高齢者の孤独死によって生じる事故物件リスクや、それに伴う空室リスクも最小化できるでしょう。

モデル契約条項は住宅セーフティネット法の改正を受けて、より一層活用の幅が広がる予定です。そのため、単身高齢者も入居対象者に据えている賃貸人(賃貸オーナー)を筆頭に、モデル契約条項の活用をご検討ください。

「お客さまの利益のために努力することが、自らの利益につながる」という考え方ですので、押し売りをはじめとしたこちら都合のアプローチは一切行っていません。

「お客さまの利益のために努力することが、自らの利益につながる」という考え方ですので、押し売りをはじめとしたこちら都合のアプローチは一切行っていません。

TEL.03-5357-7757

〒107-0052

東京都港区赤坂3丁目20-6 PACIFIC MARKS赤坂見附4F

【営業時間】9:30~18:30

【定休日】土・日・祝

キーワード物件検索

Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.