住宅セーフティネット法改正のポイントとは?不動産経営に与える影響も解説! | 全国の不動産投資・収益物件|株式会社リタ不動産

住宅セーフティネット法改正のポイントとは?不動産経営に与える影響も解説!

2025-05-07

住宅セーフティネット法は、高齢者や障がい者、低所得者など住宅の確保に特別な配慮を必要とする住宅確保要配慮者を対象に、民間賃貸住宅への入居を支援するための法律です。2017年以来となる改正が2024年6月に国会で可決され、改正法が2025年10月に施行されることになりました。

法改正により、家賃債務保証業者の認定制度や居住サポート住宅の認定制度などが創設され、要配慮者がより賃貸住宅が借りやすくなると期待されています。

しかし、住宅セーフティネット法はマイナーな法律なため、法改正によって制度がどう変わるかご存じない方も少なくありません。

そこで、本記事では、改正住宅セーフティネット法のポイントについて解説します。現行法が改正される背景や、法改正が不動産経営に与える影響についても解説するため、ぜひ参考にしてください。

住宅セーフティネット法は、高齢者や障がい者、低所得者など、住宅の確保に特に配慮が必要な「住宅確保要配慮者」を対象に、民間賃貸住宅への入居支援を図ることを目的とした法律です。要配慮者のために最低限の安全な暮らしを保障するための環境を整備するとの発想のもと、2007年に施行されました。

住宅セーフティネット法の柱は次の3つから成り立っています。

- 住宅確保配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット登録住宅)の登録制度

- 登録住宅の改修や入居者への経済的な支援

- 住宅確保要配慮者に対する居住支援

住宅確保配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット登録住宅)の登録制度

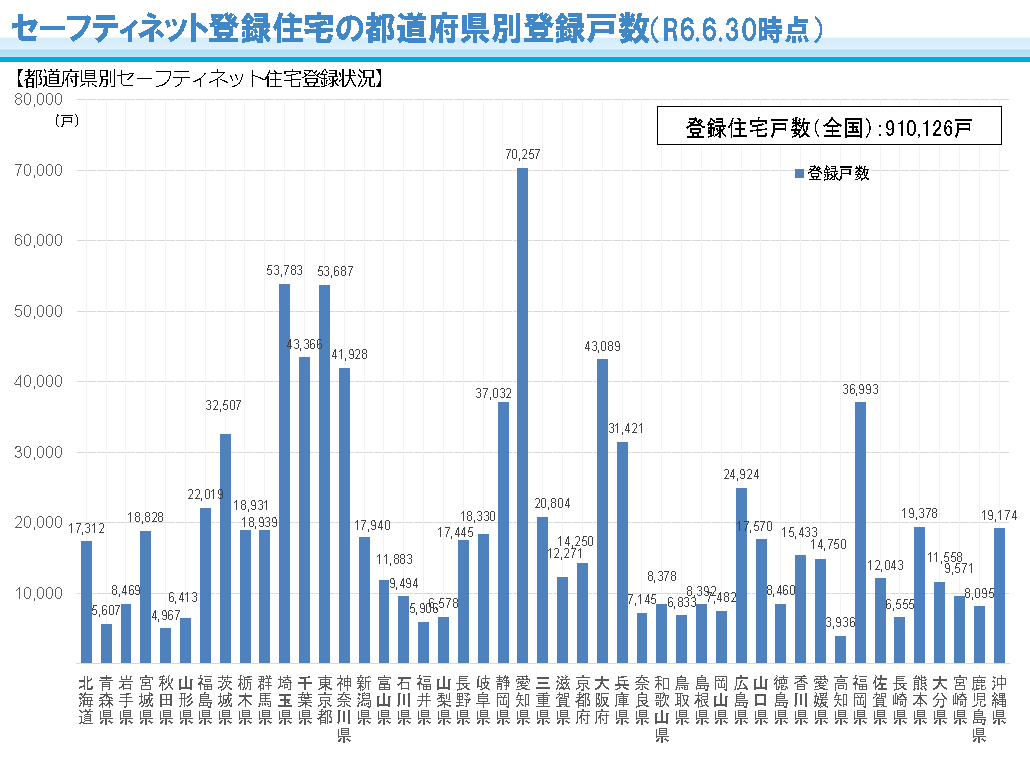

セーフティネット登録住宅は、民間賃貸住宅を、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅(セーフティネット登録住宅)として登録し、地方自治体を通じて要配慮者に提供する制度です。2024年6月30日現在で、全国で91万126戸が登録されています。

所有する賃貸住宅が登録を受けるためには、登録予定の物件が政令市や中核市であればそれぞれの市長に、それ以外の市区町村にあれば都道府県知事に、申請書や付近見取図など必要書類を提出します。

審査のうえ、①耐震性を有する②住戸の床面積が原則25㎡以上である③家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないこと、といった基準の充足が認められれば、賃貸住宅がセーフティネット登録住宅として登録されます。

登録の際には、入居を拒否しない住宅確保要配慮者の範囲を限定することが可能です。たとえば、登録申請者は、「高齢者については入居を拒まない」といった属性の選択や、「生活保護受給者については、住宅扶助費等を代理納付する場合には、入居を拒まない」といった条件を追加できます。

登録住宅の改修や入居者への経済的な支援

賃貸住宅がセーフティネット登録住宅になると、国や自治体などから次のような経済的支援を受けられます。

- 国による改修費の補助(直接補助)

- 自治体による補助にあわせて国も支援をする改修費や家賃・家賃債務保証料の低廉化への補助(間接補助)

- 住宅金融支援機構による改修費への融資

なお、改修費補助のもとで改修した住宅については改修から10年間、入居者を要配慮者に限定した登録住宅(セーフティネット専用住宅)として管理する必要があります。

住宅確保要配慮者に対する居住支援

経済的支援のほかに、登録住宅に入居する要配慮者に対する居住支援があります。具体的な支援策は次のとおりです。

- 不動産関係団体、居住支援団体、自治体の住宅部局・福祉部局で構成される居住支援協議会による各種支援

- 都道府県知事が指定する居住支援法人による情報提供・入居相談

- 適正な家賃債務保証業者の登録制度と登録された家賃債務保証業者についての独立行政法人住宅金融支援機構による保険引受け

- 生活保護受給者の住宅扶助費などの代理納付を促進するための措置

住宅セーフティネット法が改正される背景には、2030年に900万世帯に迫るとされる単身世帯の増加や持ち家率の低下が進むなか、要配慮者の賃貸住宅への居住ニーズの高まりがあります。

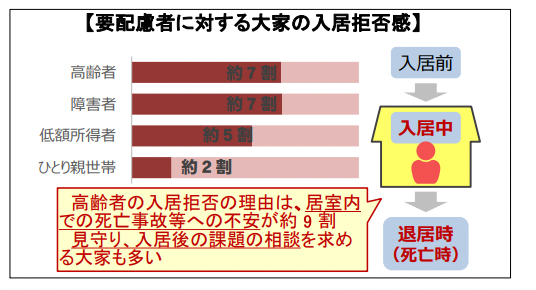

一方で、家賃滞納や孤独死、死亡後の残置物処理などへの懸念から、多くの賃貸オーナーは要配慮者に対して強い入居拒否感を抱いているのが実情です。実際、国交省の調査では、要配慮者に対する大家の入居拒否感の割合は、高齢者と障がい者が約7割、低額所得者が約5割、ひとり親世帯が約2割に上ります。

他方、民間賃貸住宅の空き家は一定数存在しており、賃貸オーナーと要配慮者の双方が安心できる仕組みの構築が求められていました。こうした状況を受けて、2024年の通常国会で、住宅セーフティネット法の改正が可決。改正法が2025年10月1日に施行されることになりました。

改正住宅セーフティネット法のポイントは、次の3つです。

- 大家と要配慮者の双方が安心して利用できる市場環境の整備

- 居住支援法人等が入居者サポートを行う賃貸住宅の供給促進

- 住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化

これらのポイントに対応した具体的な施策についても解説するため、ぜひ参考にしてください。

大家と要配慮者の双方が安心して利用できる市場環境の整備

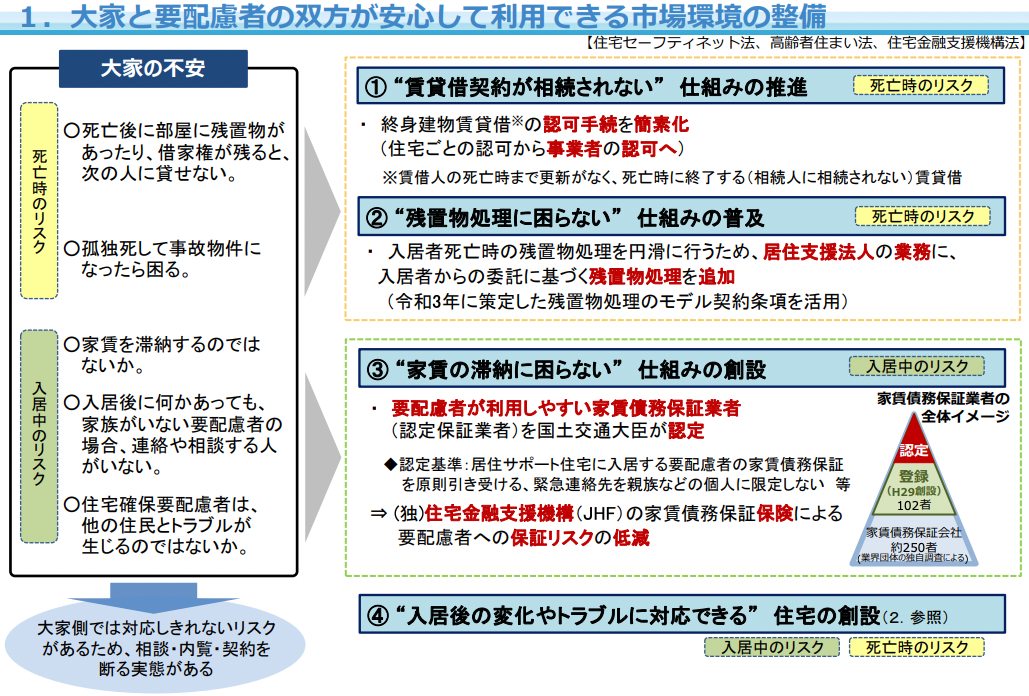

大家と要配慮者の双方が安心して利用できる市場環境を整備するため、次のような取り組みが進められます。

1.終身建物賃貸借の認可手続きの簡素化

終身建物賃貸借は、高齢者単身・夫婦世帯などが終身にわたって賃貸住宅に居住できるよう、借家人が生きている限り存続し、死亡時に終了する一身専属の借家契約制度です。

登録住宅を終身建物賃貸借にするには、住宅ごとに認可を受ける必要がありました。しかし、法改正により、終身建物賃貸借の認可手続きが住宅ごとから事業者ごとになり、手続きが簡素化されます。

2.居住支援法人の業務に残置物処理を追加

入居者死亡時の残置物処理を円滑化するため、居住支援法人の業務に、入居者の委託に基づく残置物処理が追加されます。

居室内に残された残置物(動産)の処理を巡っては、国交省が2021年度に「残置物の処理等に関するモデル契約条項」という契約書式を策定しています。居住支援法人の業務に残置物処理が追加されるにあたっては、このモデル契約条項が活用される予定です。

3.国土交通大臣による家賃債務保証業者の認定

法改正に伴い、一定の認定基準を満たした家賃債務保証業者を国土交通大臣が認定する制度が創設されます。

認定制度は、国交省が2017年10月に創設した家賃債務保証業者の登録制度の上位制度という位置付けです。「居住サポート住宅に入居する要配慮者の家賃債務保証を原則引き受ける」「緊急連絡先を親族などの個人に限定しない」など厳格な認定基準を設けることで、要配慮者がより家賃の滞納に困りにくい仕組みの構築を目的としています。

加えて、要配慮者への保証リスクについては、独立行政法人住宅金融支援機構(JHF)の家賃債務保証保険によって低減を図る計画です。

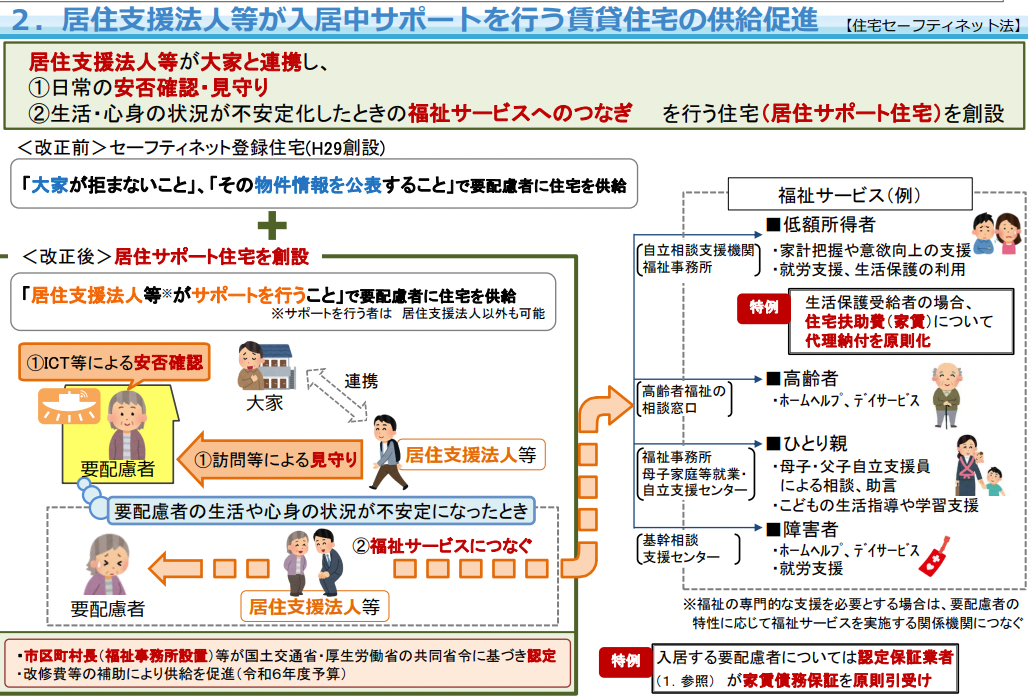

居住支援法人等が入居中サポートを行う賃貸住宅の供給促進

この取り組みでは、新たな高齢者賃貸住宅の登録制度として、居住サポート住宅が創設されます。

居住サポート住宅は、居住支援法人などが要配慮者のニーズに応じて、安否確認や見守り、適切な福祉サービスへのつなぎを実施する住宅です。国土交通省・厚生労働省の共同省令に基づき、市区町村長が認定します。

また、生活保護受給者が入居する場合は、保護の実施機関が受給者に代わって賃貸人に直接支払う「代理納付」が原則化されます。さらに、入居する要配慮者については、認定保証業者が家賃債務保証を原則引き受ける予定です。

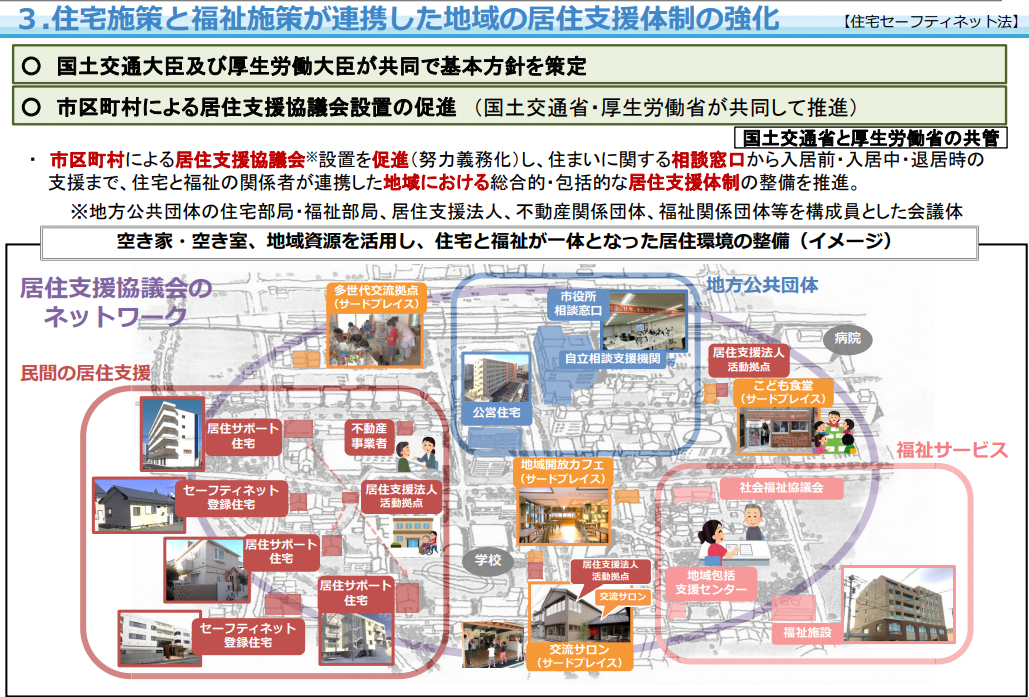

住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化

住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化を目的とした取り組みでは、まず国土交通大臣と厚生労働大臣が共同で基本方針を策定します。

そのうえで、国土交通省と厚生労働省は基本方針に基づき、市区町村による居住支援協議会の設置を促進。同協議会の設置により、住まいに関する相談窓口から入居前・入居中・退去時の支援まで、住宅と福祉の関係者が連携した、地域における総合的・包括的な居住支援体制の整備の推進を図ります。

住宅セーフティネット法改正は、不動産経営に次のような影響を与えるとされています。

- 家賃滞納リスクが減少する

- 入居者の孤独死に対する不安が軽減する

- 残置物の残存リスクが減少する

いずれも賃貸オーナーにとってプラスの影響であるため、ぜひ参考にしてください。

家賃滞納リスクが減少する

家賃債務保証業者の認定制度が創設されるため、賃貸オーナーの抱える家賃滞納リスクが減少します。要配慮者が認定保証業者を利用すれば、賃貸オーナーは家賃債務保証を受けやすくなり、万が一、家賃が滞納しても、認定保証業者に立て替えてもらえるためです。

現行の家賃債務保証業者登録制度では、登録を受けていること自体は要配慮者に何か特別な保証を与えるものではありません。対して、認定制度では、認定に当たって「居住サポート住宅に入居する要配慮者の家賃債務保証を原則引き受ける」といった認定基準が設けられます。

つまり、認定制度の創設によって、認定を受けた家賃保証業者については、要配慮者の滞納家賃への立て替えが原則化されるというわけです。

入居者の孤独死リスクに対する不安が軽減する

居住サポート住宅制度が創設されるため、賃貸オーナーの抱える孤独死リスクが大幅に減少します。同制度を活用すると、賃貸オーナーは居住支援法人などから、要配慮者の安否確認や見守り、適切な福祉サービスへの取り次ぎといったサポートを受けられるようになるためです。

同制度に基づく居住サポートにかかる費用については、原則として入居する要配慮者が居住支援法人などに支払う予定です。この点、賃貸オーナーは比較的小さい負担感で制度を運用できるといえるしょう。

残置物の残存リスクが減少する

居住支援法人の業務に入居者からの委託に基づく残置物処理が追加されることから、残置物の残存リスクが減少します。

もともと居住支援法人と賃借人である要配慮者は、残置物の処理に関する死後事務委任契約を相互に締結することが可能でした。しかし、今回の法改正により、居住支援法人による残置物処理が死後事務委任契約の締結の有無にかかわらず、原則化されることになります。

なお、賃貸オーナーと要配慮者は利益相反の関係にあることから相互に死後事務委任契約を締結できないため、ご注意ください。

2025年10月に施行予定の改正住宅セーフティネット法では、居住支援法人の業務に残置物処理が追加されるほか、家賃債務保証業者の認定や居住サポート住宅といった制度が創設されます。

こうした制度改正により、賃貸オーナーは要配所者の家賃滞納リスクや孤独死リスクなどのリスクを大幅に軽減できるでしょう。

つまり、今回の改正法の施行は、多様な属性を持つ入居希望者の賃貸需要を取り込みたい賃貸オーナーにとって、追い風になる法改正といえます。

法改正を受けて、賃貸オーナーにできる準備は多くありません。それでも、居住サポート住宅の認定に際しては建物の改修や設備の設置が必要になる場合があります。これを踏まえ、国土交通省が認定基準を公表した後は、基準に照らし合わせながら必要な準備を進めるとよいでしょう。

「お客さまの利益のために努力することが、自らの利益につながる」という考え方ですので、押し売りをはじめとしたこちら都合のアプローチは一切行っていません。

「お客さまの利益のために努力することが、自らの利益につながる」という考え方ですので、押し売りをはじめとしたこちら都合のアプローチは一切行っていません。

TEL.03-5357-7757

〒107-0052

東京都港区赤坂3丁目20-6 PACIFIC MARKS赤坂見附4F

【営業時間】9:30~18:30

【定休日】土・日・祝

キーワード物件検索

Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.