住所・氏名の変更登記の義務化とは?手続き方法や必要書類・費用も解説! | 全国の不動産投資・収益物件|株式会社リタ不動産

住所・氏名の変更登記の義務化とは?手続き方法や必要書類・費用も解説!

2025-07-08

不動産登記法の改正により、登記簿上の氏名・住所の変更登記が2026年4月1日から義務化されることになりました。これにより、改正法の施行後は期限内に登記申請しなければ、過料(行政上の秩序罰)が課されます。

氏名・住所の変更登記の義務化は、賃貸オーナーにとっても無関係ではありません。むしろ、賃貸オーナーの多くは登記簿上の登記名義人であるため、引っ越しや改姓などで氏名・住所が変わったときに登記申請しなければならないでしょう。

こうした実情を踏まえ、本記事では、住所・氏名の変更登記の義務化に関する詳細のほか、変更登記の手続き方法や申請書類、費用について解説します。登記官が住民基本台帳ネットワーク上の情報の検索結果に基づいて職権で登記を行う新制度「スマート変更登記」についても解説するため、参考にしてください。

目次

不動産の住所・氏名の変更登記は、不動産の所有者(名義人)が、登記簿上の住所や氏名を変更する手続きです。引っ越しや結婚、養子縁組などによって住所や氏名が変更した際に行われます。

変更登記がされるのは、所有者の住所や氏名、登記の目的などが記録される登記簿上の「権利部(甲区)です。たとえば、住所の変更登記は、具体的に次のような形で記載されます。

【登記簿権利部(甲区)で住所を変更登記する際のイメージ】

| 順位番号 | 登記の目的 | 受付年月日・受付番号 | 権利者その他の事項 |

|---|---|---|---|

| 1 | 所有権移転 | 平成◯年◯月◯日第◯号 | 原因 平成◯年◯月◯日売買 所有者 ◯市◯町◯番地◯ A |

| 付記1号 | 1番登記名義人表示変更 | 令和◯年◯月◯日第◯号 | 登記名義人Aの住所 原因 令和◯年◯月◯日住所移転 住所 ◯市◯町◯番 |

上記のような変更登記がされないと、登記簿上の所有者情報が現在の住所や氏名と一致しないため、所有者は所有権を証明できません。所有権を証明できないまま、所有権移転の登記を申請したり、抵当権設定の登記を申請したりすると、登記申請が却下されます。

また、売却時に登記簿の住所や氏名が古いままでは、「この人が本当に所有者なのか?」と法務局や買主側から確認を求められ、手続きが一時停止してしまうこともあります。

このように申請先の法務局で登記申請が却下されたり、手続きが止められたりしないために、小まめに登記簿上の住所や氏名を新しい情報にしておくことが重要です。

なお、氏名・住所の変更登記は、売買・贈与などの所有権移転登記や抵当権設定登記、根抵当権設定登記などに先立って行われることから、前提登記とも呼ばれています。

住所の変更登記をしておくべきケース

住所の変更登記をしておくべきなのは、所有者が引っ越した場合だけではありません。住居表示が実施されたり、行政区画の変更で地番が変更されたりしたケースも、住所の変更登記が必要です。

前者の住居表示とは、市区町村が従来より使われていた「地番」に代わり、住宅などに番号を順序良く住所をわかりやすく表示する行政行為です。市区町村が住居表示を実施すると、今まで「◯◯市◯◯一丁目A番地B」と表示されていた住所が、「◯◯市◯◯一丁目C番D号」と表されるようになります。

一方、行政区画の変更に伴う地番の変更とは、土地一筆ごとに振り分けられている地番が、土地を細分化した行政区画の変更に伴って変わることです。行政区画の変更に伴って地番が変更されると、たとえば「◯◯町10番」だった住所が、「◯◯町12番」などと変更されます。

なお、行政区画に変更が生じたものの、地番は変更されていない場合、住所の変更登記は不要です。

住所・氏名の変更登記は、2026年4月から義務化されます。具体的に氏名や住所などに変更があったとき、所有者はその変更日から2年以内に変更の登記を法務局に申請しなければなりません(不動産登記法第76条の5)。

住所・氏名の変更登記は、過去の変更に対して遡及的に適用されるのが特徴です。たとえば、施行日の2026年4月より前に氏名や住所などを変更した場合でも、変更登記の義務化の対象になります。この場合、所有者は2028年3月31日までに変更登記をしなければなりません。

正当な事由がないにもかかわらず、変更登記の申請を怠った場合、所有者は5万円以下の過料に科されます。

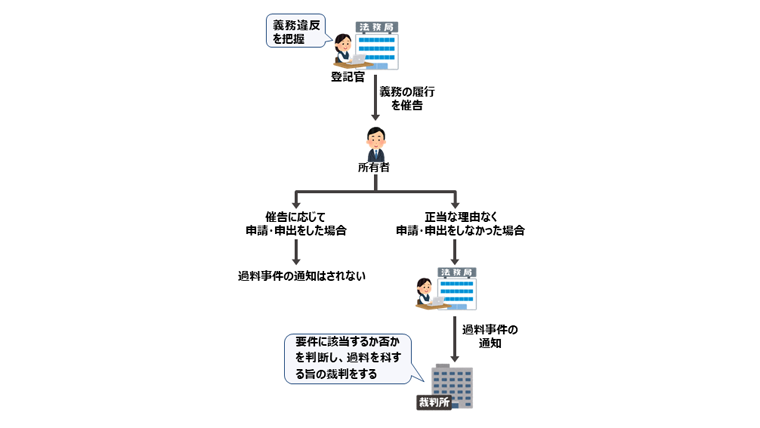

ただし、法務局に勤務する登記官は義務違反の事実を把握しても、ただちに裁判所への通知(過料通知)を行いません。法務局によれば、登記官による過料通知は、義務違反者に対し、相当の期間を定めて義務の履行を催告したにもかかわらず、正当な理由なく、その期間内に申請・申出がされないときに行われるとのことです。

住所・氏名の変更登記が義務化される背景

住所・氏名の変更登記が義務化されるのは、不動産登記簿により所有者がただちに判明しない、または所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない「所有者不明土地」が増えているためです。

実際、国土交通省の調査によれば、2016年時点で全国の所有者不明率は20.3%に上るだけでなく、所有者不明土地の土地面積が約410万ヘクタールも存在することがわかっています。約410万ヘクタールは、九州本島の面積を上回る広さです。

日本全土に広がりつつある所有者不明土地は、所有者の探索に多大な時間と費用がかかります。それだけでなく、公共事業や復旧・復興事業といった土地の利活用の阻害要因になったり、土地が管理されず、放置されることで隣接する土地へ悪影響が生じたりするなど、さまざまな問題を引き起こしています。

こうした背景のなか、所有者不明土地の主な発生原因とされる相続登記の未了と住所・氏名の変更登記の未了に対応するため、2021年と2023年に立て続けに法律が改正。法改正により、今まで任意だった相続登記と住所・氏名の変更登記が義務化されることになりました。

氏名・住所の変更登記に先駆けて2024年4月から義務化された相続登記については、次の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

住所・氏名の変更登記の手続きは、次の3つのフローにのっとって進めます。

- 必要書類の収集

- 登記申請書の作成

- 法務局へ申請書類の提出

必要な申請書類については後述しますが、ぜひ参考にしてください。

必要書類の収集

まずは、住所変更を証明する書類や登記申請書など、法務局の窓口に提出する書類を集めます。

住所・氏名の変更にかかる登記申請書については、法務局の「不動産登記の申請書様式について」から、フォーマットをダウンロード可能です。

登記申請書の作成

必要書類を収集した後は、登記申請書を作成します。

登記申請書の作成にあたっては、「登記の目的」で、甲区何番の所有権の登記名義人の住所と氏名を変更するのかを記載します。また、「原因」では、住民票の写しと戸籍全部事項証明書(戸籍謄抄本)などに記載されている住所移転と氏名変更の日を記載しなければなりません。

詳細については、法務局の「不動産登記の申請書様式について」で紹介されているため、ご参照ください。

法務局へ申請書類の提出

氏名・住所の変更登記は、所有不動産の所在地を管轄する法務局で必要書類一式を提出して申請します。たとえば、所有不動産が新宿区内にあれば、書類の提出先ならびに申請先は東京法務局新宿出張所です。

申請は郵送や自宅からのオンライン申請でも可能です。ただ、書類に不備があると補正が発生するため、その場で確認できる窓口提出を選ぶとよいでしょう。

法務局に申請書を提出すると、登記の審査が行われます。問題なく登記が完了すれば、法務局より「登記完了証」が交付されます。

ここからは、住所・氏名の変更登記にかかる申請書類と費用について解説します。

住所・氏名の変更登記に必要な申請書類

住所・氏名の変更登記に必要な書類は住所を変更するか、氏名を変更するか、住所でもケースによって異なります。

そこで、本記事では、個人の住所変更に必要な書類について解説します。

登記申請書

登記申請書は法務局の「不動産登記の申請書様式について」を参照しながら、管轄法務局の書式に従って作成します。

登記申請書の作成にあたってはいくつか注意点があります。具体的な注意点については、次のとおりです。

- A4の用紙(縦置き・横書き、紙質は長期間保存できる丈夫なもの)を使用し、あわせて提出する必要がある添付書類(添付情報)とともに、左とじにして提出する。

- 文字は、直接パソコンまたはワープロを使用して入力するか、黒色インク、黒色ボールペンなど(インクが消せるものは不可)で、はっきりと記載する。鉛筆の使用は不可。

- 登記申請書が複数枚にわたる場合は、申請人またはその代理人の方(申請人が2人以上いる場合は、そのうちの一人で可)が、ホチキス留めした各用紙のつづり目に契印をする

登記原因証明情報

登記原因となる事実または法律行為を証明する登記原因証明情報として、住民票の写しが必要です。

住民票の写しは、住所移転前の住所と、住所変更登記を申請する現在の住所、住所移転の日が記載されている証明書の原本が必要です。

ただし、不動産の所有者の登記簿上の住所から現在の住所までの間に、複数回、住所移転している場合は、住民票の写しで、住所移転の経緯を証明できない場合があります。その場合は、本籍地の市区町村で発行される戸籍の附票の写しや、転出や死亡などにより消除された「住民票の除票」などを提出し、住民移転の経緯を証明しなければなりません。

委任状

司法書士など代理人に登記を代行してもらう場合は委任状が必要です。

住所・氏名の変更登記にかかる費用

住所・変更の変更登記にかかる費用は、次の3つで構成されます。

- 登録免許税

- 司法書士への報酬

- その他実費

登録免許税

登録免許税は登記手続きの際に国に納める税金です。

変更登記にかかる登録免許税は不動産1物件につき1,000円です。つまり、土地1物件と建物1物件の合計2物件の変更登記を申請する場合、2,000円の登録免許税がかかります。

ただし、住民表示実施の場合、または住所移転後に住居表示実施があった場合は、登録免許税がかかりません。

登録免許税は購入した収入印紙を登記申請書に貼り付ける形で提出します。

司法書士への報酬

日本司法書士会連合会が2024年3月に実施した報酬アンケートによれば、住所の変更登記にかかる報酬額の平均は、1万3,913円(有効回答数1,094件)でした。

ただし、報酬額はエリアや依頼者の所得状況によって変動します。そのため、司法書士に登記を依頼する場合は、事前に報酬額がいくらかかるか確認しましょう。

なお、自分で登記手続きをする場合、司法書士への報酬が発生しません。

その他実費

その他実費については、住民票や戸籍の附票の発行で200〜400円、登記事項証明書手数料で480円〜600円がかかります。通数にもよりますが、数千円程度の支出を見込んでおくとよいでしょう。

住所・氏名の変更登記をしないことによるトラブルは、次の3つが想定されます。

- 不動産の売却や活用が難しくなる

- 相続登記で余計な手間が増える

- 法務局から催促される

このうち、上記2つについては、収益物件を売却したり、相談したりする際の障壁になるため、ぜひご留意ください。

不動産の売却や活用が難しくなる

住所・氏名の変更登記をしないと、不動産の売却や活用が難しくなります。特に登記簿上の住所が現住所と違うと、登記名義人が本人であることの確認が取りにくくなるためです。

本人確認が取れても、不動産の買主や担保設定する金融機関は登記簿上の名義情報を重視するため、住所が古いままだと所有権移転登記や抵当権設定登記の手続きに手間取ります。場合によっては、「権利関係が整理されていない不動産」とみなされ、買主が敬遠したり、金融機関が融資してくれなくなったりするでしょう。

相続手続きで余計な手間が増える

住所・氏名の変更登記をしておかないと、相続手続きで余計な手間がかかります。

たとえば、不動産の登記名義人が住所変更登記をしないまま亡くなった場合、住所の変更を証明する手続きをしない限り、相続ができません。

住所の変更を証明する手続きには、住所票の除票や戸籍の附票といった書類が必要です。これらの書類は、亡くなってすぐであれば手に入る可能性が高い一方で、法令上の保存期間が全部消除された日から5年と定められています。つまり、5年を過ぎると、住所票の除票や戸籍の附票は廃棄されている場合があり、結果として相続手続きが難しくなってしまうのです。

住所票の除票や戸籍の附票が提出できない場合は、相続人全員から「不動産の登記名義人は被相続人と同一人物である」といった内容の上申書を提出してもらわなければなりません。上申書の作成は司法書士に依頼する必要があり、さらに手続きが難しくなる可能性があります。

法務局から催促される

住所・氏名の変更登記の義務化により、変更登記を放置すると、法務局から未登記の登記名義人へ義務の履行が催告されます。催告を無視すれば、過料が課されるほか、催告に応じて対応する場合でも、慌てて書類を集める羽目になります。

いずれの事態を招かないためにも、登記情報の更新を忘れない意識を持ち、計画的に対処することが大切です。

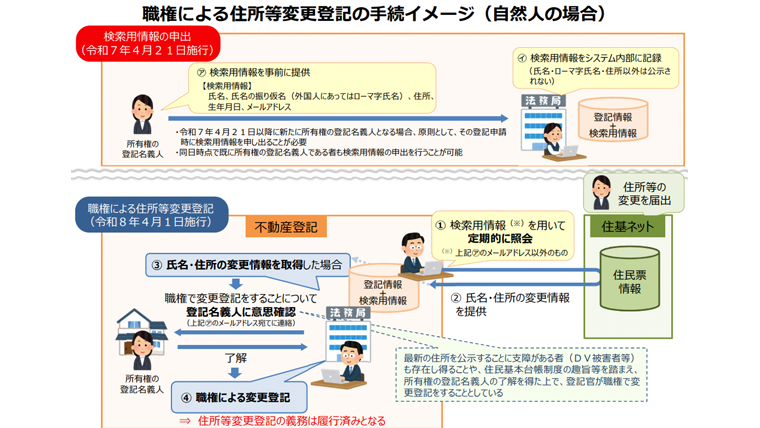

氏名・住所の変更登記の義務化にかかる負担を軽減するため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住民基本ネットワーク情報の検索結果に基づいて職権で登記を行う「スマート変更登記」も2026年4月1日よりスタートします。

この制度では、所有者が所有権の保存・移転などの登記申請の際に、所有者の検索用情報を併せて申し出ておけば、登記官が職権で住所・氏名の変更登記をしてくれます。

つまり、スマート変更登記を活用すれば、住所や氏名の変更時に法務局に出向いたり、煩雑な書類を作成したりする手間を大幅に削減できます。

ここからは、スマート変更登記の概要について説明します。

不動産の所有者が個人の場合

所有権の登記名義人が個人の場合は、スマート変更登記が適用されます。

そのため、個人の登記名義人は事前に氏名や住所、生年月日といった検索用情報を法務局に届け出ておけば、氏名・住所に変更が生じた場合に、登記官に変更登記してもらえます。

それでも、法務局は登記名義人の了承を得ることなく、スマート変更登記を行うことはありません。登記名義人のなかには、DV被害やストーカー被害などを受けており、最後の住所を公示することにすることに支障がある人もいるためです。

そのため、法務局の登記官は登記名義人の了解を得たうえで、職権による変更登記を行います。

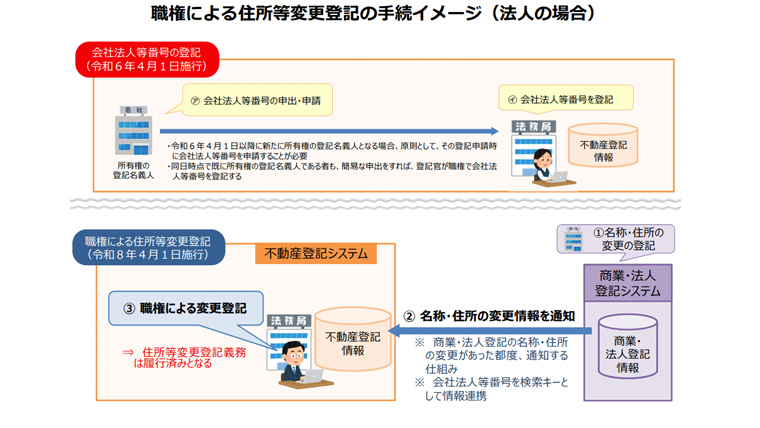

不動産の所有者が法人の場合

所有権の登記名義人が法人の場合も、スマート変更登記が適用されますが、個人の登記名義人のように、事前に検索用情報を申し出る必要はありません。その代わりに、法人の登記名義人は、オンラインか書面の申出により、会社法人等番号を登記する必要があります。

会社法人等番号を登記しておけば、法務局の商業・法人登記システム上で名称・住所があったときに、登記官が変更情報を確認したうえで、職権による変更登記をしてくれます。なお、法人を対象にしたスマート変更登記では、個人の登記名義人で実施される意思確認がありません。

今までは、住所や氏名を変更しても、変更登記を申請していない賃貸オーナーも少なくありませんでした。

しかし、今後は氏名・住所の変更登記の義務化により、個人・法人に限らず、登記名義人であるすべての賃貸オーナーが変更登記を申請しなければなりません。申請を怠った場合は5万円以下の過料に科されるおそれがあり、対応は必至です。

これを踏まえ、近日中に引っ越しやご結婚などで氏名・住所を変更した、あるいは予定がある賃貸オーナーは、義務化前でも早めに変更登記を申請しておくとよいでしょう。

対応を怠ると、過料だけでなく、不動産の売却や相続といった将来的な場面で、手続きの遅延や思わぬトラブルにつながるリスクがあります。

また、2026年4月からは、登記官が住民基本台帳ネットワークの情報に基づいて職権で登記を行う「スマート変更登記」制度も開始されます。将来的な手続きの簡素化に向け、この新制度の活用も視野に入れて準備を進めておくと安心です。

ご自身での手続きが不安な場合は、専門家である司法書士への相談もぜひご検討ください。早めの対応が、将来の賃貸経営におけるリスクを回避し、不動産オーナーとしての安心につながります。

「お客さまの利益のために努力することが、自らの利益につながる」という考え方ですので、押し売りをはじめとしたこちら都合のアプローチは一切行っていません。

「お客さまの利益のために努力することが、自らの利益につながる」という考え方ですので、押し売りをはじめとしたこちら都合のアプローチは一切行っていません。

TEL.03-5357-7757

〒107-0052

東京都港区赤坂3丁目20-6 PACIFIC MARKS赤坂見附4F

【営業時間】9:30~18:30

【定休日】土・日・祝

キーワード物件検索

Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.