民泊の始め方を徹底解説!法的な基準・ルールや注意点も説明! | 全国の不動産投資・収益物件|株式会社リタ不動産

民泊の始め方を徹底解説!法的な基準・ルールや注意点も説明!

2025-10-31

インバウンド旅行者の増加に伴い、民泊の需要が増加しています。そうしたなか、空き家や未使用の部屋をお持ちの方のなかには、それらを活用して民泊を始めたいと考えている方も少なくありません。

一方、民泊を始めるためには、住宅宿泊事業法に基づく届出をはじめ、行政手続きが必要です。またアメニティの準備や民泊仲介サイト(OTA)への登録など、さまざまな準備が必要です。

これらを踏まえ、本記事では、民泊を始める際の具体的な流れについて解説します。民泊事業を運営するうえで押さえたい法的な基準・ルールや、民泊を始める際の注意点についても解説するため、参考にしてください。

目次

観光庁によれば、民泊とは、戸建住宅やマンションといった住宅の全部または一部を活用し、旅行者に宿泊サービスを提供することです。近年、「Airbnb」や「HomeAway」といったインターネット上の民泊仲介ビジネスが世界各国で展開されていることから、市場が急速に拡大しています。

観光庁は民泊について、「法令上の明確な定義はない」としています。それでも、法律用語としての定義が全くないわけではありません。

2017年6月に成立した「住宅宿泊事業法(民泊新法)」では、民泊は、「住宅宿泊事業」という名称で、法的に定義付けられています。

「住宅宿泊事業」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないものをいう。

住宅宿泊事業法の条文に基づくと、法律用語としての民泊は、ホテルや旅館など、旅館業法に規定する営業者以外の者が営む有償の宿泊サービスのうち、宿泊日数が年間で180日を超えないものを指すといえるでしょう。

民泊ビジネスが需要が高まっている理由

民泊ビジネスの需要が高まっている背景には、年間4,000万人に迫るインバウンド旅行者の受け入れ先として、需要が高くなっていることが挙げられます。

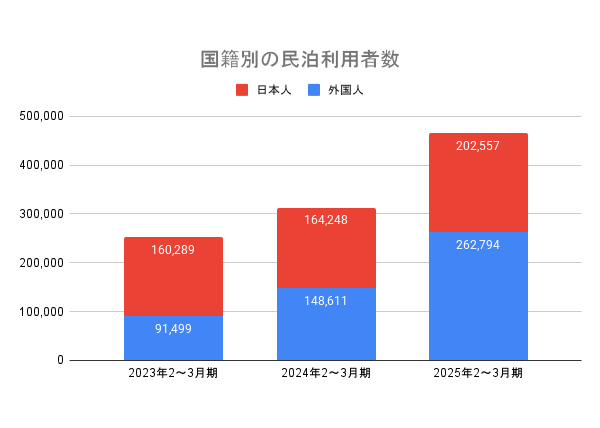

実際、観光庁が2カ月間に一度取りまとめている住宅宿泊事業法に基づく宿泊(民泊)の実績調査によれば、直近2025年2月〜3月期の民泊利用者は、日本人が前年同期比123.3%増の20万2,557人(全体の43.5%)、外国人が前年同期比176.8%増の26万2,794人(同56.5%)でした。

日本人の民泊利用者の伸びは堅調ですが、それ以上に外国人の民泊利用者が伸びているといえるでしょう。

民泊ビジネスの需要が高まっているもう1つの理由には、2023年時点で約900万戸に上る空き家の有効活用策として考えられている点にあります。実際、観光庁や地方自治体は、空き家を民泊として活用する際、初期費用や改修費用を抑えるために利用できる補助金制度を次々と設けています。

このようにインバウンド旅行者をはじめとした利用者、民泊を提供する事業者、双方のニーズが合致する形で、民泊が新しいビジネスモデルとして普及しています。

民泊は法律別に3種類がある

民泊には次のとおり、法律別に3つの種類があります。

- 旅館業法(簡易宿所営業)の民泊

- 住宅宿泊事業法(民泊新法)の民泊

- 国家戦略特区法の民泊

簡易宿所は旅館業法に基づく宿泊施設の一つであり、都道府県が許可を出します。法律の要件が厳しく、最も申請が難しい一方で、比較的自由に運営できるのが特徴です。

特区民泊は、国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例の一つです。東京都大田区をはじめ、大阪府や大阪市など国家戦略特区に指定された一部地域で取り組まれています。

観光庁が民泊制度ポータルサイトでまとめている旅館業法の民泊、住宅宿泊事業法の民泊、国家戦略特区法における民泊の3種類の違いは次のとおりです。

| 旅館業法(簡易宿所) | 国家戦略特区法(特区民泊) | 住宅宿泊事業法(民泊新法) | |

|---|---|---|---|

| 所管省庁 | 厚生労働省 | 内閣府(厚生労働省) | 国土交通省厚生労働省観光庁 |

| 許認可等 | 許可 | 認定 | 届出 |

| 住専地域での営業 | 不可 | 可能(認定を行う自治体ごとに、制限している場合あり) | 可能条例により制限されている場合あり |

| 営業日数の制限 | 制限なし | 2泊3日以上の滞在が条件(下限日数は条例により定めるが、年間営業日数の上限は設けていない) | 年間提供日数180日以内(条例で実施期間の制限が可能) |

| 宿泊者名簿の作成・保存義務 | あり | あり | あり |

| 玄関帳場の設置義務(構造基準) | なし | なし | なし |

| 最低床面積、最低床面積(3.3㎡/人)の確保 | 最低床面積あり(33㎡。ただし、宿泊者数10人未満の場合は、3.3㎡/人) | 原則25㎡/室 | 最低床面積あり(3.3㎡/人) |

| 衛生措置 | 換気、採光、照明、防湿、清潔などの措置 | 換気、採光、照明、防湿、清潔などの措置、使用の開始時に清潔な居室の提供 | 換気、除湿、清潔などの措置、定期的な清掃 |

| 非常用照明などの安全確保の措置義務 | あり | あり6泊7日以上の滞在期間の施設の場合は不要 | あり家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要 |

| 消防用設備などの設置 | あり | あり | あり家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要 |

| 近隣住民とのトラブル防止措置 | 不要 | 必要(近隣住民への適切な説明、苦情・問い合わせに対応するための体制・周知方法、その連絡先の確保) | 必要(宿泊者への説明義務、苦情対応の義務) |

| 不在時の管理業者への委託業務 | 規定なし | 規定なし | 規定あり |

以上のように、さまざまな要素を考慮して、納得のいく物件を選ぶ必要があります。各ポイントについて、詳しく見ていきましょう。

民泊には2つの営業スタイルがある

民泊の営業スタイルには、家主居住型と家主不在型の2種類があります。言葉どおり、これらの2つの営業スタイルの違いは、家主が居るか・居ないかです。

住宅宿泊事業法では、必ず家主が居住しなければならないという規定はありません。ご自身の生活スタイルや仕事の都合に合わせ、好きな営業スタイルを選べます。

観光庁は、民泊を始める方向けのガイドブックでそれぞれ営業スタイルの特徴について解説しているため、参考にしてください。

民泊投資の期待利回り

官公庁や調査会社が公表する公式の統計はありませんが、民泊投資の期待利回りは10〜15%に上るとされています。

一般的な不動産投資で期待される実質利回りが4〜6%であることから、民泊投資は不動産投資のなかでも収益性が高いといえるでしょう。

ただし、民泊投資の期待利回りはあくまで目安であり、物件の立地や収容人数、運営方法によって変動します。たとえば、首都圏や観光地近辺にある物件は高い稼働率が予想されるため、利回りが高くなりやすい一方、地方は集客に苦労し、期待した利回りを確保しにくい傾向にあります。

ただし、地方でも、安定した利回りを得ている物件もあるため、高利回りを得られるかどうかはマーケティングや価格設定次第ともいえそうです。

民泊事業を運営するうえで押さえたい法的な基準・ルールは、次の4つです。

- 設備・居住要件

- 消防法令

- 180日ルール

- 住宅宿泊事業法上の義務

これらの法的な基準・ルールを押さえることで、民泊の許可を得やすくなるほか、運営後も営業中止の行政指導を受けにくくなります。ぜひ参考にしてください。

設備・居住要件

民泊として貸し出す住宅は住宅宿泊事業法に基づき、設備要件と居住要件をクリアしなければなりません。

ここからは、設備要件と居住要件の概要について解説します。

設備要件

設備要件をクリアするためには、届出対象の住宅に、「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」の4つの設備を設けなければなりません。

これらの設備は、必ずしも一棟の建物内に設けられている必要はありません。同一の敷地内の各建物に設けられた設備がそれぞれ使用可能な状態であれば、複数棟の建物を一つの住宅として届け出ることが可能です。

その他の留意点として、これらの設備は必ずしも独立している必要はありません。一つの設備に複数の機能があるユニットバスも認められます。

居住要件

居住要件をクリアするためには、届出対象の住宅が次のいずれかに該当する家屋である必要があります。

- 「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」

- 「入居者の募集が行われている家屋」

- 「随時その所有者、賃借人または転借人の居住の用に供されている家屋」

住宅がこれらの条件に当てはまれば、一戸建て住宅やアパートなど種類に問わず、民泊施設として届出を行えます。

ただし、共同住宅はマンション管理組合や管理会社などの規約で民泊が禁止されている場合があるため、事前に確認が必要です。また、自治体によっては、民泊条例で、住宅宿泊事業を展開できる期間や地域を制定している場合があるため、事前に実施したい場所の条例を確認しましょう。

消防法令

民泊事業を営む住宅は消防法上、すべて特定防火対象物として扱われるため、届出者は消防法令を遵守しなければなりません。

消防法令を遵守するにあたって、必ず設置が必要なのは、警報設備の「自動火災報知設備」と、避難設備の「誘導灯」です。

前者の自動火災報知設備は、火災による煙や熱を感知器が自動的に感知し、警報ベルなどで、建物内の人たちに火災を知らせる設備です。警報により火災を知った宿泊者が迅速に避難できます。

後者の誘導灯は災害や停電といった非常時に、避難口や避難方向を表示する防災照明器具です。緑色の地色に白色の矢印で避難出口の場所を示す「避難口誘導灯」と、白色の地色に緑色の矢印で避難する方向を示す「通路誘導灯」などがあります。

ほかにも、設置が必要な消防設備には、非常照明や消火器などがあります。主な消防設備は次のとおりとなっているため、参考にしてください。

| 基準 | 非常用照明 | 自動火災報知設備 | 誘導灯 | 消火器 |

|---|---|---|---|---|

| 民泊部分が建物全体の半分未満で延べ床面積50㎡未満 | 不要 | 建物全体に住宅用 | 不要 | 不要 |

| 民泊部分が建物全体の半分で延べ床面積50㎡超 | 必要 | 宿泊部分に特定小規模施設用 | 必要 | 不要 |

| 民泊部分が建物全体の半分で延べ床面積150㎡超 | 必要 | 宿泊部分に特定小規模施設用 | 必要 | 必要 |

| 民泊部分が建物全体の半分超 | 必要 | 建物全体に特定小規模施設用 | 必要 | 不要 |

| 民泊部分が建物全体の半分超で延べ床面積150㎡超 | 必要 | 建物全体に特定小規模施設用 | 必要 | 必要 |

| 民泊部分が建物全体の半分で延べ床面積300㎡超 | 必要 | 宿泊部分に通常自動火災報知設備 | 必要 | 必要 |

| 民泊部分が建物全体の半分超で延べ床面積300㎡超 | 必要 | 建物全体に通常自動火災報知設備 | 必要 | 必要 |

180日ルール

180日ルールとは、「年間で民泊として営業できる日数を180日まで」とする住宅宿泊事業法上の決まりを指します。

この180日については、4月1日正午から翌年の4月1日正午までの1年間に、宿泊させた日数をもとにカウントしなければなりません。1泊を1日としてカウントして算定します。

180日ルールを遵守するために、住宅宿泊事業者は毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日までに、それぞれの月の前2月における届出住宅に人を宿泊させた日数を都道府県知事等に報告しなければなりません。宿泊日数以外にも、宿泊者数や延べ宿泊者数、国籍別の宿泊者数の内訳を報告する必要があります。

住宅宿泊事業法上の義務

住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業法に基づく義務を適正に履行しなければなりません。

履行が求められる義務としては、宿泊者の衛生・安全の確保、宿泊者名簿の備付け、宿泊者に対する周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関する必要な事項の説明、届出住宅への標識の掲示、都道府県知事への定期報告などがあります。

これらの義務の履行を怠ると、国土交通大臣による業務停止命令や登録の抹消などの処分が課される場合があります(住宅宿泊事業法第42条)。

住宅宿泊事業法に基づく民泊を始める際は、次の手順に沿って手続きを進めていきます。

- 物件選定

- 必要に応じてリノベーション工事を実施する

- 管轄の都道府県に届出を提出する

- インテリア・アメニティを選定する

- 民泊仲介サイト(OTA)に登録する

- 民泊運営をスタートする

進めるべき項目が多いため、実際には行政書士をはじめとする法律の専門家に手続きを委任するケースが多いかもしれません。それでも、手続き上の手順は事前に把握しておくことをおすすめします。

物件選定

まずは、民泊事業で使用する物件を選びましょう。

物件選びで大切なのは、立地です。観光地やターミナル駅、ビジネス街などに近い物件は利便性が高いことから、集客に困りません。ただし、実際はターゲット層によって理想的な立地は異なるため、柔軟な対応が大切です。

たとえば、外国人をメインターゲットとする場合は、駅から徒歩5分圏内の物件や、家族をはじめとした団体利用しやすい広々とした物件が理想的です。一方、日本人をメインターゲットとする場合はコストパーフォーマンスを重視する消費行動を踏まえ、安く宿泊できる物件を選ぶとよいでしょう。

必要に応じてリノベーション工事を実施する

選定した物件が法律や施行規則、省令、ガイドライン、条例などに適合していない場合は、必要に応じてリフォーム工事を実施しましょう。

生じる可能性がある工事については、台所や浴室、便所、洗面設備の確保のほかに、非常用照明や火災報知設備などの消防設備の設置、準耐火構造壁による防火の区画の整備(家主非居住型で宿泊室床面積50㎡を超え複数グループを泊める場合)などがあります。

また、宿泊客が快適に過ごせる設備が不十分であれば、Wi-Fiやエアコン、キッチンなどの設備の整備を目的としたリフォーム工事を実施するとよいでしょう。

管轄の都道府県に届出を提出する

民泊事業を始めると決めた場合は、住宅宿泊事業届出書に必要事項を記載したうえで、必要な添付書類と合わせて、住宅の所在地を管轄する都道府県知事に届け出る必要があります。

届出とは、法令に基づき、行政に対して何らかの通知をする行為です。行政側の評価・判断を必要とする「申請」と違い、届出は、形式上の要件を満たしていれば、提出先の行政機関に届出をすることで、営業できます。

ただし、住宅宿泊事業法では、都道府県知事により通知される「届出番号」を記した標識を届出対象の住宅に掲げる義務があり、義務に反すると罰則もあります。つまり、実質的には、許可に近い運用になっている点に注意が必要です。

住宅宿泊事業者の届出に必要な情報、手続きの詳細については、観光庁の民泊制度ポータルで公開されているため、ご確認ください。

インテリア・アメニティを選定する

行政手続きをひととおり済ました後は、宿泊客が快適に過ごせるよう、インテリア・アメニティを選定しましょう。

インテリアは特段、高級家具をそろえる必要はありません。コンセプトに合った家具を選ぶことが重要です。たとえば、宿泊費に対して洗練された宿を演出したい場合は、アンティーク家具で統一するのも良いでしょう。

一方、用意が必要なアメニティはゴミ箱から電気ケトル、スリッパ、タオル、使い捨て歯ブラシまで多岐にわたります。基本的なアメニティのうち、シーツ・タオルといったリネンを準備するうえでは、リネンサプライと呼ばれる業者を利用するのも一つの選択肢です。リネンサプライを利用すれば、シールやタオルを自分で洗濯・乾燥する必要がなく、業務負担が激減するでしょう。

民泊仲介サイト(OTA)に登録する

民泊仲介サイトは複数サイトに登録し、多くの見込み客に自分の物件を見てもらいましょう。

登録をおすすめする民泊仲介サイトは次のとおりです。

- Airbnb

- Booking.com

- 楽天Vacation STAY

- じゃらん

- 一休.com

これらの民泊仲介サイトは集客力に長けているものの、一定の手数料を運営会社に支払わなければなりません。そのため、手数料が気になる方やSEO対策に自信がある方は、自分でホームページを作成して集客するのも一つの選択肢です。

また、話題性のある取り組みや魅力に感じてもらえるトピックをXやInstagramで発信すれば、SNSからも集客できるでしょう。

民泊運営をスタートする

届出が受理されてから7日〜10日後、都道府県知事から届出番号が記載された通知書が発行されます。

通知書を受け取った後は、次のような法定の標識を掲示し、営業を開始しましょう。

上述したとおり、民泊を開業した住宅宿泊事業者は、都道府県知事などへの定期報告をはじめ、法定上の義務が課せられるため、しっかり履行することが大切です。

民泊を始める際にかかる初期費用は購入予定の物件の状況にも左右されますが、150万円〜200万円を確保しておくとよいでしょう。

初期費用の内訳は、物件契約費用や消防設備の設置にかかる工事費用、家具・家電や備品の購入費用、火災保険・地震保険などです。

ただし、すでに自己名義の物件を所有しており、未利用の家具を利用して民泊を始める場合は、物件契約費用や家具の購入費用がかかりません。一方、これまで住居だった建物を宿泊施設に用途変更する場合は、多額のリフォーム費用や消防設備の設置費用がかかります。

また、家主不在型の営業スタイルを採用する場合は、民泊専門の運営代行者に支払う登録費用やランニングコストも発生します。初期費用はこれらを踏まえて計算するとよいでしょう。

民泊を始める際の注意点には、次の6つがあります。

- 集客しやすいエリアの物件を選ぶ

- 地域の条例を把握しておく

- 賃貸物件で始める場合は契約内容を確認する

- マンションで始める場合は管理規約を確認する

- トラブルの防止・抑制に努める

- 住宅ローン控除が受けられなくなる可能性がある

これらの注意点を押さえることで、事業の失敗確率を下げられます。ぜひ参考にしてください。

集客しやすいエリアの物件を選ぶ

民泊を始める際は集客しやすいエリアの物件を選びましょう。集客しやすいエリアとは、具体的に次の条件に合致する物件です。

- 観光地や人気スポットに近い

- 公共交通機関を使ってアクセスしやすい

- 駅に近い

このような立地条件を持つ物件は基本的に集客に困りません。具体的な地名を挙げると、東京であれば山手線沿線や浅草、大阪であればなんばや梅田といったエリアは、上記条件を備えており、集客力があるでしょう。

ただし、立地条件の良い物件は契約費用が高額なうえに、なかなか市場に出回りません。そのため、良い物件の情報を掴んだら、即座に現地調査に行くといった行動力が大切です。

地域の条例を把握しておく

自治体によっては、民泊条例に基づき、住宅宿泊事業を営める期間や地域を制定している場合があります。

たとえば、渋谷区では、住宅専用地域と教育機関が集まる文教地区については次の期間、条例に基づいて民泊を実施できないとしています。

- 4月5日から7月20日まで

- 8月29日から10月の第2月曜日の前の週の水曜日まで

- 10月の第2日曜日の前の週の土曜日から12月25日まで

- 1月7日から3月25日まで

このように、民泊に関するルールは自治体によって異なります。開業後に条例違反で罰則を受けるといった事態にならないよう、実施したい場所の条例をよく確認することが大切です。

条例の制定状況については、民泊制度ポータルサイトで確認できます。

賃貸物件で始める場合は契約内容を確認する

民泊を賃貸物件で始める場合は、賃貸借契約書の契約内容を確認しましょう。賃貸借契約のなかには、民泊運営や転貸借が禁止されている場合が少なくないためです。

契約書のなかに民泊運営を禁止する記載がなくとも、トラブルを防ぐために大家さんから正式に許可を得ましょう。その際、口頭ではなく、署名・押印がされた書面による正式な許可を得ることが大切です。

マンションで始める場合は管理規約を確認する

民泊を分譲マンションで始める場合は、管理規約を確認しましょう。マンションによっては、「用途は住宅として使用に限る」などと、民泊使用を不可とする文言が管理規約で明記されているケースが少なくないためです。

また管理規約で民泊が禁止されていなくても、管理組合がトラブル発生を受けて、管理規約を変更し、民泊を禁止する場合があります。

いずれにせよ、分譲住宅で民泊をする場合、届出時に「管理組合などの管理規約で民泊が禁止されていないことを証明する書類」の添付が求められます。

そのため、民泊使用を不可とする文言が管理規約にあれば、まず管理組合の代表者に交渉してみるとよいでしょう。逆に管理規約で民泊に関する定めがない場合は、追加で管理組合に民泊を営むことを禁止する意思がないことを確認し、その内容を証する書面を取得してください。

トラブルの防止・抑制に努める

民泊運営に際してトラブルを避けるために、多言語対応のハウスマニュアルを作成しましょう。

ハウスマニュアルには、禁煙や土足厳禁、夜間の騒音禁止、ゴミに関するルールを記載します。火災や犯罪が起きたときの初期対応を素早くするため、警察や消防といった緊急連絡先も示しておくことも必要です。

また近隣住民とのトラブルを避けるため、民泊を運営するホストは近隣住民と日頃からコミュニケーションを取り、理解を得ておくと良いでしょう。自治会や飲食店、商店組合の集まりなどに顔を出し、地域に溶け込むのも効果的です。

このほか、民泊は火災保険が適用されないことから、万が一に備えて、火災保険や第三者に対する賠償責任保険などに加入することが大切です。

住宅ローン控除を受けられなくなる可能性がある

個人所有の住宅を民泊として活用し始めると、住宅ローン控除を受けられなくなる可能性があります。

住宅ローン控除とは、個人が住宅ローンを利用して住宅の新築、取得または増改築した場合で、一定の要件を満たすときは、所得税の減免を受けられる制度です。

住宅ローン控除を受けるためには、12月31日時点で対象となる住宅に住んでいることが必要です。しかし、自宅を民泊として貸し出す頻度が増えると、住居を居住用として使っていると言えなくなるため、住宅ローン控除の受けられなくなる可能性があります。

また自宅の一部を民泊として利用している場合でも、民泊として利用する部分の床面積が広ければ、住宅ローン控除の対象から外れるリスクがあります。

ここからは、民泊運営で気をつけたい確定申告と税金についても解説します。

民泊運営で確定申告が必要なケース

民泊運営で確定申告が必要かどうかは、所得の金額や運営の実態によって異なります。

個人事業主として民泊を運営する場合、1年間の所得が48万円以上であれば、確定申告しなければなりません。

ここでいう1年間の所得は、民泊事業で得られる宿泊料だけではありません。民泊運営のほかに、事業所得が発生しており、民泊事業での収益を含めた合計所得が48万円以上であれば、確定申告をする必要があります。

給与所得がある会社員が副業として民泊を運営している場合、売上から経費を引いた年間の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円を超える事業所得がある場合、青色申告か白色申告かを選択して確定申告を行いましょう。

経費にできる費用の例

民泊運営では、運営にかかるランニングコストを経費に計上できます。経費に計上できる代表的な費目は次のとおりです。

物件関連費

賃貸物件を民泊として運営している場合は毎月支払う家賃を経費計上できます。

ただし、自宅の一部を民泊として運営する場合は、事業用とプライベート用を分けて経費計上する家事按分が必要な点に注意してください。

また住宅ローンの利息や固定資産税、都市計画税の減価償却費も経費計上が可能です。

2.通信費・光熱費

滞在中の宿泊客が利用する電気やガス、水道などの費用は、経費に計上できます。

また、宿泊客に快適に過ごしてもらうためのWi-Fiやインターネット回線費も、経費計上が可能です。

3.消耗品

シャンプーやトイレットペーパーといった消耗品を補充するためにかかる費用は経費計上できます。

これは、清掃業者に管理を委託している場合も同様です。

4.宣伝広告費

Airbnbをはじめとした民泊仲介サイトの利用手数料やホームページの運営費、ウェブ広告費などは、宣伝広告費として経費計上できます。

5.その他

損害保険料や会計ソフトの利用費、税理士費用なども、経費として計上できます。

これらの費用を確定申告時期に正しく計算するため、領収書や請求書はしっかり保管しておきましょう。

民泊運営を成功させるためのポイントは、次の3つがあります。

- 宿のコンセプトを決め、ターゲットを明確にする

- 民泊仲介サイトでのプロモーション方法を工夫する

- 初期費用や運営コストを抑えて利益率を高める

これらのポイントを押さえたうえで実行に移すと、事業の成功確率を高められます。ぜひ実践してください。

宿のコンセプトを定め、ターゲットを明確にする

民泊運営を成功させるためには、宿のコンセプトを定め、ターゲットを明確にしましょう。

ターゲットを決める際に考慮する要素は、年齢や性別、国籍といった属性に留まりません。利用ニーズや消費性向、嗜好、ライフスタイルなども、考慮する要素となります。

たとえば、寝泊まりするだけを目的とした日本人をターゲットにする場合は、シンプルで、使い勝手のよい家具をそろえることが重要です。また、ほかの宿泊客との交流を楽しみたいバックパッカーをターゲットにする場合は、共有スペースにダイニングテーブルやソファなどを用意するとよいでしょう。

人種に合わせた民泊を運営する場合、体格の大きい欧米系向けには大きめの部屋や設備、家族連れが多いアジア系向けには簡単な調理器具をそれぞれ用意すると、ターゲットのニーズを満たしやすくなります。

民泊仲介サイトでのプロモーション方法を工夫する

民泊運営を成功させるためには、民泊仲介サイトでのプロモーション方法を工夫するのが重要です。

具体的には、外国人が好む日本の伝統工芸やペットと泊まるイメージなど、一目で滞在したくなる魅力的な写真を掲載しましょう。掲載する写真は季節によって変えるのも効果的です。

このほか、民泊仲介サイトのフィルタ機能を活用し、ターゲットに情報を届けたり、検索結果で上位表示されやすくなるようターゲットが求めるインテリアやアメニティをそろえたりする対策も、予約率やリピート率の向上につながります。

初期費用や運営コストを抑えて利益率を高める

民泊運営を成功させるためには、初期費用や運営コストを抑えて利益率を高めましょう。

たとえば、開業時に高価なブランドの家具や家電を購入すると、初期費用が膨らみます。初期費用を抑えるためには、採算に合わない家具や家電を買わず、機能性と快適さを提供できる物を買いそろえることが大切です。

また、運営コストを抑えるうえでは、IT化を進めて人件費を削減するのも一つの手です。具体的には、チェックイン手続きを自動で行えるシステムをフロントに導入すれば、常勤のスタッフを雇用する必要がなくなります。

システム導入に際してコストがかかるかもしれませんが、集客しやすい都市部では、長期的に見ると、収支的にプラスになること間違いありません。

民泊を始めるには、住宅宿泊事業法のほかに、条例や消防法、建築基準法など、さまざまな法規制を守らなければなりません。法規制を破ったり、見落としたりすると、営業停止命令を受けるリスクがあるため、事前に要件をしっかり確認することが大切です。

開業後は、集客に力を入れるだけでなく、近隣住民とのトラブルが発生しないよう、宿泊客にルールを周知することも欠かせません。つまり、民泊運営は、攻め(集客)と守り(トラブルの発生抑止)を両立することで、成功への道を切り開けます。

これらを念頭に、民泊運営にチャレンジしてみてください。

「お客さまの利益のために努力することが、自らの利益につながる」という考え方ですので、押し売りをはじめとしたこちら都合のアプローチは一切行っていません。

「お客さまの利益のために努力することが、自らの利益につながる」という考え方ですので、押し売りをはじめとしたこちら都合のアプローチは一切行っていません。

TEL.03-5357-7757

〒107-0052

東京都港区赤坂3丁目20-6 PACIFIC MARKS赤坂見附4F

【営業時間】9:30~18:30

【定休日】土・日・祝

キーワード物件検索

Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.