法定更新とは?合意更新との違いや更新料の取り扱い、トラブル例を解説! | 全国の不動産投資・収益物件|株式会社リタ不動産

法定更新とは?合意更新との違いや更新料の取り扱い、トラブル例を解説!

2025-09-25

法定更新は賃貸借契約で、借地借家法に基づいて自動的に契約期間が更新されることを指します。借主保護を目的とした強行規定であるため、借主に不利となる特約を別途定めても無効になるのが特徴です。

法定更新は借地借家法に規定されていることから、多くの賃貸オーナーが賃貸借契約の制度の一つとして運用しています。一方、法定更新時に更新料を請求できないといったトラブルが後を絶たないのも実情です。

こうした実情を踏まえ、本記事では、法定更新の概要のほか、合意更新との違いや、法定更新を巡って頻出するトラブル例などについて解説します。法定更新のトラブルを防ぐために取るべき対策についても解説するため、参考にしてください。

目次

法定更新は借地借家法第26条に基づいて、賃貸借契約が自動的に更新される制度です。

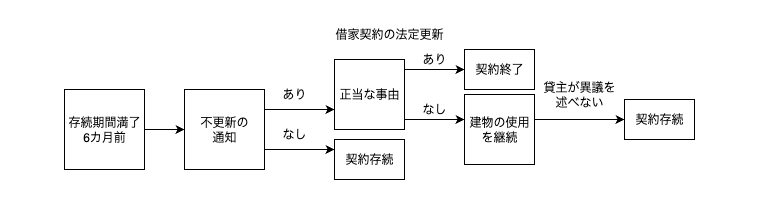

賃貸借期間に定めがある場合に、契約当事者が期間満了の1年前から6カ月前までの間に、契約を更新しない旨、あるいは条件を更新しなければ更新しない旨の通知をしなかった場合、従来と同じ契約条件で賃貸借契約が更新されます。

法定更新が発生するケース

法定更新は一般的に契約期間満了を前に貸主あるいは借主が更新拒絶の意思表示をしなければ、自動的に発生します。ただし、以下の条件でも発生する場合があります。

- 契約期間満了前に賃料や契約条件に関して協議していたが、合意に至らなかった

- 契約更新の通知を契約上の約束としていたが、貸主が契約更新を通知しなかった

- 借主に契約更新の通知を送付したものの、書面への署名・押印といった手続きが期間内に進められなかった

- 貸主が更新を拒絶する通知をした後も借主が建物を継続して使用し、これに対して貸主が異議を申立てなかった

このように通知の不備や手続きの遅滞により、意図せず法定更新が成立する場合があります。また、貸主あるいは借主が契約更新に関して合意しなかったとしても、借主がその住居に住み続け、貸主が異議を述べなかった場合は契約が自動的に更新されます。

法定更新と合意更新の違い

合意更新とは、貸主、借主の双方が契約内容について話し合い、納得したうえで契約を更新することをいいます。契約内容をそのまま維持するか、条件をいくつか変更するか、といった事項を含めて協議するのが特徴です。

契約内容は合意に基づいて自由に変更できますが、借地借家法第9条により、借主に不利な条項は無効になります。

合意更新の特徴を踏まえると、法定更新と合意更新の違いは、賃貸借契約を更新する際に契約当事者の合意があるかないかです。法定更新であれば、契約当事者が更新に合意していなくても、解約や契約条件の変更を相手方に通知しなければ、自動的に賃貸借契約が更新されます。

本記事は賃貸オーナー向けに執筆していますが、借主目線で見た法定更新のメリットには、次の3つがあります。

- 更新手続きが不要になる

- 更新料の支払義務が発生しない

- 借主の権利が保護される

これらのメリットを把握しておけば、法定更新に関する文言を賃貸借契約書に盛り込む意義が理解しやすくなります。ぜひ参考にしてください。

更新手続きが不要になる

法定更新を賃貸借契約書に盛り込むと、更新手続きが不要になります。

賃貸借契約の更新手続きでは、賃貸オーナーや不動産管理会社は更新の1〜3カ月前に、借主に対して更新の通知書を送らなければなりません。

その後、借主が同封された更新契約書や必要書類に署名・押印して貸主に返送し、更新料を振り込めば手続きが完了します。

法定更新では、これらの手続きがありません。手続きを踏まなくても自動的に賃貸借契約が延長されます。

更新料の支払義務が発生しない

法定更新が成立すると、それ以降は期間の定めのない賃貸借契約に移行します。すると、以後、借主は通常2年ごとに更新がある場合に発生する更新料を支払う必要がありません。

賃貸借契約における更新料とは、契約期間満了時、契約を終了させずに契約を更新する場合に、従前の約定に基づき賃借人が賃貸人に支払うものです。

民法や借地借家法には更新料に関する規定はありませんが、賃貸借契約書に「法定更新の際にも更新料を支払う」といった記載があれば、借主は更新料を支払う必要があります。ただし、法定更新成立後は期間の定めのない契約に移行するため、更新料の支払いは法定更新になった際に一度だけ発生し、それ以降は借主に支払義務が生じません。

借主の権利が保護される

法定更新が賃貸借契約書に記載されていると、借主は不当に契約を終わらせられないよう、権利が強力に保護されます。

たとえば、貸主が更新を拒絶する意思を示していても、借主は建物を継続使用していれば、法定更新が成立します。また借主は正当な事由がなければ、賃貸物件から強制退去させられることはありません。

借主目線で見た法定更新のデメリットには、次の2つがあります。

- 解約通知期間が長くなる

- 条件を変更できない

メリットと比べてデメリットは大きくないかもしれません。それでも、デメリットは把握しておきましょう。

解約通知期間が長くなる

法定更新における解約通知期間は3カ月とされています。

一般的な賃貸借契約では、解約通知は1カ月前とされています。そのため、3カ月前までという法定更新の解約通知期間は非常に長いといえるでしょう。

解除通知期間を過ぎると、借主は貸主に違約金を支払わなければなりません。経過した日数分の家賃を日割りで支払うことで、予定通り解約できる場合があります。それでも、解除通知期間の超過はトラブルの原因となるため、注意しましょう。

条件を変更できない

法定更新が成立すると、同じ賃貸借契約の条件で継続されます。

契約条件の継続によって、借主は家賃の急激な値上げを防げる反面、家賃をはじめとした契約条件を改善できない可能性があります。長く住んでいると、経年劣化を受けて借主は値下げ交渉できる場合があるため、契約条件が変わらないデメリットも把握しておきましょう。

繰り返しになりますが、法定更新された場合、貸主は借主に更新料を請求できません。法定更新の場合は、借主に更新料の支払い義務がないためです。

しかし、賃貸借契約書の条文や特約に法定更新時の取り決めについて事前に明記されていれば、事情が異なります。たとえば、「法定更新後の契約期間は、契約満了から2年とする」と明記したうえで、「法定更新された場合でも、借主は2年ごとに更新料を支払うものとする」と記載していれば、貸主は借主に更新料を請求可能です。

更新通知を忘れても更新料は請求できる

貸主や不動産管理会社が更新通知を忘れてしまった場合でも、借主に更新料を請求可能です。契約書内に上記のような法定更新時の更新料の支払い条項が記載されていれば、法律的には有効であるためです。

法律的に有効といっても、更新時期が何カ月も経過してから請求されれば、借主は納得いかないでしょう。そのため、法的なロジックをもとに相手に詰め寄るよりも、「実は契約書に明記されていた。申し訳ございません」といった形で説明して謝罪を織り交ぜながら納得してもらうのが無難です。

法定更新を巡って頻出するトラブルには、次の4つがあります。

- 更新料が請求できない

- 更新拒否が認められない

- 借主の都合で法定更新となる

- 借主に条件変更を受け入れてもらえない

トラブル事例を把握しておけば、大きなトラブルを未然に防ぐことができます。ぜひ参考にしてください。

更新料が請求できない

賃貸借契約書に法定更新時の更新料請求を明確に記載していないと、貸主が借主に更新料を記載できない場合があります。

法定更新時の更新料については契約書に更新が法定更新か合意更新かを明確に指定したうえで、不備なく記載しなければ、強制力が働かないためです。もし契約書の記載内容に不備がある場合、貸主は更新料の支払いを拒否する借主の申し出に従わなければなりません。

こうした法的判断の根拠となっているのは、東京地裁R3.1.21判決です。この裁判では、貸主のXが、借主のYに対し、賃貸借契約に基づく原状回復費用と賃貸借契約更新の際に生じた約定の更新事務手数料の支払いを求めました。

裁判所は法定更新で更新契約書が作成されなかったことを受けて、原状回復費用にあたる2万6,248円の支払いは認めたものの、更新事務手数料の請求は消費者契約法第10条により無効としました。その判決の判断については、「合意更新であるか法定更新であるかを問わず、本件賃貸借契約を更新する場合には、更新料及び更新事務手数料を支払う旨を、一義的かつ具体的に規定された契約書を取り交わすことにより合意していれば支払い義務は免れない」としています。

同裁判により、法定更新でも契約書に更新料と更新事務手数料を支払う旨が明記されていれば、貸主は借主にそれらを請求可能という判例が形成されました。逆にいえば、契約書に更新料に関する規定がなければ、借主からの支払いを拒否されるリスクがあるといえます。

更新拒否が認められない

法定更新では、正当な事由がなければ、貸主側による賃貸借契約の更新拒否は基本的に認められません。貸主側による更新拒否には、「何度も家賃滞納されている」「騒音や悪臭などで近隣住民に迷惑をかけている」といった正当な事由が必要です。

借主の都合で法定更新となる

合意更新をするために契約更新の通知書を送っているにもかかわらず、契約更新の手続きがとれなかったことで借主都合での法定更新が成立する場合があります。

借主都合での法定更新が成立すると、貸主が更新後の賃料や共益費などについて、新たな契約条件で合意を得ることができません。また賃貸借契約書に法定更新時の更新料について明記していない場合、貸主は法定更新に切り替わった後、更新料を借主に請求できない可能性があります。

強制的に法定更新になってしまえば、合意更新を得るのは難しいですが、更新料の請求については、契約書に明記しておくことでトラブルを回避可能です。

借主に条件変更を受け入れてもらえない

法定更新では、家賃や共益費の値上げといった条件変更を借主に受け入れてもらえるとは限りません。借主には、借地借家法により、契約条件の変更を受け入れる義務がないためです。

上述のとおり、合意更新できなかった場合は強制的に法定更新となります。賃貸借契約で一般的ではありませんが、このような事態を防ぐためには、事前に借地借家法第38条に基づく定期建物賃貸借契約を締結するのも一つの手段です。

法定更新のトラブルを防ぐためには、次の2つの対策を取るべきです。

- 賃貸借契約書であらかじめ法定更新に関する文言を盛り込む

- 契約更新の業務フローを明確にする

これらの対策を取ることで、トラブルを回避しやすくなります。ぜひ参考にしてください。

賃貸借契約書であらかじめ法定更新に関する文言を盛り込む

トラブルを回避するうえでは、賃貸借契約書にあらかじめ法定更新に関する条項を盛り込むことが大切です。

たとえば、借主に更新料の支払いを確実に履行してもらうためには、次のような文言を入れるとよいでしょう。

借主(乙)は合意更新時、法定更新時の種類を問わず、貸主(甲)に対して賃料1カ月分の更新料を支払うものとする。

このような文言を盛り込むことで、借主に更新料の支払い義務を課すことができます。

また、更新後の保証人についても、「法定更新後も保証人の責任は継続する」と明記しておくことが大切です。

過去の判例では、保証人は特段の事情がない限り、更新後の賃貸借契約で生じた債務について責任を負うという判断が示されています。それでも、貸主は賃貸借契約書への文言記載を通じて法定更新後の債務に対する保証人の責任を明確にしておくとよいでしょう。

契約更新の業務フローを明確にする

法定更新でも、借主に更新料を請求したり、契約条件変更に関する合意を求めたりする場合は、事前に業務フローを明確にしておくとよいでしょう。具体的な契約更新の業務フローについては、次のとおりです。

- 更新対象者の確認(更新対象者がいる場合は更新案内と更新合意書を送付)

- 契約更新の意思確認(更新する場合は書類返送と更新料の入金を依頼、更新しない場合は解約処理手続きを進める)

- 更新料入金・返送書類を確認する

- 対応完了

更新対象者の特定から更新案内所の作成・送付、更新料の請求といった更新業務の流れは複雑ではありません。それでも、タスク漏れが生じないとも限らないため、賃貸管理ソフトを利用するなどして人的ミスや手続き漏れの低減を図ることをおすすめします。

賃貸借契約で法定更新が成立すると、更新料を請求できない、借主の保証人が「更新後の責任はない」と主張してくるといったトラブルが発生する場合があります。このようなトラブルを回避するためには、法定更新への理解が欠かせません。

そのうえで、賃貸借契約書に法定更新に関する文言を盛り込んだり、契約更新の業務フローを明確にしたりする対策が重要です。これらの対策を講じることで、法定更新のリスクを最小化できます。借主との契約更新で懸念を抱える賃貸オーナーは、ぜひ試してください。

「お客さまの利益のために努力することが、自らの利益につながる」という考え方ですので、押し売りをはじめとしたこちら都合のアプローチは一切行っていません。

「お客さまの利益のために努力することが、自らの利益につながる」という考え方ですので、押し売りをはじめとしたこちら都合のアプローチは一切行っていません。

TEL.03-5357-7757

〒107-0052

東京都港区赤坂3丁目20-6 PACIFIC MARKS赤坂見附4F

【営業時間】9:30~18:30

【定休日】土・日・祝

キーワード物件検索

Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.