旗竿地とは?メリット・デメリットや主な活用事例も解説! | 全国の不動産投資・収益物件|株式会社リタ不動産

旗竿地とは? メリット・デメリットや主な活用事例も解説!

2025-10-06

旗竿地は不整形地の一つで、旗のような特殊な形状をしています。一般的に活用しにくいことから、土地価格が低くなりやすい傾向にある一方、アイデア次第で投資を目的としたさまざまな活用が可能です。

そこで、本記事では、旗竿地のメリット・デメリットに加え、旗竿地で行われる投資目的の土地活用5選について解説します。旗竿地の評価額を算出する方法や、旗竿地を購入する際のチェックポイントについて紹介するため、参考にしてください。

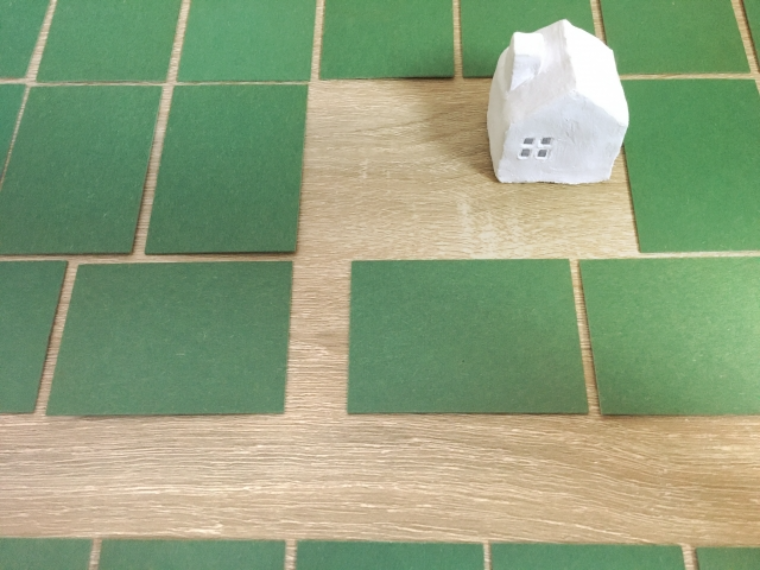

旗竿地は、接道辺を持たない区画の一部を道路まで伸ばすことで、建築基準法第43条に規定される接道義務を果たしている区画のことです。四角くて平らな整形地ではない不整形地の一種で、土地の利用価値が高い都市部に多く見られます。

旗竿地は、上から見ると道路に接する間口の狭い細長い路地(竿部分)と、路地の奥に敷地(旗部分)があり、呼び名のとおり、旗のような形をしています。こうした形状により、「路地状敷地」や「敷地延長の土地」、「敷延(しきえん)」と呼ばれることもあります。

旗竿地が生まれる2つの理由

旗竿地が生まれるのは土地を分割(分筆)して売却する際、長方形の土地を前面道路から均等に二分割すると奥行きのある長方形の土地が二つ生まれ、使い勝手が悪くなってしまうためです。

そこで、前面道路側に横長の土地を一つ、約2m幅の間口を設けて奥に一つ土地を設けた結果、旗竿地が生まれるというわけです。

旗竿地が生まれるのは、区画割計画に基づく分筆結果によるものだけではありません。土地の評価額を下げるため、意図的に旗竿地が作られる場合があります。

間口の狭い旗竿地を作ると、土地の評価額が低くなります。これは道路に接する間口が短くなることや、奥行きが長くなることが、土地の利用価値を下げるためです。たとえば、評価額6,000万円(1㎡あたり20万円×300㎡)を接道の長さに応じて均等に分筆しても、評価額3,000万円(1㎡あたり20万円×150㎡)の土地が2つ生まれるだけです。

しかし、間口2mの旗竿地が作ると、土地の評価額は前面道路側の横長の土地が3,000万円(1㎡あたり20万円×150㎡)と変わらないのに対し、旗竿地が2,700万円(1㎡あたり20万円×間口狭小補正率*0.9×150㎡)となります。つまり、間口が狭まった結果、評価額が理論上300万円下がるというわけです。

ただし、土地の評価額が下がるのは、分筆して別々の相続人が相続することが前提です。分筆しても両方の土地を同一人物が相続するのであれば、評価額は下がりません。この点に注意が必要です。

*間口狭小補正率:間口が狭い宅地の評価額を計算する際に適用できる補正率

旗竿地のメリットには、次の4つがあります。

- 価格が相場よりも安い

- 静かな環境で暮らせる

- 路地の面積によっては大きな家を建てられる

- 路地部分を自由に活用できる

これらのメリットを把握すれば、旗竿地を検討の俎上に上げやすくなります。ぜひ参考にしてください。

価格が相場よりも安い

旗竿地は特殊な形状をしていることから、近隣相場と比べて2〜3割程度価格が安い傾向にあります。旗竿地よりも整形地のほうが人気が高いほか、路地部分に建物を建てられないなど建築上の制約が大きいためです。

こうした理由により、路地(竿部分)を含めた旗竿地の面積が整形地よりも広い場合でも、旗竿地の土地価格や坪単価は整形地よりも安くなる場合があります。土地価格を抑えられれば、住宅建築により多くの建築費を増やせるほか、固定資産税や土地計画税、相続税も抑えられるでしょう。

静かな環境で暮らせる

旗竿地は公道から少し離れた場所にあるケースが多いため、車や通行人による騒音が比較的少なく、静かな環境で暮らせます。

自宅まで届きにくいのは、騒音だけではありません。排気ガスや通行人の視線も届きにくく、平穏な暮らしが楽しめます。

また、未就学児のお子様がいるご家庭であれば、飛び出しによる交通事故のリスクが小さいため、安心して子育てできるでしょう。

路地の面積によっては大きな家を建てられる

旗竿地は路地部分も含めて計算できるため、敷地面積が広くなり、大きめの家を建てられる可能性があります。

たとえば、総面積80坪(敷地部分が60坪、路地部分が20坪)の旗竿地に住宅を建てると仮定します。この旗竿地に適用される法定上の建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)が60%の場合、建物面積の上限は48坪になります。

対して、面積60坪の整形地に住宅を建てる場合、法定上の建ぺい率が60%だと、建物面積の上限は36坪に制限されます。

つまり、このケースでは、敷地部分の面積が整形地と変わらなくても、路地部分の存在によって約24畳に相当する12坪の広さを余分に確保可能です。

路地部分を自由に活用できる

旗竿地では、路地部分を駐車場やガーデニング、家庭菜園など、用途や希望に応じて自由に活用できます。

ただし、路地部分を駐車場として活用するためには、駐車場を確保できるほどの長さと幅がなければなりません。路地部分を駐車場として活用するために必要な敷地の長さと幅員は次のとおりです。

| 設計対象車両 | 長さ(m) | 幅員(m) |

|---|---|---|

| 軽自動車 | 3.6 | 2.0 |

| 小型乗用車 | 5.0 | 2.3 |

| 普通乗用車 | 6.0 | 2.5 |

旗竿地のデメリットには、次の5つがあります。

- 風通しや日当たりが悪い場合がある

- 工事費が高くなってしまう可能性がある

- 間口が狭いので不便を感じやすい

- 犯罪被害に遭うリスクが高まりやすい

- 建築基準法により再建築できない場合がある

旗竿地を有効活用するためには、デメリットの把握も欠かせません。ぜひ参考にしてください。

風通しや日当たりが悪い場合がある

旗竿地は奥まった場所にあり、周囲を建物に囲まれるケースが多いため風通しや日当たりが悪い傾向にあります。

そのため、住宅を建てる前にどの方角にどのような建物があるかをよくチェックしましょう。建設後も日当たりや風通しが悪いと想定される場合は、リビングを2階以上に設けたり、天窓を設置したりする工夫が必要です。

工事費が高くなってしまう可能性がある

旗竿地では、敷地内に大型トラックやクレーン車などの重機が奥まで入らない場合があります。その場合、建物の建設・解体、廃材の運搬などに際して人力作業が増え、建築コストが高くなりがちです。

また旗竿地は隣地との境界が長くなるため、フェンスや柵、塀などの外構の設置にかかるコストが高くなりやすい傾向にあります。路地を駐車場にするためにコンクリートを打設する場合でも、路地の長さ分の工事を要するため、外構工事費がかさみやすいでしょう。

さらに敷地内に電気や水道を引き込む際も、路地部分の分配管が長くなり、費用が高くなりやすい傾向にあります。

間口が狭いので不便を感じやすい

旗竿地は間口が狭いため、出入りをするたびに不便を感じるおそれがあるでしょう。

路地に駐車場を設ける場合は、特に支障が出る可能性があります。車の乗り降りが片側だけになったり、荷物の積み上げ・積み下ろしがしにくくなったりするためです。

したがって、旗竿地に住宅を建てる際、間口の幅の確認は重要です。路地に駐車場を設ける場合は、車の横を自転車やバイクで通り抜けるのに問題ない幅があるか、車の乗降に無理のない幅があるかをチェックしておきましょう。

犯罪被害に遭うリスクが高まりやすい

旗竿地は人目につきづらい奥まった場所に住宅を建てることになるため、死角が多くなり、犯罪被害に遭うリスクが高まるというデメリットがあります。

このような犯罪リスクを下げるためには、路地から敷地に簡単に入れないゲートを設けたり、玄関に監視カメラを設置したりする対策が大切です。

建築基準法により再建築できない場合がある

公道に接する出入り口のほか、敷地までの通路に一箇所でも2m未満の部分がある旗竿地は、建築基準法上の接道義務を満たしていないことから、再建築できません。

これは、分筆当時に法規に合わせられていたものの、法改正を経て現行の建築基準法に適合しなくなった場合も同様です。

旗竿地が再建築不可条件に該当する場合は、前の私道を行政に位置指定道路として申請したり、隣接地を借りて間口を広げたりするなどの対策を講じる必要があります。

旗竿地の評価額を算出する方法には、次の3つがあります。

- 奥行きのある土地として評価する方法

- 間口の狭い宅地として評価する方法

- 不整形地として評価する方法

旗竿地の評価額を算出する方法がわかっていれば、その土地が投資するに値するか判断しやすくなります。ぜひ参考にしてください。

奥行きのある土地として評価する方法

旗竿地を道路から奥行きのある土地として評価する場合はその影響を考慮するため、路線価に土地面積と「奥行価格補正率」をかけて、評価額を算出します。具体的な計算式は次のとおりです。間口の狭い宅地として評価する方法

間口が8m未満の旗竿地は、路線価に土地面積と「間口狭小補正率」をかけて評価額を算出します。具体的な計算式は次のとおりです。

不整形地として評価する方法

旗竿地を不整形地として評価する場合は、まず不整形地補正率を計算する必要があります。不整形地補正率は、想定整形地に対する、かげ地部分の割合を計算したうえで、国税庁の「不整形地補正率表」をもとに算出します。

不整形地補正率を算出した後は、次の計算式に従って、評価額を求めます。

なお、路線価は、国税庁の「路線価図・評価倍率表」から把握可能です。

旗竿地を購入する際のチェックポイントには、次の4つがあります。

- 路地状部分の幅

- 工事車両が入るスペースの有無

- 電気や水道など引き込みの有無

- 将来的な土地売却への影響

これらのポイントを把握しておくことで、旗竿地を購入する際に問題が起きにくくなります。ぜひ参考にしてください。

路地部分の幅

旗竿地を購入する際は、路地部分の幅を確認しましょう。路地の間口は2m以上ないと接道義務が満たされず、再建築や建て替えができないためです。

また旗竿地の敷地部分に共同住宅や大規模な建築物を建てる場合、建築基準法第43条第3項の規定に基づく地方公共団体が定める条例により、接道幅員の割増といった条件が付加されているケースがあります。つまり、路地が2m以上あっても、建築基準条例によって、特殊建築物や大規模な建築物が建てられない場合があり、注意が必要です。

実際、東京都建築安全条例では、旗竿地へ建築する場合の路地の長さと幅について次のようなルールを定めています。

- 敷地の路地部分の長さが20m以下のもの

路地部分の幅は2m以上 - 敷地の路地部分の長さが20mを超えるもの

路地部分の幅は3m以上

耐火・準耐火建築物以外の建築物で延べ面積が200㎡を超えるものについては次のとおりです。 - 敷地の路地部分の長さが20m以下のもの

路地部分の幅は3m以上 - 敷地の路地部分の長さが20mを超えるもの

路地部分の幅は4m以上

また、路地の前面にある道路幅が4.5m以上あるかどうかも確認しておきましょう。前面道路の幅が4.5m未満だと、車の入庫、出庫で苦労する可能性があるためです。道路は私道でもない限り、拡幅できませんが、念の為調べておいた方が安心です。

工事車両が入るスペースの有無

旗竿地に建築物を建てる場合は、工事用の重機やクレーンが問題なく路地を通れるか確認しましょう。旗竿地では、前面道路に重機を停めて作業するのは難しく、旗部分の敷地にスペースを確保する必要があるためです。

重機が路地を通れない場合は工期が長くなるうえに職人の人力作業が増え、工事費が高くつく可能性があります。したがって、事前に問題なく工事を進められるスペースがあるか確認しておくことが大切です。

電気や水道など引き込みの有無

旗竿地を購入する際は、電気や水道などのインフラ設備が整っているかを確認しましょう。整っていない場合は新たに引き込み工事が必要です。

新たに電線や水道管を引く場合は、路地が長くなるほど費用が高くなります。費用は水道メーターとの接続が必要な水道管の長さや、敷地内に立てる私設の支柱の有無によっても変わります。

最初から路地に電線や水道管が引いてあるのが理想です。ただ、引かれていない場合は業者に見積もりを依頼し、予算上問題ないかを確認しましょう。

将来的な土地売却への影響

旗竿地は、再建築不可の条件や高い解体・建設のコスト、日当たりなどの問題により、一般的な整形地と比べて、土地価格が2〜3割安くなる傾向にあります。つまり、土地の価値が相対的に低いといえ、買い手がつかない、売りづらいというリスクがあるといえるでしょう。

ただし、すべての旗竿地が売却しにくいというわけではありません。車の出入りがスムーズにできる接道幅があったり、駅や商業施設などが近く、立地に魅力があったりする旗竿地は、土地価格が下がりにくい傾向があります。つまり、利便性と使いやすさがあれば、旗竿地でも土地価格が下がりにくいため、その点もチェックするとよいでしょう。

旗竿地で行われている投資目的の土地活用には、次の5つがあります。

- 小規模な長屋アパート経営

- アパート経営

- ガレージハウス経営

- 戸建て賃貸経営

- 駐車場経営

土地活用の方法を幅広く知っておけば、不動産投資の選択肢が広がります。ぜひ参考にしてください。

小規模な長屋アパート経営

長屋とは、1つの建物のなかに複数の住戸が壁を共有する形で作られている集合住宅です。今どきの表現でいえば、タウンハウスが長屋に該当します。

長屋は建築面積を抑えられるうえに、条例による規制が比較的緩いことから、旗竿地の活用先として有効です。しかし、東京都が2019年4月1日に東京都建築安全条例で長屋を規制し始めたことを皮切りに、長屋を規制する自治体が増えており、居住する自治体によっては規制の有無を事前にチェックしなければなりません。

一例として、東京都建築安全条例で規定されている長屋の建築規制の内容を紹介します。

1.敷地内の道路に対する規制について

①建物規模に応じた通路幅

主要な出入口が道路に面しない住戸部分の床面積の合計が300㎡*を超える、または主要な出入口が道路に面しない住戸が10を超える場合、敷地内の通路幅を改正前の2m以上から3m以上とする

*ただし、主要な出入口が道路に面しない住戸がいずれも床面積40㎡を超える場合は、当該住戸部分の床面積の合計が400㎡まで敷地内の通路幅は2m以上

②建物規模にかかわらず設ける通路

各住戸の主要な出入り口を除く開口部から道路に避難上有効に通ずる幅員50㎝以上の敷地内の通路を設置する

避難階以外の階には、避難上有効なバルコニーまたは器具等を設ける

③通路延長に対する通路幅

主要な出入口から道路までの敷地内の通路延長が35mを超える場合、その通路幅を4m以上とする

つまり、東京都建築安全条例では、長屋を建築する際に2mまたは3m以上の道路幅を設けたり、敷地内に幅50㎝以上の通路を設置したりする必要があります。

東京都以外に、千葉県や大阪市などの地方自治体が条例を通じて長屋の建築を規制しています。

アパート経営

条例に定められる条件をクリアできれば、旗竿地にアパートを建築することは可能です。たとえば、東京都で旗竿地にアパートを建築する場合は、東京都建築安全条例に規定される次の条件をクリアする必要があります。

第10条(路地状敷地の制限)

特殊建築物は、路地状部分のみによって道路に接する敷地に建築してはならない。ただし、次に掲げる建築物については、この限りでない。

1.路地状部分の幅員が10m以上で、かつ、敷地面積が1,000㎡未満である建築物

2.階数が3以下であって、延べ面積が200㎡以下で、かつ、住戸または住室の数が12を超えない共同住宅で、路地状部分の長さが20m以下であるもの

(以下、略)

ここでポイントになるのは、戸数が12戸以下に制限されている点です。つまり、東京都の旗竿地では、総戸数50戸未満の小規模マンションであっても、原則として13戸以上の賃貸マンションは建築できないといえるでしょう。

ガレージハウス経営

ガレージハウスは、住宅の1階部分に駐車スペースを組み込んだ間取りを持つ住宅です。ガレージハウスであれば、旗部分の敷地に駐車場を用意する必要がなく、旗竿地をフル活用できます。

ただし、ガレージハウスは車庫付き住宅であることから、一般的な戸建てと比べて敷地部分に広い面積が必要です。路地部分の幅員も車が通行できるよう、2.5m以上確保されている必要があるでしょう。

長屋やアパートと同様に、旗竿地にガレージハウスを建てるのは容易でありません。それでも、ガレージハウスは賃貸需要が立地に左右されなかったり、高い希少性により家賃を高めに設定できたりするメリットがあります。したがって、旗竿地にガレージハウスを建築できれば、多くのメリットを享受できる可能性があるでしょう。

戸建て賃貸経営

間口が2m以上あれば、旗竿地でも戸建て住宅を建築できます。

入居世帯数が1戸につき1世帯であることから、アパート経営に比べて戸建て賃貸の収益性は高くありません。それでも、戸建て賃貸は小さな子どもがいるファミリー世帯からの人気が高く、入居後の退去リスクも比較的低いため、安定的な賃貸需要を見込めるでしょう。

駐車場経営

路地の幅員が2.5m以上ある場合は、旗竿地を駐車場として整備可能です。

駐車場経営は、駐車場を他者に貸し出し、駐車料金を収入として得る土地活用の方法です。大きく分けると、月極駐車場経営とコインパーキング経営の2種類があります。

月極駐車場は、所有者と駐車場利用者がひと月単位(マンスリー)で賃貸契約を結ぶ駐車場です。初期投資費用を最小限に抑えられるうえに、契約者がいれば安定した収入を得られるメリットがあります。近くに住宅街や駐車場のない集合住宅があれば、旗竿地を月極駐車場として整備するのも選択肢の一つです。

一方、コインパーキング(時間貸し駐車場)は、利用時間分の料金を支払う駐車場です。設定料金次第で月極駐車場より儲かったり、狭小地や変形地でも経営できたりするメリットがあります。旗竿地が駅前や大型商業施設、観光地の近くであれば、コインパーキングとしての利用が適している可能性があるでしょう。

ただし、コインパーキングは不特定多数をターゲットとしているため、集客に困らないよう立て看板を立てるといった工夫が必要です。

旗竿地は路地部分の幅が狭ければ、再建築できなかったり、建築コストが高くなったりするデメリットがあります。

それでも、旗竿地の持つ価格面でのメリットは捨てがたいものがあります。車の出入りをスムーズにできる接道幅があったり、駅や商業施設などが近く、立地に魅力があったりする旗竿地であれば、デメリットよりメリットが大きいでしょう。

こうした特徴により、あえて旗竿地を購入する不動産投資家も少なくありません。路地部分の幅や立地条件などが悪くなければ、旗竿地の購入を検討するとよいでしょう。

「お客さまの利益のために努力することが、自らの利益につながる」という考え方ですので、押し売りをはじめとしたこちら都合のアプローチは一切行っていません。

「お客さまの利益のために努力することが、自らの利益につながる」という考え方ですので、押し売りをはじめとしたこちら都合のアプローチは一切行っていません。

TEL.03-5357-7757

〒107-0052

東京都港区赤坂3丁目20-6 PACIFIC MARKS赤坂見附4F

【営業時間】9:30~18:30

【定休日】土・日・祝

キーワード物件検索

Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.