「高齢者の賃貸入居、トラブルが心配…」オーナーが知るべき8つの対策とリスク | 全国の不動産投資・収益物件|株式会社リタ不動産

「高齢者の賃貸入居、トラブルが心配…」オーナーが知るべき8つの対策とリスク

2025-08-27

日本は世界でも有数の長寿国として知られる一方で、高齢者の一人暮らし世帯の増加が社会的な課題となっています。特に、家族の不在や遠方に住んでいるといった理由から、孤独死などのリスクを懸念し、高齢者への賃貸契約をためらうオーナーが増えているのが現状です。

この記事では、高齢者に部屋を貸す際のリスクを明確にし、オーナーが安心して賃貸経営を行うための具体的な対策について詳しく解説します。

オーナーが高齢者に部屋を貸したくないと思う理由を一言でまとめると「トラブルに巻き込まれたくないから」でしょう。たしかに、高齢者に部屋を貸すことで、他の年代の入居者に貸す場合とは異なるリスクに直面する可能性があります。

ここでは、高齢者に部屋を貸すリスクとして考えられるものとして、以下の3点について解説します。

- 孤独死のリスクが高い

- 遺族とのやりとりが煩雑

- 周囲とトラブルを起こしがち

孤独死のリスクが高い

1つ目のリスクは「孤独死のリスクが高い」ことです。一人暮らしをしている入居者が部屋で亡くなった場合、誰にも見つけてもらえず時間が経過することはどの年代であっても、起こり得ます。そういう意味では、何も高齢者だけが孤独死をするわけではありません。

しかし、高齢であればあるほど、心筋梗塞や脳卒中など、短時間で死亡するリスクが高い疾病を発症する可能性が高いのも事実です。また、高いところにあるものを無理に取ろうとしたなどの理由で転倒し、頭を強く打ったなど、部屋の中での事故により亡くなる人もいます。

それでも、家族や友人と定期的に連絡をとる間柄であったり、仕事や趣味、ボランティアなどで外に出かける機会が多かったりすれば誰かが異変を察知し、早い段階で気付けるかもしれません。しかし、そうした「周囲とのつながり」が薄ければ、より深刻な事態に陥るリスクもあるでしょう。

さらに、部屋で入居者が死亡した場合、状況次第ではいわゆる「特殊清掃」が必要になる可能性も出てきます。そうなると、その部屋の不動産価値も大幅に下がりかねないため注意が必要です。

なお、部屋で万が一入居者が亡くなってしまった場合でも、老衰や病気などの自然死であれば、次の入居者に告げる必要は原則としてありません。

遺族とのやりとりが煩雑

2つ目のリスクは「遺族とのやりとりが煩雑」になることです。高齢の入居者が亡くなったからといって、オーナーが勝手に部屋のものを片付けたり、部屋を解約したりすることはできません。

そもそも、建物を借りて住む権利=賃借権は相続の対象となるため、現実的には相続人を探し出して連絡を取り、残りの家賃の支払いや契約の扱いについて決める必要があります。これらの作業を経て、賃貸借契約が解除されるまでは、新しく次の入居者を募集することはできません。

さらに、相続人と亡くなった入居者が疎遠だったなどの理由で連絡が付かない可能性もあります。オーナーが自ら相続人を探すのは、個人情報の関係から不可能に等しいため、ますます扱いに困りかねません。

周囲とトラブルを起こしがち

3つ目のリスクは「周囲とトラブルを起こしがち」なことです。高齢になるほど、認知症を患うリスクは上がっていきます。入居者本人が自覚できないまま認知症を発症した場合、そのことが原因で近隣住民とのトラブルが起きかねないことに注意が必要です。

認知症を発症し脳の機能が低下すると、「怒りやイライラを抑えられない」「健常者には理解できない奇行に走る」などのさまざまな症状が出てきます。もちろん、入居者が認知症を発症していることを知っている人であれば、これらの症状に対して適切なサポートを行うことが可能です。

しかし、事情を知らない人には「ただ、わけのわからない行動をする人」と捉えられても何らおかしくありません。家賃滞納やゴミの溜め込み、近隣住民との喧嘩などのトラブルに発展しかねないため、その点を危惧して部屋を貸したくないと考えるオーナーも一定数いるのが実情です。

一方、高齢者に部屋を貸すことには一定のメリットがあるのも事実です。ここでは、具体的に考えられるメリットとして、以下の2点について解説します。

- 入居期間の長さから安定収入が望める

- ルール・モラルを守って部屋を使ってくれる

入居期間の長さから安定収入が望める

1つ目のメリットは「入居期間の長さから安定収入が望める」ことです。高齢者の場合、現役世代とは違い、転職や転勤に伴う転居をすることは基本的にありません。

家族との同居、老人ホームなどへの引っ越し、長期入院による退去など、相応の理由がない限りは長く住み続けてくれる可能性が高く、安定収入を望めます。

ルール・モラルを守って部屋を使ってくれる

2つ目のメリットは「ルール・モラルを守って部屋を使ってくれる」ことです。高齢者の中には、物を大切に使う、片付けの習慣がついている、周囲へのあいさつを欠かさないなど、礼儀正しくトラブルをほぼ起こさない人も多くいます。オーナーにとって「ありがたいお客様」になる可能性が高い人も一定数いるため、良好な関係を築く努力をすると良いでしょう。

高齢者に部屋を貸すことによるトラブルを深刻化させる原因は、主に以下の3点に集約されます。

- トラブルが起きた時に連絡ができる人がいない(見当たらない)

- 途中で家賃を滞納される可能性がある

- 認知症を発症したり、急病等の理由で亡くなってしまったりした場合に適切な対応ができない

裏を返すと、これらの点に対する対策を可能な限り講じておけば、安心して高齢者に部屋を貸せるはずです。ここでは、オーナーが高齢者に部屋を貸す際に検討すべき対策として、以下の8点を紹介します。

- 近隣に住む親族を保証人にする

- 家賃保証会社の利用を義務付ける

- 身元保証会社の利用を義務付ける

- 死後事務委任契約の締結を前提にする

- 年金の受給額や貯金額をヒアリングする

- 特別条項を盛り込み賃貸借契約を結ぶ

- 見守りサービスを導入する

- 介護施設・医療機関・社会福祉士と連携する

近隣に住む親族を保証人にする

可能であれば、賃貸借契約を結ぶ際に近隣に住む親族を保証人にしましょう。何らかの理由で家賃の支払いが滞った場合は、その保証人に請求できます。また、近隣に住む親族であれば、普段からこまめに様子を見に行ってもらい、異変が起きたらすぐに共有してもらうよう頼みやすいはずです。

なお、本来「親族」とは血縁関係、婚姻関係などでつながりがある人を総称する言葉ですが、法律上は6親等内の血族と配偶者、および3親等内の姻族を指します(民法第725条)。近隣にこの条件に当てはまる人が複数住んでいるなら、二親等以内(子どもやきょうだいなど)の親族に頼むと良いでしょう。関係性が近い分、親身になって対応してくれる可能性が高いためです。もちろん、本人から「この人にお願いしたい」など具体的な希望があった場合は、その限りではありません。

家賃保証会社の利用を義務付ける

近隣に親族が住んでいない、親族は住んでいるが高齢で支払能力がないといった場合は、入居にあたって家賃保証会社の利用を義務付けましょう。

これにより、万が一家賃の支払いが止まってしまった場合でも、保証会社に対応を一任できるため、オーナーの経済的・精神的な負担を軽減できます。

保証会社によっては裁判手続きや強制退去など、滞納後の手続きについても対応してくれるプランを用意していることがあるため、事前にサービス内容を確認しておくと良いでしょう。

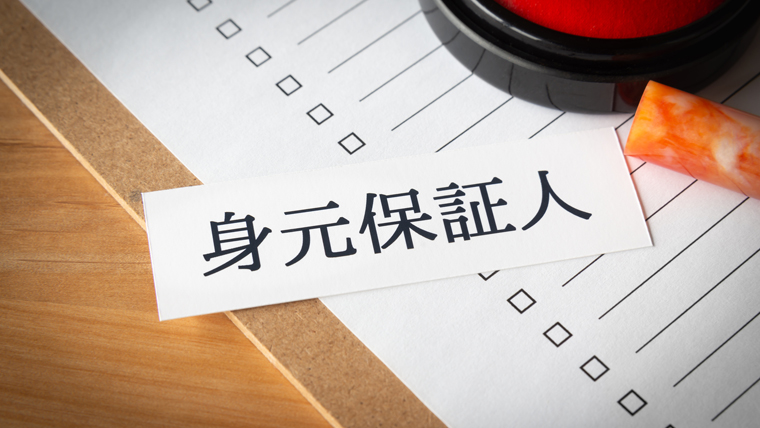

身元保証会社の利用を義務付ける

親族が既に全員亡くなっている、存命ではあるものの認知症など健康上の理由でやり取りが難しい、あるいは疎遠になっている場合は、身元保証会社の利用を義務付けましょう。

身元保証会社とは、高齢者が病院などの医療機関に入院する際や賃貸住宅に入居する際に、保証人を代行し、本人の身元を保証するサービスを行う会社を指します。一般的なサービス内容は以下のとおりです。

- 入居、入院に際しての身元保証

- 退院、退去の際の身元引受

- 入院費、家賃、施設使用料の精算代行

- 入退去、入退院に際しての手続き支援

身元保証会社を通すことで、本人が認知症など健康上の理由で手続きを自ら行うことが難しくなった場合でも、やり取りをスムーズに進められます。

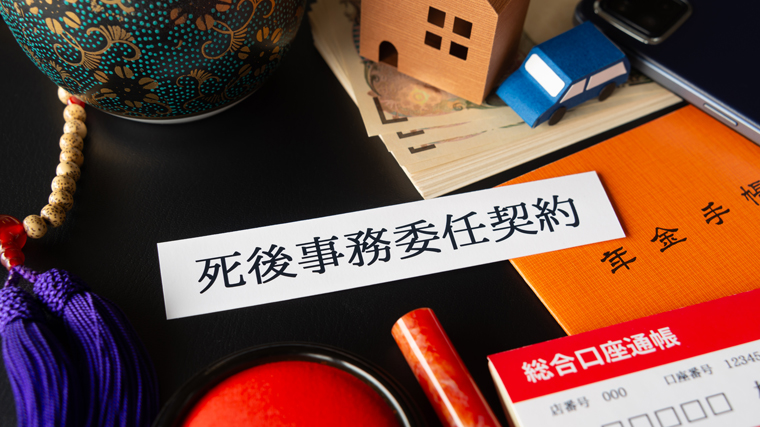

死後事務委任契約の締結を前提にする

亡くなっている、疎遠であるなどの理由で親族を頼るのが難しい高齢者を入居させる場合、死後事務委任契約を締結することを条件にするのも有効です。死後事務委任契約とは、死後に行うべき手続きを第三者に委任するための契約を指します。

なお、死後事務委任契約を結ぶのに、特別な資格は必要ありません。そのため、内縁関係にある人や知人など、身近な人に依頼することもできます。しかし、契約などの法律行為ができることが条件となるため、思い当たる節がなければ弁護士や司法書士などの専門家、身元引受会社などの法人に頼むのが一般的です。

また、死後事務委任契約を締結すれば、受任者は入居者の死後に主に以下の手続きを執り行えます。

- 遺体の引き取り

- 葬儀や納骨・永代供養などの儀式

- 親族や友人・知人への連絡

- 家賃、介護費用・医療費などの精算

- 死亡届の提出等行政の手続き

- 部屋の清掃や家財の処分

- サブスクやデジタルデータの解約・処分

- ペットの引き継ぎ先の指定

オーナーにとっても、入居者に万が一のことがあった場合は受任者とやり取りをしながら手続きを進めていくことで、適切な対応が可能になるというメリットがあります。

年金の受給額や貯金額をヒアリングする

家賃の延滞を避けるという意味では、年金の受給額や貯金額のヒアリングも有効です。また、家族や支援者がいる場合は、経済面でどのようなサポートが受けられるかについても確認しておくと良いでしょう。これらの情報を確認しておくことで、入居者の支払能力を明確にできるため、トラブルを減らすのにも役立ちます。

特別条項を盛り込み賃貸借契約を結ぶ

一般的に、高齢者と賃貸借契約を締結する場合、緊急連絡先や認知症などの疾病を発症した場合の条項を設けます。これらの条項を設けることで、万が一トラブルが起きた場合でも、迅速かつ適切な対応ができるためです。

特に、認知症に備えた条項を盛り込んでおくのは、周辺住民とのトラブルを避けるという意味でも非常に重要になります。具体例として、以下の対応を検討しましょう。

| 代理人の指定 | 認知症を発症した際に家賃の支払い等の手続きを執り行う親族、後見人を決め、契約書に盛り込む |

|---|---|

| 連絡体制 | 物件の管理上の問題が起きた際、オーナーや管理会社が連絡する際の窓口となる人を指定する |

| 継続条件 | 認知症が悪化し、一人暮らしが難しくなった場合は、親族や後見人との協議のうえ、契約内容の変更や終了を前提にした条項を設ける |

見守りサービスを導入する

いわゆる「見守りサービス」を導入するのも重要です。たとえ、万が一のことが起きてしまった場合に連絡を取れる親族や身元引受人、死後事務委任契約の受任者がいたとしても、「万が一が起きてしまったこと」に気づけなければ意味がありません。そのため、入居者の病気や事故、死亡等の異変にすぐに気づけるよう、見守りサービスを導入しましょう。

見守りサービスとは高齢者の安否確認や緊急時の対応・駆けつけを行うサービスのことです。担当者の訪問やセンサー・カメラ・電話などの機器の使用により、定期的に入居者の安否確認を行います。家賃保証会社によっては、見守りサービスを事業の一環として提供していることがあるため、家賃保証サービスの導入と同時に検討してみましょう。

介護施設・医療機関・社会福祉士と連携する

介護施設・医療機関・社会福祉士など、医療や介護、福祉の専門家と日常的にコンタクトを取り、入居者に異変が生じた場合に相談できる体制を整えましょう。

入居者の体調に異変を感じた場合に適切な医療や支援につなげる体制を整えることは、入居者である高齢者が安心して暮らすために非常に重要です。また、不測の事態が起きた場合に適切な対応が取れる体制を構築することにもつながるため、オーナーにとってもプラスになるでしょう。

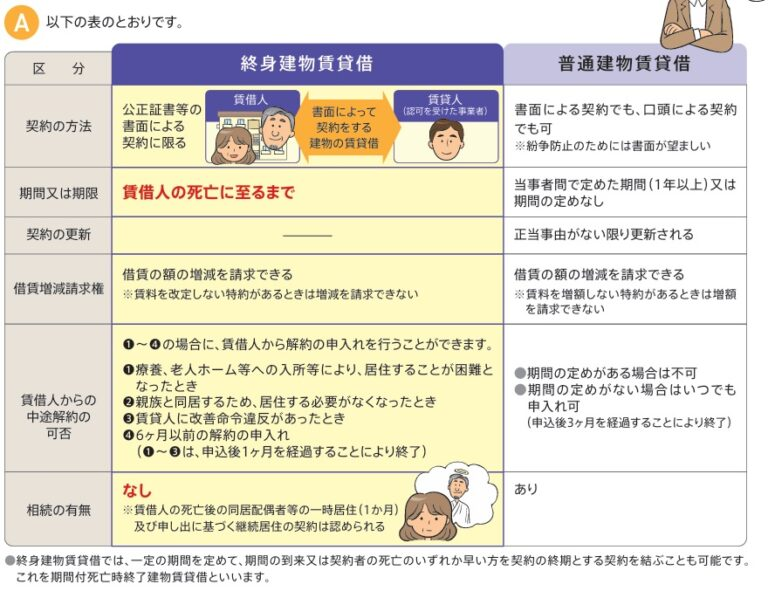

アパート、マンションなど建物の賃貸借契約は、賃借人=入居者が死亡しても終了しません(民法622条)。この場合、借家権(物件を借りる権利)は相続人に引き継がれるため、勝手に契約内容を変更したり、更新を拒絶したりすることができません。

現実的には、オーナーは入居者の相続人に連絡を取り、入居者が死亡した後の部屋の扱いについて相談しなくてはいけません。しかし、相続人がいても何らかの理由で連絡が取れない、賃貸借契約の扱いに関する話合いに応じてもらえないなどトラブルが起きる可能性は十分にあり得ます。このような場合に備えて、単身高齢者に部屋を貸す場合は、終身建物賃貸借契約の利用も検討しましょう。

終身建物賃貸借契約とは

終身建物賃貸借契約とは、賃借人の死亡により賃貸借契約が終了し、相続人に賃借権が相続されない契約のことです。つまり、入居者に万が一のことがあった場合は、その時点で賃貸借契約が終了するため、相続人を探し出して連絡を取る必要はありません。

なお、自分がオーナーとして所有する建物を終身建物賃貸借契約に対応した物件として貸し出すためには、以下の手順で認可を受ける必要があります。

- 事業許可申請書を作成する

- 間取り図等の必要書類を添付し、都道府県知事等の自治体の長に提出する

一度認可の手続きを済ませておけば、契約の度に改めて申請などを行う必要はありません。具体的な手続きや書類等については、各自治体に確認しましょう。

また、以下のいずれかの条件を満たさないと終身建物賃貸借契約を結ぶことはできません。

- 本人が60歳以上の高齢者である

- 本人は60歳未満であるが、配偶者が60歳以上であり、かつ同居予定である

なお、これらの条件を満たさない場合であっても、通常の賃貸借契約(普通借家契約など)に基づいて物件に入居してもらうこと自体は可能です。

認知症などの病気や事故、支払能力の不足による家賃の延滞など、高齢者を入居させることによるリスクは確かにあります。しかし、事前の準備と適切な専門家との連携、外部サービスの利用でリスクを軽減することは十分に可能です。

内閣府「令和6年版高齢社会白書」によれば、65歳以上の一人暮らしの人の割合は、令和32年(2050年)には男性26.1%、女性29.3%にも達すると試算されています。

このデータから分かるように、今後は「一人暮らしの高齢者」が決して珍しい存在ではなくなっていくでしょう。当然、このような高齢者が安心して暮らせる賃貸住宅に対する需要は、今後も高まり続けていくはずです。

安心できる快適な家で暮らす権利は誰にでもあります。安心できる快適な家を一人でも多くの人に提供することは、不動産投資家だからこそできる立派な社会貢献です。一つの選択肢として、高齢者に部屋を貸すことも積極的に検討してみましょう。

「お客さまの利益のために努力することが、自らの利益につながる」という考え方ですので、押し売りをはじめとしたこちら都合のアプローチは一切行っていません。

「お客さまの利益のために努力することが、自らの利益につながる」という考え方ですので、押し売りをはじめとしたこちら都合のアプローチは一切行っていません。

TEL.03-5357-7757

〒107-0052

東京都港区赤坂3丁目20-6 PACIFIC MARKS赤坂見附4F

【営業時間】9:30~18:30

【定休日】土・日・祝

キーワード物件検索

Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.