【不動産投資初心者必見】損益計算書の読み方・作り方を理解しよう! | 全国の不動産投資・収益物件|株式会社リタ不動産

【初心者必見】不動産投資の損益計算書の読み方・作り方を理解しよう!

2025-11-12

不動産投資は、単なる資産運用ではなく、れっきとした事業経営です。そのため、漫然と取り組むのではなく、定期的に事業の状況を正確に把握し、改善策を講じるのが不可欠です。

そのときに役立つのが、財務諸表の一種である損益計算書(P/L) です。青色申告で確定申告を行う場合や、法人を設立して不動産投資を行う際は、この書類は必ず作成します。しかし、ただ形式的に作成するだけでは、その真価を発揮できません。

本記事では、不動産投資初心者の方でも理解できるよう、損益計算書の基礎知識から、算数・数学の基本が分かれば実践できる具体的な活用方法について紹介します。すでに不動産投資を経験している人も、これから始める人も、ぜひご自身の経営状況を可視化し、収益改善に繋げるためにこの記事をご活用ください。

まず、基本的な知識として、そもそも損益計算書とはどのような書類なのかを理解しましょう。

損益計算書(P/L)で会社や事業の経営成績がわかる

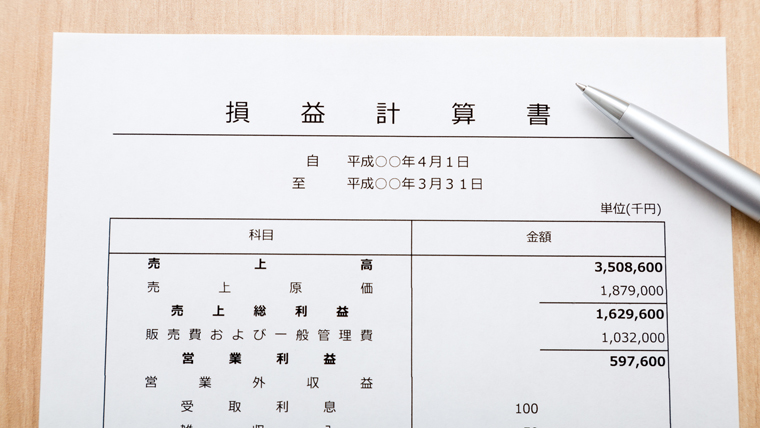

損益計算書とは、会社もしくは事業の一定期間(通常は1年)における経営成績を示す決算書類のことです。簡単にいうと「会社や事業の経営成績がわかる」書類と考えましょう。英語では「Profit and Loss statement」というため「P/L」という略称も使われます。

一般的な損益計算書の例は以下のとおりです。

| 項目 | 金額 | |||

|---|---|---|---|---|

| 経常損益の部 | 営業損益の部 | 売上高 | 2,000,000 | |

| 売上原価 | 1,000,000 | |||

| 売上総利益 | 1,000,000 | |||

| 販売費及び一般管理費 | 600,000 | |||

| 営業利益 | 400,000 | |||

| 営業外損益の部 | 営業外収益 | |||

| 受取利息 | 2,000 | |||

| 受取配当金 | 2,000 | |||

| 雑収入 | 2,000 | |||

| 営業外収益合計 | 6,000 | |||

| 営業外費用 | ||||

| 支払利息 | 1,600 | |||

| 為替差損 | 200 | |||

| 雑損失 | 200 | |||

| 営業外費用合計 | 2,000 | |||

| 経常利益 | 404,000 | |||

| 特別損益の部 | 特別利益 | |||

| 固定資産売却益 | 1,600,000 | |||

| 投資有価証券売却益 | 400,000 | |||

| 特別利益合計 | 2,000,000 | |||

| 特別損失 | ||||

| 投資有価証券売却損 | 80,000 | |||

| 災害による損失 | 20,000 | |||

| 特別損失合計 | 100,000 | |||

| 税引前当期純利益 | 2,304,000 | |||

| 法人税、住民税及び事業税 | 660,000 | |||

| 税引後当期純利益 | 1,644,000 | |||

損益計算書(P/L)と貸借対照表(B/S)の違いを理解しよう

同じ財務諸表の一種という意味で並列して語られる貸借対照表と、損益計算書との違いを理解しておきましょう。

損益計算書(P/L)が「企業もしくは事業の一定期間における経営成績」を表す書類であるのに対し、貸借対照表は「企業もしくは事業における資産と負債の状況」を表す書類です。両者はまったく違う内容の書類である点をまずは理解しましょう。

貸借対照表については、以下の記事で詳しく解説しているので併せて参考にしてください。

損益計算書は報告式が主流

貸借対照表の表示方法と同様、損益計算書の表示方法にも報告式と勘定式があります。

報告式とは、収益・費用・利益の性質ごとに、それぞれの収益から費用を引いて、段階的に利益を計算する方法を指します。

一方、勘定式とは以下のように右側に収益、左側に費用・利益を計上する形式を指します。

| 費用 | 収益 |

| 利益 | |

勘定式が主流の貸借対照表とは異なり、損益計算書では報告式が主流です。前述した「一般的な損益計算書の例」でも、報告式を用いています。

損益計算書の基本について理解したところで、次の話に移りましょう。損益計算書では段階を追ってさまざまな利益を計算していきます。企業もしくは事業として、どのぐらいの収益力があるかを正しく把握するには、それぞれの利益の意味を正確に知っておくことが重要です。ここでは、損益計算書における5 つの利益について解説します。

1.売上総利益

売上総利益とは、企業・事業主がメインの営業活動によって得た売上高と売上原価の差額のことです。不動産投資の場合、所有する物件を人に貸して得た収益とかかった経費の差額と考えましょう。俗にいう「粗利」は、売上総利益のことです。

なお、売上総利益は「売上総利益=売上高-売上原価」という式で計算します。それぞれの項目についても、正確に理解しておきましょう。

- 売上高:本業(一例として、不動産投資の場合は不動産の賃貸)である営業活動の成果を金額として計上したもの

- 売上原価:商品の仕入・製造に要する費用(一例として、不動産投資の場合は物件の購入に要した費用)

売上高が高い、もしくは売上原価が低いほど、売上総利益は大きくなる=儲かる、ということになります。売上原価は抑えるに越したことはありませんが、それが理由で提供する商品やサービスの質が低下しては元も子もありません。あくまで、質を大幅に低下させない、合理的な範囲で抑えることを目指しましょう。

2.営業利益

営業利益とは、企業もしくは事業主の本業においての営業活動により獲得した利益を指します。

不動産投資だとあまり考えにくいかもしれませんが、一般的な商品・サービスであれば営業担当者が取引先を回ってセールスをしなくてはいけません。また、商品・サービスの認知度を高めるために、Webやテレビへの出稿、チラシのポスティングなどの広告活動も必要でしょう。

このように、商品の販売・サービスの販売に伴う営業活動に付随して発生した費用は、販売費と言います。一方で、事業を営んでいると、バックオフィススタッフの人件費や通信費、事務所の家賃など販売とは関係しない費用が生じるはずです。これらの「販売とは関係しないものの事業を営むうえで必要な費用」は一般管理費として処理します。

そして、営業利益は先ほど求めた売上総利益から販売費および一般管理費を差し引いて計算することが可能です。つまり、計算式は「営業利益=売上総利益-販売費および一般管理費」となります。

3.経常利益

経常利益とは、営業利益に本業以外の活動から毎期経常的に発生する損益を加減算して求める利益です。具体的には「経常利益=営業利益+営業外収益-営業外費用」という式で計算します。

毎期経常的の「経常」とは、常に一定の状態で続くという意味であるため、基本的には「毎年コンスタントに発生する損益」と考えて構いません。営業外収益と営業外費用の具体例をまとめたので参考にしてください。

| 名称 | 概要 | 具体例 |

|---|---|---|

| 営業外収益 | 本業たる営業活動とは別に毎年コンスタントに得られる収益 | 受取利息、有価証券利息、受取配当金 |

| 営業外費用 | 本業たる営業活動とは別に毎年コンスタントに発生する費用 | 借入金の利息、創立費・開業費(※)など繰延資産の償却額 |

※創立費、開業費は毎期経常的に発生しないが、営業活動とは別個に発生するものであるため、営業外費用に含める

4.税引前当期純利益

税引前純利益とは、名前のとおり法人税などの税金を差し引く前の利益で、「税引前当期純利益=経常利益+特別利益-特別損失」という式で計算します。

ここでいう「特別」とは「臨時的」という意味と考えましょう。特別利益と特別損失の具体例をまとめたので参考にしてください。

| 名称 | 概要 | 具体例 |

|---|---|---|

| 特別利益 | 本業とは関係なく臨時で発生する利益 | 物件の売却益、保有していた株式の売却益 |

| 特別損失 | 本業とは関係なく臨時で発生する利益 | 物件や有価証券の売却損、火災や盗難、地震などの自然災害により生じた損失 |

5.税引後当期純利益

損益計算書において、最終的に求める利益が税引後当期純利益となります。単に「当期純利益」ということもあり「当期純利益(純利益)=税引前当期純利益-法人税等(法人税、法人住民税、法人事業税など)」という式で計算可能です。

損益計算書は、大きく分類すると次の3つの部分から成り立っています。

- 収益:いくら稼げたか

- 費用:稼ぐためにどれだけ費用を使ったか

- 純利益:収益と費用の差額

これらの点を踏まえて、収益・費用には具体的にどのような勘定科目が入るのかを理解しておきましょう。

収益に分類される勘定科目の例

収益は簡単にいうと「いくら稼げたか」です。企業もしくは事業主が収益を獲得すれば、最終的に資産が増加すると考えましょう。収益はさらに「売上高」「営業外収益」「特別収益」に分類できるため、それぞれの代表的な勘定科目を紹介します。

売上高

売上高とは、商品やサービスの販売・提供など、その企業・事業主が本業として営む営業活動の対価として得られる収益のことです。俗にいう「売上」がこれに当たります。

例えば、不動産投資の場合、1ヵ月の家賃収入が100万円あったとすると、売上高も100万円になると考えて構いません。

営業外収益

営業外収益とは、本業以外の活動から定期的に得られる収益のことです。ここでいう「本業以外の活動」とは、企業の定款にある「主たる目的」から外れるものを指します。

例えば、不動産投資をしているなら、希望者に不動産を賃貸し、賃料を得ることが「本業」になるはずです。しかし、カフェなど飲食店を営む企業や事業者が、所有する不動産(例:現状は空き店舗になっている物件)を貸しだし、その賃料を収入として得ていたなら、それは「本業以外の活動」になります。

このように、何が「本業以外の活動」になるかは、個々の状況によっても異なるため、税理士などの専門家や税務署に確認しましょう。

営業外収益に含まれる勘定科目の例は以下のとおりです。

| 勘定科目 | 概要 |

|---|---|

| 受取利息 | 預貯金につく利息 |

| 受取配当金 | 他の会社の株式を所有しすることで得られる配当や、剰余金・投資信託など収益の分配として得られるもの |

| 仕入割引 | 買掛金を期日より前に支払うことで受けられた割引額 |

| 為替差益 | 為替の相場変動により生じた利益 |

| 有価証券売却益 | 株、投資信託など有価証券の売却により得られた利益 |

| 有価証券評価益 | 株、投資信託など有価証券の時価と帳簿価格の差額 |

| 貸倒引当金戻入 | 受取手形や売掛金などの売掛債権・金銭債権が回収できなかった場合の損失を引当金として計上していた場合、その引当金を戻し入れたらこの勘定科目を使う |

| 雑収入 | 本業以外の収益であり、他の勘定科目には当てはまらない、少額な収入があればこれを使う |

特別利益

特別利益とは、臨時的・偶発的かつ企業・事業主の業務とは関係しない利益のことです。具体的な勘定科目をいくつか紹介します。

| 固定資産売却益 | 固定資産(例:不動産や設備など)を売却した際「売却価額>売却時の帳簿価額」となったことにより生じた利益のこと |

|---|---|

| 償却債権取立益 | 当期以前に貸倒処理を行った債権に関し、当期に回収がなされた金額 |

| 保険差益 | 保険事故(保険金・給付金の支給対象となるトラブル)が起きた際に「補償金額>実際の被害で受けた損害額」となった場合の差額 |

| 投資有価証券売却益 | 決算期から満期までの期間が1年超の有価証券や子会社・関連会社の株式(投資有価証券)の売却により得られた利益 |

費用に分類される勘定科目の例

不動産投資を含め、事業を営んでいると日々経費が発生します。それらの費用も、適切な勘定科目を使って仕訳し、損益計算書に組み込んでいかなくてはいけません。ここでは、費用に分類される勘定科目の例を紹介します。

売上原価

売上原価とは、販売する商品の仕入、製作にかかった経費を指します。一般的に含まれる勘定科目をまとめてみました。

| 勘定科目 | 概要 |

|---|---|

| 期首商品棚卸高 | 前期末の棚卸時点で在庫として残っている商品。前期から当期に繰り越し、当期の売上原価に組み込む |

| 当期仕入高 | 当期に仕入れた商品・材料の金額 |

| 仕入値引 | 品質不良や数量不足などの理由で値引きをした場合の金額 |

| 仕入返品 | 品質不良や品違いなどの理由で返品があった場合の金額 |

| 仕入割戻 | 取引額の多い仕入先から受けた値引きや還元があればこの勘定科目を使う |

| 期末商品棚卸高 | 当期末の棚卸時点で在庫として残っている商品。当期から次期に繰り越し、次期の売上原価に組み込む |

ただし、不動産投資における売上原価は一般的なケースと異なるので注意してください。不動産投資の場合、管理委託費、水道光熱費、清掃費、修繕費、固定資産税などが売上原価に含まれます。

不動産投資は簡単に言うと「人に物件を貸して賃料を得る大家業」としての側面もある以上、貸すために用意する物件=投資用不動産の維持・管理にかかる費用が売上原価と言えるためです。

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費とは、商品・製品の販売に関する費用のうち、販売・管理活動に間接的に要した費用の合計額を指します。販売費としては、営業職の給与などの人件費や、取引先との会食代などを考えるとわかりやすいはずです。また、一般管理費の具体例の代表例はオフィスの賃料や水道光熱費などを考えるとわかりやすいでしょう。

| 勘定科目 | 概要 |

|---|---|

| 給与手当 | 社員や従業に払う給与・諸手当など |

| 雑給 | パート、アルバイト(有期雇用従業員)に支払う給与・手当 |

| 外注費 | 外部企業、個人事業主(フリーランス)に業務委託契約を締結して一部業務を依頼した場合に支払う報酬 |

| 広告宣伝費 | Web広告、テレビCM、SNS運用、チラシ等広告出稿にかかる費用 |

| 水道光熱費 | 事務所、店舗等の水道代、ガス代、電気代など |

| 租税公課 | 住民税や事業税、法人税、消費税以外の税金を支払った場合、この勘定科目を使う |

| 地代家賃 | 土地や建物(事務所など)、倉庫、駐車場などの家賃 |

| 賃借料 | OA機器、車両など土地・建物以外の資産を借りて賃料を払った場合はこの勘定科目を使う |

| 減価償却費 | 固定資産の取得価額をその耐用年数の期間に応じて期間配分する見積金額 |

| 保険料 | 火災保険など、特定の保険商品を契約している場合、契約内容に応じて保険料を払う場合はこの勘定科目を使う |

| 雑費 | 他の勘定科目に該当しない、少額・一時的な費用はこの勘定科目を使う |

営業外費用

営業外費用とは、本業とは関係ないものの、継続的に発生する費用を指します。企業にとっては支出であることに変わりない以上、経常利益を算出する際に差し引かなくてはいけません。

| 勘定科目 | 概要 |

|---|---|

| 支払利息 | 銀行等の金融機関や取引先からの借入金に対する利息 |

| 売上割引 | 取引先が売掛金を期限より前に払い、一部を免除した場合、割引額として扱い、この勘定科目を用いて処理する |

| 手形売却損 | 手形割引により生じた手形額面と入金額の差額 |

| 為替差損 | 為替相場が変動して損失が出た場合、この勘定科目を使う |

| 有価証券売却損 | 有価証券を売却した際「売却時点での帳簿価額>売却価額」となっていた場合に生じた損失 |

| 有価証券評価損 | 期末において「評価時点での帳簿価額>時価」となっている場合に生じた損失 |

| 雑損失 | 他の勘定科目には当てはまらない、少額かつ重要でない損失 |

特別損失

特別損失とは、企業もしくは事業主が営む事業活動とは無関係に生じる臨時的な損失のことです。例えば、所有物件が地震等の災害で損壊した場合、特別損失として処理します。

| 勘定科目 | 概要 |

|---|---|

| 固定資産売却損 | 土地・建物などの固定資産を売却する際「売却時の帳簿価額>売却価額」となった場合の差額 |

| 固定資産除却損 | 不要になった、耐用年数を迎えたなどの理由により固定資産を除却した際に生じる損失 |

| 災害損失 | 火災、災害、盗難などを原因とした固定資産・棚卸資産に生じた損失 |

法人税等

法人税等とは、厳密にいうと「法人税、住民税及び事業税」のことです。企業が事業を営み利益をあげた場合、金額に応じて法人税や住民税、事業税を払わなくてはいけません。なお、個人事業主の場合は所得税や住民税を払うことになります。

| 勘定科目 | 概要 |

|---|---|

| 法人税、住民税及び事業税 | 確定済みの法人税・住民税、一部の事業税を払う場合はこの勘定科目を用いる |

| 法人税等調整額 | 法人税の課税所得と会社の会計上の利益との差を適切に期間配分するための勘定科目 |

損益計算書を使うと、企業もしくは事業の利益をさまざまな面からとらえることができます。その点を活かして、事業の改善に役立つさまざまなデータを得ることが可能です。ここでは、簡単にできる財務分析の方法をいくつか紹介します。

事業全体の収益性を把握したい

事業全体の収益性を把握したい場合は、売上高総利益率を計算しましょう。この数値が高いほど、収益を上手にあげられているという意味になります。

売上高総利益率の計算式は以下のとおりです。

売上高総利益率(%)=売上総利益÷売上高×100

本業としての収益力を知りたい

売上高総利益率が高くても、本業で利益を出せていない状態では事業としてうまくいっているとは言えません。本業で利益を出せているか知りたい場合は、以下の式で売上高営業利益率を計算しましょう。

売上高営業利益率(%)=営業利益÷売上高×100

一般論として、売上高営業利益率は5%を超えていれば優良水準にあると言われています。しかし、小規模な企業や事業にまで必ずしも当てはまるとはいえないため、まずは前年度の水準を少しでも超えていくのを目標にしましょう。

コンスタントに収益をあげられているか知りたい

売上も含め、コンスタントに収益を上げられているか知りたい場合は、売上高経常利益率を計算しましょう。この数値が高ければ、営業収益だけでなく、資産運用などにより収入が得られていると考えられるため、ある意味理想的な経営状態と言えます。

売上高経常利益率(%)=経常利益÷売上高×100

ただし、経常利益は財務活動による影響を受けやすいのも事実です。例えば、配当金を多く受け取れれば売上高経常利益率は高く出ます。しかし、本業で利益を得られていなければ、売上高営業利益率は低く出るはずです。本業の状況に問題がないか知るためには、売上高営業利益率も併せて確認してください。

損益計算書を実際に作る際は、会計ソフトを使うと指示に従って入力すればよいだけなので非常に便利です。しかし、知識として、損益計算書はどのように作るのかを知っておくとよいでしょう。ここでは、損益計算書を作成する際の一連の流れについて詳しく解説します。

1.毎日の取引を仕訳として記帳する

損益計算書を含め、財務諸表を作成するためには、まず日々発生する取引を仕訳として記録しなくてはいけません。仕訳とは、発生した取引を原因と結果に分けて記録する作業をいいます。仕訳をする際は、左側を「借方」・右側を「貸方」と呼ぶのも大きな特徴です。この概念は、後述する試算表の作成の際にも重要になるため、しっかりと覚えておきましょう。

なお、この場合の「取引」とは、あくまで財産の増減を伴うものに限られるのも大きな特徴です。また、仕訳を記録するための帳簿を仕訳帳といいます。

2.仕訳を総勘定元帳に転記する

仕訳帳に仕訳を記録したら、総勘定元帳へ転記しなくてはいけません。総勘定元帳とは、仕訳帳にまとめられた取引の記録を勘定科目ごとにまとめなおすために作る帳簿のことです。

3.試算表を作成する

総勘定元帳への転記が終わったら、試算表を作成します。これは勘定科目ごとの残高を集計した表のことです。細かく分類すると、以下の3種類に分けられます。

| 合計試算表 | 各勘定科目の借方・貸方の合計金額を集計してまとめたもの |

|---|---|

| 残高試算表 | 各勘定科目における借方と貸方の残高をまとめた表 |

| 合計残高試算表 | 合計試算表と残高試算表を1つにまとめたもの |

どのような試算表を作成したとしても、借方と貸方の合計額が一致していることが求められます。万が一、一致していない場合は仕訳の段階で何らかのミスが起きている可能性が高いため、修正しなくてはいけません。

4.決算整理仕訳をする

試算表を作成したら、決算整理仕訳をしなくてはいけません。決算整理仕訳とは、決算時の帳簿上の数字と実際の数字の不整合を修正するために行う取引です。一例として、年契約で期をまたぐ取引や、売上自体は発生したものの、入金が期をまたぐ(翌期になる)取引があった場合、決算整理仕訳をする必要が出てきます。

5.損益計算書を作成する

試算表を作成し、借方と貸方の金額にずれがなければ、総勘定元帳を参考にして損益計算書を作成します。手書きの場合は個々に転記しますが、会計ソフトを使っているならシステム上で自動的に転記してくれるので特段問題ありません。

最後に、損益計算書を作成する際に注意すべきポイントについて解説します。これらのポイントは、会計ソフトを使う場合も重要になるため、しっかり理解してください。

正確な帳簿付けは必須

損益計算書の作成プロセスからもわかるように、正確な財務諸表を作成するためには、正確な帳簿付けが欠かせません。税理士等の専門家に頼らず、自分で財務諸表を作成するなら、基本的な仕訳はマスターしておきましょう。また、負担を減らすためには会計ソフトの活用も有効です。昨今は個人事業主や小規模な企業でも簡単に使え、しかも安価な会計ソフト・システムが多く出回っています。腰を据えて不動産投資に取り組むつもりであれば、勉強がてら自分での帳簿付けにチャレンジしてみましょう。

費用収益対応の原則をマスターしよう

費用収益対応の原則をマスターするのも、正確な帳簿付けには欠かせません。「費用収益対応の原則」とは「損益計算書には、収益に対応する費用を計上する」というルールのことです。前述した決算整理仕訳との関連でも重要になる考え方なので、ぜひマスターしてください。

わかりやすい例として「2025年7月1日に、管理会社への委託費用を1年分前払いした」ケースを考えてみましょう。分かりやすくするために、具体的な数字と仕訳を使います。

<仕訳例>

2025年7月1日に管理会社への委託費用として30万円分を振込により払った。なお、当該委託費用は2025年8月1日~2026年7月31日までの管理委託契約に関するものである。

| 借方 | 金額(円) | 貸方 | 金額(円) |

|---|---|---|---|

| 業務委託費 | 300,000 | 現金預金 | 300,000 |

この場合、1年分の委託費用を払っています。そのことを無視して2025年分の損益計算書を作成する際に全額含めてしまうと「まだ発生していない2026年分の収益に対応させるべき費用」も計上することになるため注意しなくてはいけません。

現実的には以下の決算整理仕訳を行い、「損益計算書には、収益に対応する費用を計上する」というルールを守る必要が出てきます。

<決算整理仕訳の例>

2025年12月31日において、2025年7月1日に支払った管理会社への委託費用30万円について、2026年1月以降の分を前払費用として資産計上する。

| 借方 | 金額(円) | 貸方 | 金額(円) |

|---|---|---|---|

| 前払費用 | 175,000 | 業務委託費 | 175,000 |

ちなみに、期末に資産計上した前払費用は、翌期に入ってから経費にするための仕訳(再振替仕訳)をする必要が出てきます。

<再振替仕訳の例>

2026年1月1日において、前月末に行った決算整理仕訳に基づき、前払費用として資産計上した業務委託費(管理会社への委託費用)17万5,000円の再振替仕訳をする。

| 借方 | 金額(円) | 貸方 | 金額(円) |

|---|---|---|---|

| 業務委託費 | 175,000 | 前払費用 | 175,000 |

費用配分の原則をマスターしよう

費用収益対応の原則と同様、マスターしておくべき考え方の一つに「費用配分の原則」があります。これは、資産として計上されている取得価額を当期の費用と翌期以降の費用に分けることです。

棚卸資産の場合は、消費した量を基準に、固定資産については減価償却という手続きを用いて費用配分をします。

不動産投資の場合、アパートやマンションなど投資対象となる物件を取得したら、減価償却を行わなくてはいけません。つまり、購入した年に全額費用として計上するのではなく、一定の期間に渡り分割して費用計上する必要が出てきます。

損益計算書は、青色申告をする個人事業主や、株式会社・合同会社などの法人であれば必ず作成すべき財務諸表の一種です。会社もしくは事業として利益が得られているかを知る上で重要な書類であり、財務分析をすることで自身のビジネスの改善にも役立ちます。

損益計算書を含めた財務諸表の話は、簿記を学習した経験や、企業等で経理業務に従事した経験がないと一見難しく感じるかもしれません。しかし、小中学校で習う算数や数学ができ、基本的な仕訳の考え方を身につけていればほとんど問題はないのも事実です。昨今は性能が良く、初心者でも使いやすい会計ソフト・システムが出回っているため、ぜひ自分で損益計算書を作れるようチャレンジしてみましょう。

「お客さまの利益のために努力することが、自らの利益につながる」という考え方ですので、押し売りをはじめとしたこちら都合のアプローチは一切行っていません。

「お客さまの利益のために努力することが、自らの利益につながる」という考え方ですので、押し売りをはじめとしたこちら都合のアプローチは一切行っていません。

TEL.03-5357-7757

〒107-0052

東京都港区赤坂3丁目20-6 PACIFIC MARKS赤坂見附4F

【営業時間】9:30~18:30

【定休日】土・日・祝

キーワード物件検索

Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.