賃料減額ガイドラインとは? 使用方法や賃料減額時の考慮事由も解説! | 全国の不動産投資・収益物件|株式会社リタ不動産

賃料減額ガイドラインとは? 使用方法や賃料減額時の考慮事由も解説!

2025-10-24

賃料減額ガイドラインは、賃室・設備に不具合が発生した場合の賃料減額割合や免責日数について明記したものです。2020年4月の民法改正を受けて、日本賃貸住宅管理協会が作成しました。

しかし、ガイドラインはあくまでも折り合いをつける基準に過ぎず、運用方法はおろか、その存在についてご存じない方は少なくありません。

そこで、本記事では、ガイドラインの定義のほかに、その使用方法について解説します。賃料減額に関する実態や賃料減額を決定する際の考慮事由についても解説するため、参考にしてください。

賃料減額ガイドライン(以下ガイドライン)は、賃室設備に不具合や故障が生じて通常の居住ができなくなった場合に、賃料減額の目安を示したものです。日本賃貸住宅管理協会が2020年4月施行の改正民法に対応するために、2020年3月に公開しました。

ただし、ガイドラインはあくまでも減額の目安を示したものであり、法的拘束力はありません。したがって、賃料減額割合や賃料の減額を免れる免責日数は状況に応じて調整可能となっています。

賃料減額ガイドラインで示されている減額の目安

ガイドラインでは、減額の目安がA群、B群に分けて示されています。

| 群 | 状況 | 賃料減額割合 | 免責日数 |

|---|---|---|---|

| A | 電気が使えない | 40% | 2日 |

| ガスが使えない | 10% | 3日 | |

| 水が使えない | 30% | 2日 |

| 群 | 状況 | 賃料減額割合 | 免責日数 |

|---|---|---|---|

| B | トイレが使えない | 20% | 1日 |

| 風呂が使えない | 10% | 3日 | |

| エアコンが作動しない | 10% | 3日 | |

| テレビ等通信設備が使えない | 10% | 3日 | |

| 雨漏りによる利用制限 | 5%〜50% | 7日 |

ガイドラインを実際に事案に適用する場合は、まずA群に該当するかどうかを確認します。該当すればA群、該当しなければB群の賃料減額割合・免責日数を基準に金額を算出します。

ガイドラインの項目にある免責日数とは、故障設備の代替物の準備や修理にかかる時間を一般的に算出したもので、賃料減額の計算日数に含まれない日数のことです。たとえば、電気が5日間使えなかった場合は、5日から免責日数(2日)を差し引きした3日が、賃料減額の対象になります。

賃料減額ガイドラインが策定された背景

賃料減額ガイドラインが策定された背景には、2020年4月の民法改正に伴う、民法611条(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)の条文変更があります。

改正前民法611条は、「賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる」と規定していました。つまり、賃貸物件の不具合による賃料の減額請求は、賃借人の権利の一つに過ぎなかったのです。

しかし、改正民法により、民法611条は、次のように変更されました。

改正前は「請求できる」という内容だったのに対し、改正後は「減額される」という文言になり、賃貸物件の故障・破損による賃料の減額が実質的に義務化されました。

また、改正前民法は、賃借人は失った部分の割合に応じて賃料減額を請求できるとしていました。しかし、改正によって改正賃借物の一部が使用収益できなくなった場合、賃借人が賃料減額請求せずとも当然に賃料が減額されることになったのです。

しかし、民法では、賃料の減額率といった明確な基準は設定されていません。そこで、賃貸人が賃借人による賃料減額請求に適切に対応できるよう、日本賃貸住宅管理協会が賃料減額の基準となるガイドラインを策定したのです。

上述のとおり、ガイドラインでは、まず賃室・設備に発生した不具合がA群、B群のどちらに該当するかを判別します。該当先が分かれば、それぞれの賃料減額割合・免責日数を基準に減額料金を算出します。

賃料減額にあたって使用される算出方法は、基本的に日割り計算です。

<計算例1 電気が5日間使えなかった場合 月額賃料50,000円>

月額賃料50,000円×賃料減額割合40%×(5日-免責日数2日)/月30日=2,000円の賃料減額(1日あたり約667円)

<計算例2 トイレが5日間使えなかった場合 月額賃料60,000円>

月額賃料60,000円×賃料減額割合20%×(5日-免責日数1日)/30日=1,600円の賃料減額(1日あたり400円)

上記例からわかるように、賃料の減額幅は賃料減額割合が高いほど大きくなります。

賃料減額ガイドラインを活用する際の注意点

日本賃貸住宅管理協会は、ガイドラインを活用する際の注意事項として、次のような点を挙げています。

- 入居者の善管注意義務違反に基づく不具合は除きます。

- 台風や震災等の天災で、貸主・借主の双方に責任が無い場合も賃料の減額が認められます。但し、電気・ガス・水・設備等の供給元の責めに帰すべき事由がある場合や全壊等により使用及び収益をすることが出来なくなった場合は、この限りではありません。

- あくまでも上記ガイドラインは、目安を示しているものであり、必ず使用しなくてはならないものではございません。

2を見るとわかるように、賃料減額は賃室で起きた設備機器の不良に対して活用できる点に注意が必要です。

また、賃貸人にあたる賃貸オーナーは、賃料減額を発生させないうえで補修用性能部品の保有期間に注意しましょう。

メーカーが提示している補修用性能部品の保有期間は生産終了後10〜15年です。つまり、設備によっては、故障時に部品の保有期間が終了しており、修理できない、または修理までに時間がかかるケースがあります。そのような事態を招かないよう、賃貸オーナーは定期的なメンテナンスを怠らないようにしましょう。

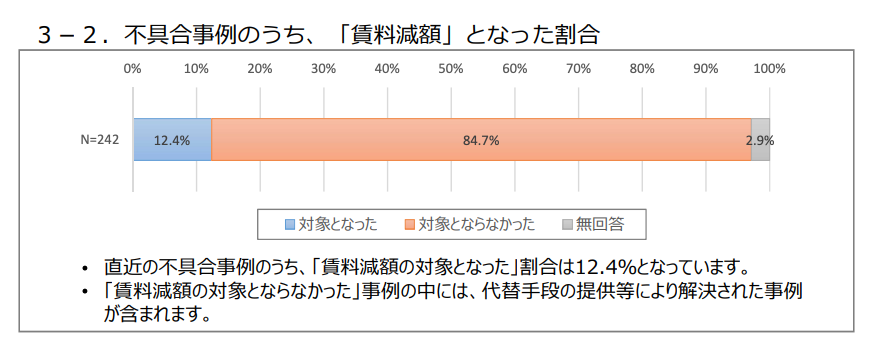

全国賃貸不動産管理業協会と日本賃貸住宅管理協会が2020年に実施したアンケート調査によれば、設備の不具合により、賃料減額になった割合は12.4%に過ぎません(回答事業者242社)。つまり、不具合が起きても、実際に賃料減額に至るケースは少数派といえます。

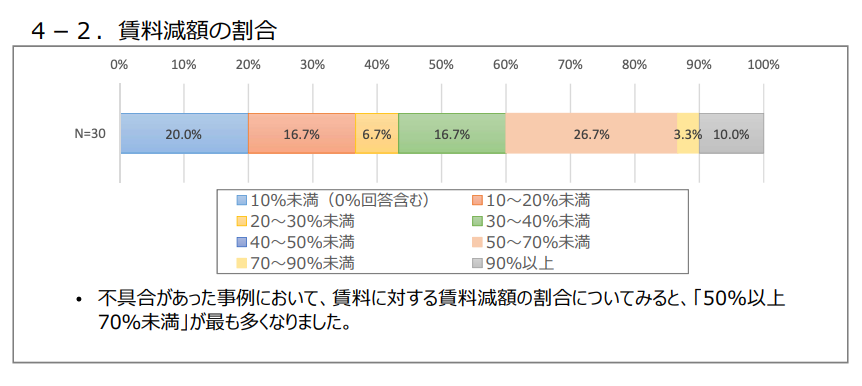

また、賃料減額があった事例のうち、賃料に対する賃料減額の割合については、50%以上が4割超を占めました。

賃料減額の割合を鑑みると、実際に賃料減額が起きると、減額の幅は想定以上に大きくなると考えられます。

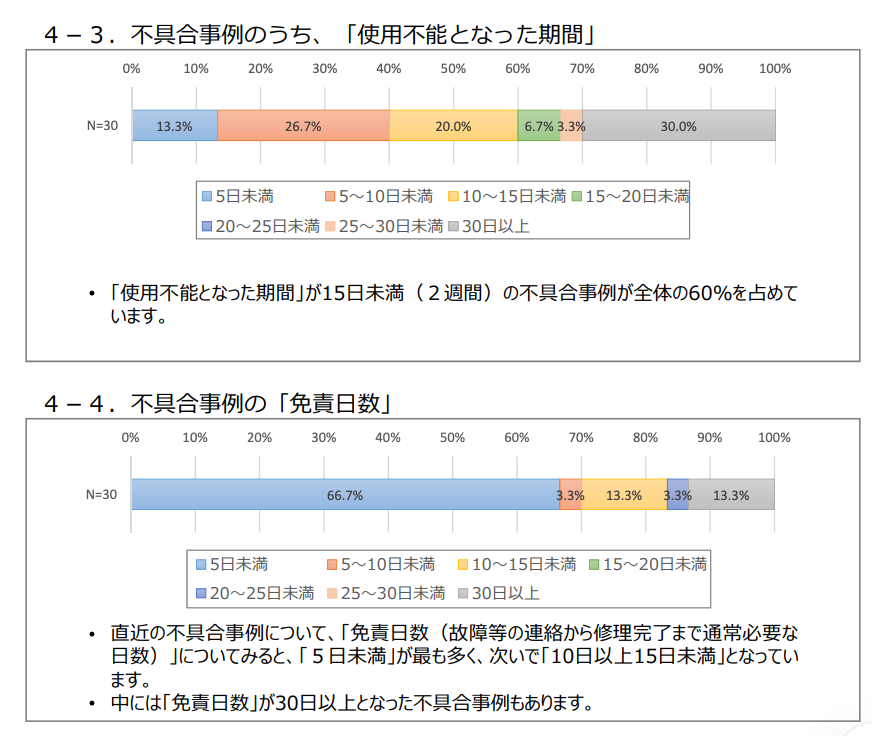

一方、「使用不能となった期間」が15日未満(2週間)の不具合事例は全体の60%を占めたほか、不具合事例における免責日数は「5日未満」が最も多く、次いで「10日以上15日未満」となりました。

賃料減額を決定する際の考慮事由には、次の4つがあります。

- 使用不能な期間

- 使用不能の程度

- 使用不能な面積

- 代替手段・代替品の提供

実際に賃料減額を決定するうえでは、ガイドラインに加え、上記の考慮事由を加味するとよいでしょう。ぜひ参考にしてください。

使用不能な期間

一時使用不能な期間が発生しても、ただちに通常の居住ができないと判断されるわけではありません。

賃料減額の対象となるのは、あくまでも一部使用不能の程度が社会通念上の受任限度を超えて、通常の居住ができなくなったときから修繕が完了するまでの期間です。つまり、使用不能の程度が軽度な場合は賃料を減額する必要性が生じないといえるでしょう。

使用不能の程度

賃料減額を決定するには、一部使用不能の程度が使用に不便があるという程度を超えている必要があります。

たとえば、点灯管の異常により電気が点滅しているケースは、使用不能とみなされません。照明機器の故障や住宅内の配線トラブルなどにより、賃室の全室あるいは一室の電気が全くつかないといった状態になって初めて使用不能になったといえるでしょう。

使用不能な面積

賃料減額を決定するにあたっては、使用不能な面積を考慮しなければなりません。たとえば、使用できない部分の面積が明らかな場合は、修繕が完了するまでの期間の日割家賃を面積按分した額を減額するとよいでしょう。

代替手段・代替品の提供

減額割合の算定にかかる貸主・借主双方の負担が過大となる場合には、設備修繕が完了するまでに代替手段・代替品を提供する必要があります。

代替手段・代替品の提供によって、通常の居住ができる状態まで回復すれば、賃料減額をする必要はありません。

しかし、代替手段・代替品の提供により、不便が生じていても、不便の程度が小さい場合は通常の居住ができない状態とまで判断されないケースもあります。

ここからは、国土交通省が「改正民法施行に伴う民間賃貸住宅における対応事例集」で紹介した3つの賃料減額事例についてご紹介します。

お風呂が使えない事例

対象物件の概要

- 構造:鉄筋コンクリート造

- 築年数:10年以上15年未満

- 間取り:2DK、2LDK

- 賃料:15万円以上20万円未満

- 入居者:ファミリー世帯

- 入居期間:2年以上5年未満

この事例では、給湯器の故障により、お湯が出ないという問題が発生しました。

問題発生を受けて、メーカーが現地で給湯器を確認したところ、修理対応が不可能であることが判明。その後、メーカーは管理会社を通じて賃貸人に交換工事を実施することについて報告・了承を得たうえで、交換工事を実施し、問題発生から24日後に工事が完了しました。

この事例において使用不能な期間は25日間と長期でしたが、入居者は家庭の事情により、工事が完了するまでの間、実家に帰省していました。また、入居者の都合により、工事実施日が延期されたため、不具合発生日から最短の工事可能日までの期間も考慮したうえで、月額賃料の約15%相当額の減額が決定されました。

エアコンが作動しない事例

対象物件の概要

- 構造:鉄筋コンクリート造

- 築年数:20年以上

- 間取り:2DK、2LDK

- 賃料:10万円以上15万円未満

- 入居者:兄弟姉妹

- 入居期間:10年以上15年未満

この事例では、管理会社から報告を受けたメーカーが現地で確認したところ、修理対応が不可能であることが判明。その後、メーカーは管理会社を通じて賃貸人に交換工事を実施することについて報告・了承を得たうえで、交換工事を実施し、問題発生から14日後に工事が完了しました。

賃料減額の内容を決定するうえで、賃貸人と入居者は、①メーカーが夏季休業中により、交換工事の手配を速やかにできなかった、②工事が完了するまで、入居者はホテルに宿泊した、ことなどを考慮。当事者間で協議した結果、月額賃30%相当額の減額が決定されました。

上階から漏水した事例

対象物件の概要

- 構造:鉄骨造

- 築年数:20年以上

- 間取り:2DK、2LDK

- 賃料:10万円以上15万円未満

- 入居者:ファミリー姉妹

- 入居期間:2年未満

この事例では、屋上防水の劣化により、雨天時に寝室天井から漏水が発生しました。

漏水発生を受けて、工事業者が管理会社から賃貸人に工事内容について報告・了承を得たうえで、屋上防水工事と住居内補修工事を実施。その後、問題発生から73日後に屋上防水工事、99日後に住居内補修工事が完了しました。

賃料減額の内容を決定するうえでは、賃貸人と入居者は、工事の長期化や居住継続は可能だったものの寝室天井で漏水があったことなどを考慮。そのうえで、当事者間で協議した結果、賃貸人が入居者に賃料4カ月分の約20%に相当する解決金を支払うことで決着がつきました。

設備不良による賃料の減額を避けるためのポイントには、次の4つがあります。

- 賃料減額ガイドラインを理解し、不要な要求に対応できる知識を身につける

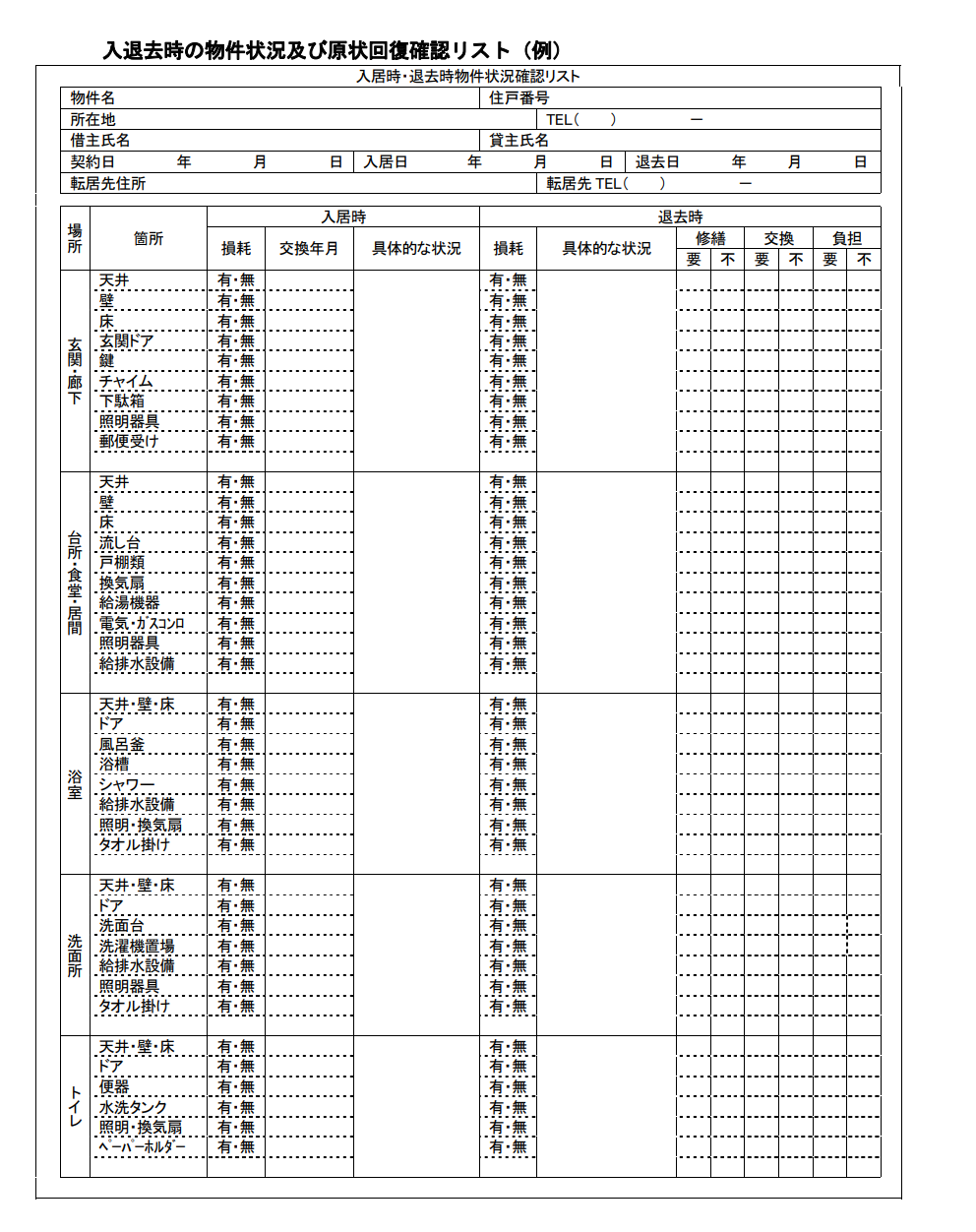

- 確認リストを活用し、部位ごとの損耗の状況や原状回復の内容を明確にする

- 物件の築年数が古い場合、設備保証サービスに加入しておく

これらを押さえることで、設備不良による賃料の減額を回避できる可能性が高まります。ぜひ参考にしてください。

賃料減額ガイドラインを理解し、不当な要求に対応できる知識を身につける

まずはガイドラインの内容を理解し、入居者から不当な要求を受けた場合に対応できる知識を身につけましょう

そのうえで、賃料減額に関する紛争の発生を防ぐためには、賃料減額の対象となる設備とその減額割合について、明記することが重要です。減額割合については完全にガイドラインに沿う必要はありません。設備の状態を踏まえ、入居者との合意のうえで設定するとよいでしょう。

また、多額の減額請求を避けるために、通知に関する特約を設けることが大切です。具体的には、「乙(賃借人)は設備の不具合や故障などにより設備が使用不能になってから◯日以内に甲(賃貸人)に申し出る」といった特約を契約書に記載するとよいでしょう。

確認リストを活用し、部位ごとの損耗の状況や原状回復の内容を明確にする

賃料減額に関するトラブルを防ぐうえでは、入退去時の物件状況・原状回復確認リストの活用により、部位ごとの損耗の状況や原状回復の内容といった事実関係を明確にしましょう。

長期契約を前提とした一般的な居住用建物の賃貸借契約では、当事者間の記憶だけでは曖昧になり、損耗の箇所や発生の時期など事実関係をめぐってトラブルになりやすいためです。

リストを活用して事実関係を明確にする際、損耗の箇所や程度について当事者間の認識の齟齬をできるだけなくすことが欠かせません。認識の差を少なくするためには、具体的な損耗の箇所や程度といった物件の状況を平面図に記入したり、写真や動画といったビジュアルな手段をあわせて活用したりするとよいでしょう。

物件の築年数が古い場合、設備保証サービスに加入しておく

物件の築年数が古い場合は、設備保証サービスに加入するとよいでしょう。

賃貸物件を対象にした設備保証サービスは、管理物件における専有部分の設備にトラブルが発生した場合、管理会社が設備の修理や交換に要する費用を負担してくれるサービスです。

設備保証サービスに加入すると、管理費が少し割高になりますが、急な出費を抑える点でメリットが大きいといえるでしょう。

また、設備保証サービスには、コールセンターサービスを提供するサービスもあります。同サービスでは、コールセンターで入居者の問い合わせを受け付け、早急に修理業者を手配する旨を入居者に通知可能です。このような仕組みにより、賃貸人はスピーディーな対応で入居者の不安や不満を抑制できるでしょう。

2020年4月の民法改正により、賃貸物件の故障・破損による賃料の減額が実質的に義務化されました。

賃料減額の実質的な義務化により、以前と比べて家賃減額のリスクが高まっており、賃借人からの家賃減額請求に不安を感じている方もいるでしょう。

もし賃借人から家賃の減額を請求されたときは、今回ご紹介したガイドラインをご活用ください。ガイドラインは法定化されたルールではないものの、賃料減額に関するトラブルを解決するうえで大いに役立つでしょう。

「お客さまの利益のために努力することが、自らの利益につながる」という考え方ですので、押し売りをはじめとしたこちら都合のアプローチは一切行っていません。

「お客さまの利益のために努力することが、自らの利益につながる」という考え方ですので、押し売りをはじめとしたこちら都合のアプローチは一切行っていません。

TEL.03-5357-7757

〒107-0052

東京都港区赤坂3丁目20-6 PACIFIC MARKS赤坂見附4F

【営業時間】9:30~18:30

【定休日】土・日・祝

キーワード物件検索

Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.