【2025年4月施行】東京都カスハラ防止条例とは?不動産業界でのカスハラ例や事業者が取るべき対策も解説! | 全国の不動産投資・収益物件|株式会社リタ不動産

【2025年4月施行】東京都カスハラ防止条例とは?不動産業界でのカスハラ例や事業者が取るべき対策も解説!

2025-06-25

2025年4月1日より、東京都で、カスタマーハラスメント(カスハラ)の防止を目的とした全国初の条例である「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」(カスハラ防止条例)が施行されました。

カスハラ防止条例には、カスハラの一律禁止のほか、各主体(都・顧客等・就業者・事業者)の責務やカスハラ防止指針の作成・公表などが明記。罰則規定は設けられていないものの、条例の施行を通じて社会問題化しているカスハラ被害の抑止・減少が期待されています。

本記事では、カスハラ防止条例の基本的な考え方や概要について説明します。条例施行を受けて事業者が取るべき取り組みについても解説するので、ぜひ参考にしてください。

目次

カスタマーハラスメントは、顧客や取引先などが企業に対して行う、社会通念上許容される範囲を逸脱した暴言や理不尽な要求といった迷惑行為です。たとえば、ささいな従業員のミスに激怒し、その従業員に土下座を強要したり、謝罪の様子を動画で撮影してSNSに投稿したりする行為がカスハラに該当します。

カスハラに対して法律上の規制は2025年5月現在、ありません。そのため、カスハラの法律上の定義もありませんが、厚生労働省が2022年2月に公表した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」によれば、カスハラは次のように定義されています。

カスハラの現状

パーソル総合研究所が2024年に実施した「カスタマーハラスメントに関する定量調査」によれば、顧客折衝のあるサービス職の回答者2万108人のうち、過去に顧客からのハラスメント・嫌がらせがを受けた経験がある人の割合は、35・5%でした。さらに、被害経験者のうち、20.8%が3年以内に被害経験がありました。

被害内容については、「暴言・脅迫的な発言(60.5%)」が最も高く、「威嚇的・乱暴な態度(57.7%)」「何度も電話やメールを繰り返す(17.2%)が続きました。また、カスハラ加害者の属性の割合については、「初対面の客」が46.3%、「常連客」が41.0%だったほか、男性高齢者の割合が高いことも同調査で判明しています。

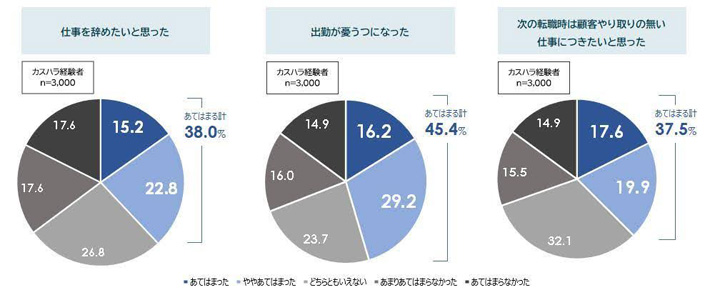

カスハラは、被害者に負の影響をもたらします。実際、同調査によれば、カスハラ被害者は、カスハラ直後の心境として、「仕事を辞めたいと思った(38.0%)」、「出勤が憂うつになった(45.4%)」などと回答しています。

以上のように、顧客折衝の場面が多いサービス業を中心にカスハラによる被害は深刻です。

カスハラは従業員の離職や評判の悪化といった事業リスクを招くだけでなく、放置すると労働契約法上の安全配慮義務違反にもつながります。それだけに、業種業態に問わず、あらゆる企業で対策が急務といえるでしょう。

不動産業界で発生しているカスハラ例

不動産業界でも、カスハラ被害が深刻です。不動産・住宅情報サービスを展開する株式会社LIFULLが不動産業務従事者370人を対象に実施した調査によれば、次のようなカスハラ被害が具体的被害として報告されています。

- 引渡し後の管理会社とのやりとりや引越し屋の手際など、業務範囲外で起こった不満内容の責任を要求され、当社の悪評を言いふらすなどと脅された。

- 案内、商談など自分の都合の良い時間に合わせろ、夜間、定休日問わず、高額な買い物なので客に合わせるのが当然だと主張された。

- 管理駐車場に違法駐車があり、借主に管理不行き届きといわれ、謝罪のために一席設けるよう要求された。断ると口コミにネガティブな投稿をされた。

- 建設工事を請け負った際に、最終代金を支払わないためにわざと施行箇所に文句をつけたり、近隣に聞こえるようにわざと外で施行について文句をいわれたりした。挙句の果てには、毎夜「打ち合わせ」と称してファミレスに呼び出され、夕飯代などを支払わされた。

不動産業界では、生活基盤を担う住居が商品になるため、ささいな問題につけこむモンスタークレーマーが発生しやすい傾向があります。

そのため、賃貸や売買といった業態に問わず、不動産事業者はカスハラに対して適切な対応策を講じなければなりません。カスハラへの対応が必要なのは、法人だけでなく、入居者と直接契約する賃貸オーナーも同じです。

カスハラに関する法規制の現状

迷惑な言動や過度な要求が刑法に触れるかどうかの線引きが難しいことから、カスハラを直接的に規制する法律は2025年5月現在で、存在しません。

それでも、政府はカスハラに対する防止策を全く講じなかったわけではありません。厚労省は2020年1月に、事業主がカスハラに適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取り組みを行うことが望ましい旨を定めた「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」を策定しています。その2年後には、「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を作成しました。

しかし、同指針や同マニュアルはあくまでもガイドラインに過ぎず、法的効力がありません。そのため、カスハラ防止条例の施行は、防止策を義務付ける直接的な規定を設けた全国初の法的ルールとして、注目に値すべきといえるでしょう。

東京都カスタマー・ハラスメント条例(カスハラ防止条例)は、カスハラの内容や顧客・就業者・事業者の責務、事業者の取り組みなど、カスハラ防止に必要な事項を定めた条例です。2024年10月4日に成立しました。

条例は、地方公共団体の議会の議決によって制定される自治立法です。制定した自治体の区域内のみで効力を有しますが、国の法律に準ずる法的効力があります。

カスハラ防止指針も制定

東京都は、カスハラ防止条例第11条に基づき、2024年11月9日にカスハラ防止に関する指針(ガイドライン)を策定しました。

カスハラ防止指針では、カスハラの内容に関する事項や顧客等・就業者・事業者の責務に関する事項など、カスハラを防止するために必要な事項が明記されています。本文のみならず、図表を用いたスライド版も作成されているため、事業主の方は目を通しておくとよいでしょう。

さらに、東京都は、2025年3月4日に、各業界団体が定めるマニュアルの共通事項やマニュアル策定上のポイント・留意点について提示した「カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共有マニュアル」を公表しました。この各団体共通マニュアルに基づき、業界団体が「各業界が定めるマニュアル」を策定する予定です。

東京都カスハラ防止条例が成立した背景

カスハラ防止条例が成立したのは、行政・労働者団体・使用者団体を構成員とする「公労使による『新しい東京』実現会議」(2023年10月20日開催)で、カスハラへの対応のあり方が議題に挙がったのが直接的なきっかけです。

同会議でカスハラへの対応のあり方について話し合われたのを受け、東京都は2023年10月、有識者でつくる「カスタマーハラスメント防止対策に関する検討部会」を発足。同検討部会での議論やパブリックコメントの募集、都議会での審理などを経て、カスハラ防止条例は2024年10月4日に可決、成立しました。

カスハラ防止条例を守らなかった際の罰則

カスハラ防止条例を守らなかった、守れなかったとしても、その企業に対して罰則は課されません。理念条例に分類されるカスハラ防止条例は、カスハラを許さないという社会的意識の啓発と労働環境の改善を目的としているためです。

ただし、東京都はカスハラ防止条例に罰則規定がないとしながらも、個々のカスハラ行為については、刑法や下請法によって罰則を受ける可能性があるとしています。つまり、カスハラ防止条例で刑罰が規定されていなくとも、カスハラのすべてが処罰対象にならないわけではありません。

カスハラ防止条例はカスハラ防止に関する施策の推進や豊かな消費生活、事業者の安定した事業活動の実現などを目的に、次の3つの考え方を柱として定めています。

- 「何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはならない」として、カスタマーハラスメントの禁止を規定

- 「カスタマーハラスメント」の防止に関する規定理念を定め、各主体(都、顧客等、就業者、事業者)の責務を規定

- 「カスタマーハラスメント」の防止に関する指針を定め、都が実施する施策の推進、事業者による措置等を規定

上記の考え方は、官民でつくる「カスタマーハラスメント防止対策に関する検討部会」が条例策定にあたって明らかにしたものです。この考え方に基づき、基本理念や責務規定、施策の基本方針などがカスハラ防止条例に明記されました。

ここからは、カスハラ防止条例の概要と用語の定義について、次の項目に沿って説明します。

- カスハラの定義

- 事業者、就業者、顧客の定義

- カスハラの代表的な行為類型

- 顧客などへの配慮

概要や用語の定義を理解すると、後述する対策も構築しやすくなります。ぜひ参考にしてください。

カスハラの定義

カスハラ防止条例では、カスハラについて次のように定義されています(第2条第5項)。

条例で定義するカスハラとは、上記①から③までの要素をすべて満たすものです。ただ、要素を満たさない場合でも、「著しい迷惑行為」そのものについては、刑法や民法に基づいて処罰されたり、損害賠償を請求されたりする可能性があります。

なお、著しい迷惑行為とは、暴行、脅迫その他の違法な行為または正当な理由がない過度な要求、暴言その他の不当行為を指します(第2条第4項)。具体的に次のいずれかに該当する行為が、著しい迷惑行為としてみなされます。

暴行、脅迫、傷害、強要、名誉毀損、ぶ条、威力業務妨害、不退去などの刑法に規定される違法な行為のほか、ストーカー規制法や軽犯罪法などの特別刑法に規定される違法な行為を指す。

2. 正当な理由がない過度な要求、暴言その他の不当な行為

客観的に合理的で社会通念上相当であると認められる理由がなく、要求内容の妥当性に照らして不相当であるものや、大きな声を上げて秩序を乱すなど、行為の手段・態様が不相当であるものを意味する。

事業者、就業者、顧客の定義

カスハラ防止条例に定義される事業者、就業者、顧客等の定義については、次のとおりです(条例第2条、カスハラ防止指針第2の3〜5)

1. 事業者

事業者とは、都の区域内で事業を行う法人その他の団体または事業を行う場合における個人です。具体的には、都内で事業を営む企業や権利能力なき社団・財団、国の機関、個人事業主などを指します。

ここでいう「都内」とは、法人登記や開業届などにより、事務所・事業所が都の区域内であることが確認できること、都内で事業を営んでいる実態があることを意味します。具体的には、都内に本社がある企業、都外に本社があるが都内に支店などの事務所・事業所がある企業、都内の官公署などが想定されるとのことです。

2. 就業者

就業者とは、都内で業務に従事する者(都外で事業者を行う事業に関連する業務に従事する者を含む)です。都内で仕事をするすべての個人であり、都民か否か、従事する期間、就業の形態を問いません。

カスハラ防止条例で想定される就業者の例は、次のとおりです。

- 企業従事者(正社員、派遣社員、アルバイトなど)

- 公的機関職員(自治体、警察、消防、病院、学校、交通機関など)

- 団体職員(財団・社団法人、NPO法人など)

- 企業・団体役員(社長、取締役、理事など)

- 個人事業主(商店主、開業医、弁護士など)

- フリーランス

- 家庭従事者

- 家内労働者

- 議員

- インターンシップ生

- 教育実習生

- ボランティア従事者

- PTA役員

- 自治会役員

3. 顧客等

顧客等は、顧客(就業者から商品またはサービスの提供を受ける者)または就業者の業務に密接に関連する者です。

ここでいう顧客は、就業者から商品やサービスの提供を受ける者です。いわゆるカスハラの行為者で、店頭で商品の購入を検討している人をはじめ、今後、商品やサービスの提供を受けることが予期される者も含みます。

一方、就業者の業務に密接に関連する者は、①就業者が遂行する業務の目的に相当な関係を有する者、または②本来は関わりが想定されていないものの、就業者の円滑な業務の遂行に当たって対応が必要な者を指します。いわゆる就業者(カスハラの被行為者)です。

カスハラ防止指針では、カスハラの行為者・被行為者の例が次のように明示されています。

| 「顧客等」(行為者) 働く人が応対する、全ての人 |

「就業者」(被行為者) 都内で働く(無償含む。)、全ての人 |

|---|---|

| 客 | 店員、経営者、個人事業主 |

| 企業間取引での発注者 (経営者、社員、個人事業主) |

企業間取引での受注者 (経営者、社員、個人事業主、フリーランス) |

| サービス利用者、家族 | 介護スタッフ、ケアマネージャー |

| 患者、家族 | 医師、看護師、医療従事スタッフ |

| 公共交通機関の乗降客 | 駅員、運転手、乗務員 |

| 住民 | 警察官、消防官 |

| 株主 | 経営者 |

| 保護者 | 学校教諭 |

| 有権者 | 議員 |

| 住民、議員 | 官公庁職員 |

| 居住者 | マンション管理人 |

| 配達先の住人や隣人 | 配達員 |

| 住民、イベント参加者 | 地域活動を行う人、ボランティア |

| SNSの投稿などに書き込む人 | 店舗などで働く人、著名人 |

カスハラの代表的な行為類型

カスハラ防止指針では、カスハラに該当する代表的な行為類型が明示されています。

| 行為類型 | 例 | |

|---|---|---|

| 顧客などの要求内容が妥当性を欠く | 就業者が提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない | 全く欠陥がない商品を新しい商品に交換するよう数業者に要求すること |

| 要求内容が、就業者が提供する商品・サービスの内容とは関係がない | 就業者が販売した商品とは全く関係のない私物の故障などについて就業者に賠償を要求すること | |

| 顧客の要求内容の妥当性にかかわらず、要求を実現するための手段・態様が違法または社会通念上不相当である | 就業者への身体的な攻撃 | 就業者に物を投げつける、唾を吐くこと |

| 就業者への精神的な攻撃 | 就業者を大声で執拗に責め立て、金銭を要求すること | |

| 就業者への威圧的な言動 | 就業者に声を荒らげる、にらむ、話しながら物を叩くこと | |

| 就業者への土下座の要求 | 就業者に謝罪の手段として土下座をするよう強要すること | |

| 就業者への執拗な(継続的な)言動 | 就業者に対して必要以上に長時間にわたって厳しい叱責を繰り返すこと | |

| 就業者を拘束する行動 | 長時間の居座りや電話などで就業者を拘束すること | |

| 就業者への差別的な言動 | 就業者の人種、職業、性的指向などに関する侮辱的な言動を行うこと | |

| 就業者への性的な言動 | 就業者へわいせつな言動や行為を行うこと | |

| 就業者個人への攻撃や嫌がらせ | 就業者の服装や容姿などに関する中傷を行うこと | |

| 顧客などの要求内容の妥当性に照らして、要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当である | 過度な商品交換の要求 | 就業者が提供した商品と比較して、社会通念上、著しく高額な商品や入手困難な商品と交換するよう要求すること |

| 過度な金銭補償の要求 | 就業者が提供した商品・サービスと比較して、社会通念上、著しく高額な金銭による補償を要求すること | |

| 過度な謝罪の要求 | 就業者に正当な理由なく、上司や事業者の名前で謝罪文を書くよう要求すること | |

| その他不可能な行為や抽象的な行為の要求 | 就業者に不可能な行為(法律を変えろ、子どもを泣き止ませろなど)を要求すること | |

顧客などへの配慮

カスハラ防止条例では、適用上の注意として、「この条例の適用に当たっては、顧客等の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない」と規定されています(第5条)。この条文は、消費者基本法や障害者差別解消法、憲法上の表現の自由などをもとに、顧客などに配慮すべき条例の運用指針を明文化した一文です。

具体的な顧客などへの配慮については、顧客などによる正当なクレームを認めたり、障害のある人へ合理的配慮を提供したりすることなどがあります。

カスハラ防止条例では、顧客等と就業者、事業者のすべてにカスハラを解消すべき責務があるとして、責務についての規定が設けられています。

ここからは、顧客等、就業者、事業者に課された責務について解説します。

顧客等の責務

カスハラ防止条例では、顧客等には次のような責務があると定められています(第7条)。

2. 顧客等は、都が実施するカスタマー・ハラスメント防止施策に協力するよう努めなければならない。

上記責務では、サービスを受ける側が就業者との立場が対等であることを前提に、就業者に対する意見や要望の伝え方を工夫するなど、自らの言動に注意を払うことが求められています。

特に就業者が提供する商品やサービスに瑕疵・過失があったとしても、冷静な姿勢でその改善を要求することは、顧客等に課せられた重要な責務です。

就業者の責務

カスハラ防止条例では、就業者には次のような責務があると定められています(第8条)。

2. 就業者は、その業務に関して事業者が実施するカスタマー・ハラスメントの防止に関する取組に協力するよう努めなければならない。

上記責務では、就業者は顧客等に対する意見の伝え方を工夫するなど、カスハラを未然に防ぐための積極的な行動を取ることが求められています。

特にその行動を遵守すべきなのは、顧客等からの商品やサービスに関する正当な理由に基づく要求や改善の要望が寄せられた場面です。この場面でも、初期の段階でカスハラに至らないよう、顧客等の心情に配慮した適切な言動を行うことが、就業者に課せられた重要な責務とされています。

事業者の責務

カスハラ防止条例では、事業者には次のような責務があると定められています(第9条)。

2. 事業者は、その事業に関して就業者がカスタマー・ハラスメントを受けた場合には、速やかに就業者の安全を確保するとともに、当該行為を行った顧客等に対し、その中止を申入れその他の必要かつ適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

3. 事業者は、その事業に関して就業者が顧客等としてカスタマー・ハラスメントを行わないように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

上記責務では、事業者は、カスハラ防止にあたって、事業者ごとの状況に合わせた効果的な対策を講じるとともに、就業者がカスハラによる被害を受けないよう、積極的な取り組みが求められます。

事業者に求められるのは、カスハラへの迅速な防止対策の実施だけではありません。顧客等による迷惑行為によって就業者の安全が脅かされる事態が発生した場合は、安全の確保を図る取り組みを講じることが重要です。

具体的に事業者は、就業者への被害がこれ以上継続しないよう、顧客等から就業者を引き離したり、弁護士や管轄の警察と連携を取りながら対応したりする対応の実行が求められます。

カスハラ防止指針では、カスハラ防止条例の施行を受けて事業者が取るべき取り組みとして、次の7つを示しています。

- 社内外への基本方針・基本姿勢の明確化と周知

- 相談窓口の設置と体制の整備

- 被害防止のマニュアル整備

- 被害を受けた者への配慮

- 就業者への教育研修

- 定期的な見直しや対策の継続

- 障害者や認知症の人への配慮

具体的な対応例についても説明するため、参考にしてください。

社内外への基本方針・基本姿勢の明確化と周知

事業者は、カスハラ対策に関する基本方針や基本姿勢を明確にしたうえで就業者と外部に周知しましょう。

カスハラ対策の基本方針や基本姿勢の明確化と周知啓発により、就業者を守り、尊重しながら業務を進めるという安心感が企業に育まれます。さらに、カスハラを受けた就業者やその周囲の就業者も、被害の実態やトラブルの解消に関して発言しやすくなり、結果として再発防止につながることも期待されるでしょう。

相談窓口の設置と体制の整備

事業者は、カスハラを受けた就業者が相談できる窓口を決め、担当者を配置して適切に対応できる体制を整備しましょう。

この取り組みの推進にあたって重要なのは、面談だけでなく、電話やメールなど、複数の方法で相談を受けられる体制の構築です。多彩な相談チャネルを用意することで、就業者が実際に相談窓口を利用しやすくなります。

また、相談窓口の担当者が相談を受けた場合、相談の内容や状況に応じて、相談窓口の担当者と人事部門などが相互連携できる仕組みの構築も欠かせません。

被害防止のマニュアル整備

事業者は、カスハラ発生時の現場での初期対応をはじめ、内部手続きの方法や手順について明記した被害防止のマニュアルを整備しましょう。

一言にマニュアルと言っても、カスハラが発生した際の対応方針は、事業者の業種や業態、企業文化、顧客等との関係などによって異なります。そのため、各事業者の状況に合わせた対応例をマニュアル内に記載しておくことが欠かせません。

また、支店や支社がある事業者は、本社・本部と連携するための、報告が必要な事項、報告する場合の手続きを事前にマニュアルに明記しておくとよいでしょう。顧客等からの行為により、法的な手続きや、警察や弁護士などとの連携が必要な場合は、現場対応だけでは判断が難しいためです。

被害を受けた者への配慮

事業者は、カスハラが発生した場合に即座に就業者の安全を確保しましょう。

たとえば、顧客等が暴力行為やセクハラ行為をしてくる場合、現場監督者が顧客対応に代わり、就業者を顧客等から引き離しましょう。また、状況に応じて、顧客等に対して、出入り禁止や商品サービスの提供を停止する旨を通告するといった対応も重要です。

カスハラ被害を受けた就業者にメンタルヘルス不調の兆候がある場合、事業者は産業医や産業カウンセラー、臨床心理士などの専門家に相談対応を依頼し、必要があれば医療機関への受診を促しましょう。

就業者への教育研修

事業者は、顧客等からのカスハラへの具体的な対応について、就業者への教育研修を実施しましょう。就業者への教育研修のカリキュラムには、次のようなものがあります。

| (例1)ハラスメント発生後の対応 |

|---|

| 悪質なクレームとは(定義や該当行為例、正当なクレームとの相違) |

| カスタマーハラスメントの判断例(判断基準やその事例) |

| パターン別の対応方法 |

| 苦情対応の基本的な流れ |

| 顧客等への接し方のポイント(謝罪、話の聞き方、事実確認の注意点など) |

| 記録の作成方法 |

| 各事例における顧客対応での注意点 |

| ケーススタディ |

教育研修は可能な限り就業者全員が受講できるようにするほか、中途入社の就業者がいることを踏まえ、定期的な実施が重要です。

定期的な見直しや対策の継続

事業者は、カスハラに限らず、正当なクレーム対応を含めて問題が発生した際の対応例について、定期的かつ継続的に取り組みの見直しや改善を実施しましょう。

定期的な取り組みの見直しや改善にあたっては、職場の管理職から現場の就業者への注意喚起、接客対応に関する研修のほか、社内会議での情報共有が有効です。

取り組みに先立ち、労働安全衛生法に規定する社内の衛生委員会をはじめ、就業者や労働組合などの参画を得つつ、アンケート調査や意見交換なども実施するとよいでしょう。

障害者や認知症の人への配慮

事業者は、意図せず意思疎通が困難な状況が生じないよう、障害者をはじめ、合理的な配慮が必要な人に対して配慮する必要があります。

| 障害者への配慮の事例 | ・メニューや商品表示を分かりやすく説明したり、写真を活用して説明したりする ・発売機の利用が難しい場合、操作を手伝ったり、窓口で対応したりする(鉄道) ・施設内放送を文字化したり、電光表示板で表示したりする ・筆談、読み上げ、手話などを用いて意思疎通する |

|---|---|

| 認知症への人への配慮の事例 | ・認知症について理解し、さりげなく援助する ・認知症の人が傷つくような態度をとらない |

カスハラを直接的に規制する法律はないものの、国土交通省は2023年9月、カスハラの社会問題化を受けて、「マンション標準管理委託契約書」の一部文言を改訂しました。

マンション標準管理委託契約書は、マンションの管理組合とマンションの管理業者の間で調った事項を記載した管理委託契約書です。マンション管理適正化法第73条に規定する「契約成立時の書面」として交付する場合の指針として定められています。

カスハラ対策の方針が盛り込まれたのは、改訂版標準管理委託契約書の第8条(管理事務の指示)と第12条(有害行為の中止要求)です。

第8条では、管理組合から管理業者への指示について、指定された担当者同士で行うように明記。この条文については、特定の組合員(区分所有者)から管理業者への執拗な連絡を防ぐことを目的としています。

第12条では、管理業者が、組合員からのカスハラを含む、管理事務の遂行を妨げる行為の中止を求められるとしました。

上記の標準管理委託契約書の改訂は、マンション管理委託におけるカスハラの防止を明文化した点で大きな変化といえるでしょう。

カスハラは、労働者の心身に大きな悪影響を与える重大な問題です。また、巡って巡って事業利益の減少を招く深刻な事業リスクともいえます。

それだけに、不動産投資業に関わる不動産管理会社や賃貸オーナーにおいても、早急にカスハラ対策に着手する必要があるでしょう。

今回ご紹介したカスハラ防止条例の考え方や骨子は、都外の事業者がカスハラ対策を講じるうえでも有効です。それを踏まえ、カスハラ防止条例を参考に、自社の状況に合わせた相談体制の整備やマニュアルの策定などに取り組んでください。

「お客さまの利益のために努力することが、自らの利益につながる」という考え方ですので、押し売りをはじめとしたこちら都合のアプローチは一切行っていません。

「お客さまの利益のために努力することが、自らの利益につながる」という考え方ですので、押し売りをはじめとしたこちら都合のアプローチは一切行っていません。

TEL.03-5357-7757

〒107-0052

東京都港区赤坂3丁目20-6 PACIFIC MARKS赤坂見附4F

【営業時間】9:30~18:30

【定休日】土・日・祝

キーワード物件検索

Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.