アパート・マンション建設時に押さえたい、都市計画と建築基準のポイント | 全国の不動産投資・収益物件|株式会社リタ不動産

アパート・マンション建設時に押さえたい、都市計画と建築基準のポイント

2025-03-21

アパートやマンションは、単に建物を建てるだけでなく、周辺環境や地域社会への影響も考慮する必要があります。このため、都市計画法と建築基準法という二つの法律が深く関わってきます。都市計画法で定められた用途地域をはじめ、建ぺい率や容積率について解説します。

都市計画法は、都市の健全な発展を図るために、土地の利用や建物の配置などを計画的に定める法律です。この法律に基づいて、各地域に用途地域や地区計画などが定められ、その地域に建てることができる建物の種類や高さなどが制限されます。

建築基準法は、建築物の構造や防火、衛生などに関する基準を定める法律です。この法律に基づいて、建物の構造計算や避難経路、防火設備などが定められます。

都市計画法が「街全体の骨格」を定めるのに対し、建築基準法は「建物の詳細なルール」を定めます。つまり、都市計画法で定められた枠組みの中で、建築基準法に基づいて建物を設計・施工しなければならないということです。

都市計画法と建築基準法は密接に関連しており、切り離して考えることはできません。

用途地域とは、都市計画法によって定められた、土地の利用に関する規制のことです。簡単に言うと、ある土地にどのような建物が建てられるかをあらかじめ決めておくことで、住みやすい街づくりを目指しています。用途地域によって、建物の高さ、建ぺい率、容積率、そして建てられる建物の種類などが制限されます。

用途地域の目的と重要性とは

- 住環境の保全: 工場が住宅街に建つと騒音や振動が発生し、生活環境が悪化します。用途地域を設けることで、このような問題を防ぎ、静かで快適な住環境を確保できます。

- 都市機能の向上: 商業地域や工業地域を適切に配置することで、都市全体の機能を効率的に発揮することができます。例えば、駅周辺に商業地域を設けることで、人々の生活を便利にすることができます。

- 防災・減災: 用途地域によって建物の高さを制限したり、耐震性を要求したりすることで、地震や火災などの災害時の被害を軽減することができます。

用途地域の分類と特徴を比較

| 用途地域の分類 | 用途地域の種類 | 主な特徴 | 建物の種類 | その他 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 住居系 | 第一種低層住居専用地域 | 一戸建て住宅中心の地域。静かで住環境が良い。 | 一戸建て住宅、小規模な集合住宅、寺社など | 建物の高さ制限が厳しく、容積率も低い。 | 30、40、50、60%のうち都市計画法で定める割合 | 50、60、80、100、150、200%のうち都市計画法で定める割合 |

| 第二種低層住居専用地域 | 第一種に比べ、少し規模の大きい建物が建てられるが、メインは一戸建て。 | 一戸建て住宅、小規模な集合住宅、寺社、医院、商店など | 建物の高さ制限はやや緩和される。 | |||

| 第一種中高層住居専用地域 | 一戸建てのほか、低層のマンションなどが建てられる地域。 | 低層マンション、一戸建て住宅、寺社、医院、商店など | 斜線制限の影響を受ける。 | 100、150、200、300、400、500%のうち都市計画法で定める割合 | ||

| 第二種中高層住居専用地域 | 第一種に比べ、少し規模の大きい建物が建てられる。 | 中高層のマンション、一戸建て住宅、寺社、医院、スーパー、事務所など | 斜線制限の影響を受ける。 | |||

| 第一種住居地域 | 一般的な住宅地。マンションやスーパーも混在 | 一戸建て住宅、中低層の集合住宅、小規模な工場、店舗など | 中規模の建物が建てられる。 | 50、60、80%のうち都市計画法で定める割合 | ||

| 第二種住居地域 | 第一種に比べ、少し規模の大きい建物が建てられる。 | 中高層の集合住宅、中規模の工場、店舗など | 中規模から大規模の建物が建てられる。 | |||

| 準住居地域 | 住宅地と商業地域の中間的な地域。幹線道路付近に多い | 一戸建て住宅、中低層の集合住宅、工場、店舗など | 住宅と商業が混在している。 | |||

| 田園住居地域 | 農地と住宅地の中間的な地域。2018年4月1日に新たに追加された用途地域 | 一戸建て住宅、農家など | 農地と住宅が混在している。 | 30、40、50、60%のうち都市計画法で定める割合 | 50、60、80、100、150、200%のうち都市計画法で定める割合 | |

| 商業系 | 商業地域 | 大規模な商業施設やオフィスビルなどが建てられる地域。駅周辺に多い | 大規模な商業施設、オフィスビル、ホテルなど | 高層の建物が建てられる。 | 80% | 200、300、400、500、600、700、800、900、1000、1100、1200、1300%のうち都市計画法で定める割合 |

| 近隣商業地域 | 小規模な店舗や商店街などが建ち並ぶ地域。住宅はマンションがメインに | 小規模な店舗、商店街、集合住宅など | 住宅と商業が混在している。 | 60、80%のうち都市計画法で定める割合 | 100、150、200、300、400、500%のうち都市計画法で定める割合 | |

| 工業系 | 工業地域 | 大規模な工場が建てられる地域。 | 大規模な工場、倉庫など。タワーマンションも多い | 騒音や振動などの規制が緩和される。 | 50、60%のうち都市計画法で定める割合 | 100、150、200、300、400%のうち都市計画法で定める割合 |

| 準工業地域 | 中規模の工場や倉庫などが建てられる地域。 | 中規模の工場、倉庫などがメインで、あらゆる建物が建築可能 | 工業地域と住宅地域の中間的な地域。 | 50、60、80%のうち都市計画法で定める割合 | 100、150、200、300、400、500%のうち都市計画法で定める割合 |

上記の表は一般的な内容であり、自治体によって詳細な規定が異なる場合があります。土地を購入する際は、必ず地域の都市計画図などを参照し、専門家にご相談ください。用途地域は、都市計画図や市区町村のホームページなどで調べることができます。

用途地域選びのポイント 失敗しないための判断基準

- 住環境: 静かな環境を求める場合は、第一種低層住居専用地域など、住居系の規制が厳しい地域を選びましょう。

- 利便性: 駅や商業施設へのアクセスを重視する場合は、商業地域や準住居地域など、利便性の高い地域を選びましょう。

- 将来の土地利用: 将来的に建物を建て替えたり、土地を売却したりする場合は、用途地域によってできることが変わってくるため、事前に確認しておきましょう。

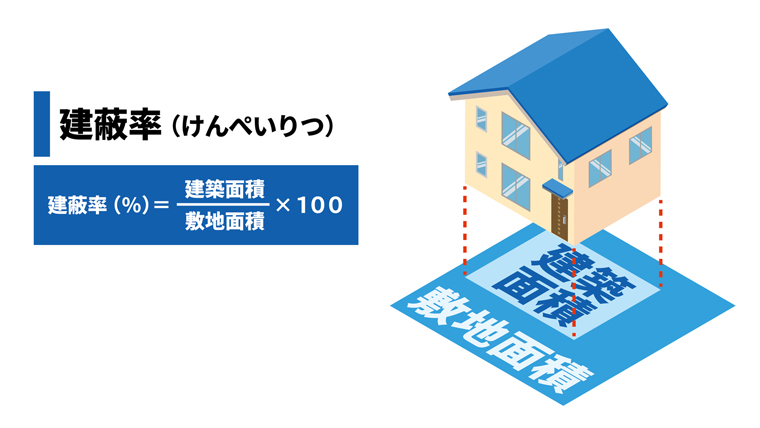

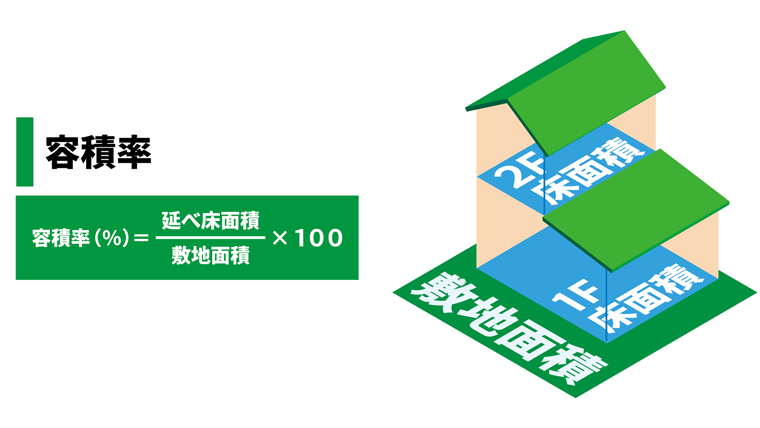

建ぺい率(建蔽率)と容積率の基本

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことです。簡単に言うと、土地の面積に対して、建物が占めることができる面積の割合を表します。例えば、建ぺい率が60%の土地の場合、その土地の60%の範囲までしか建物を建てることができません。

容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積(建物の各階の床面積を全て合計した面積)の割合のことです。簡単に言うと、土地の面積に対して、建物全体で使える床面積の割合を表します。例えば、容積率が200%の土地の場合、敷地面積の2倍までの床面積を建てることができます。

建ぺい率(建蔽率)や容積率は用途地域によって異なります。たとえば『第一種低層住居専用地域』の建ぺい率は場所によって30%・40%・50%・60%の違いがあり、容積率も50%〜200%となります。一方『第一種住居地域』では建ぺい率が50%・60%・80%、容積率は100%〜500%です。

建ぺい率の役割は、ひとつは日照や通風を確保することです。建ぺい率を制限することで、隣地への日照や通風を確保し、良好な住環境を保つことができます。二つには、建物の密集を防ぎ、火災時の延焼を防ぐ効果があります。三つ目は、建物の高さを制限することで、都市の景観を保つことができます。

容積率の役割は、ひとつは土地の有効活用です。容積率を最大限に活用することで、限られた土地に多くの床面積を確保することができます。二つ目は、高層建築物を建設し、都市の機能を向上させることができます。

斜線制限や高さ制限…建築に影響を与える規制とは

その他、法規的な制限として斜線制限があります。高層建築物の日影の影響を軽減するために、建物の高さを制限するものです。

また、地区計画は、より詳細な計画で、特定の区域における建物の高さ、容積率、建築物の配置などを定めます。

さらに高さ制限は、都市計画法や地区計画で建物の高さが制限されることがあります。防火・準防火の指定では、建築基準法で定められた防火基準を満たす必要があります。

「お客さまの利益のために努力することが、自らの利益につながる」という考え方ですので、押し売りをはじめとしたこちら都合のアプローチは一切行っていません。

「お客さまの利益のために努力することが、自らの利益につながる」という考え方ですので、押し売りをはじめとしたこちら都合のアプローチは一切行っていません。

TEL.03-5357-7757

〒107-0052

東京都港区赤坂3丁目20-6 PACIFIC MARKS赤坂見附4F

【営業時間】9:30~18:30

【定休日】土・日・祝

キーワード物件検索

Copyright (C) 全国の不動産投資・収益物件は株式会社リタ不動産 All Rights Reserved.